Protocole Chaos

30/06/2025

Quels sont les liens entre Trump et la Russie ?

Quels sont les liens entre Trump et la Russie ?

Le célèbre cryptologue Tomás Noronha, se retrouve piégé par une terrible vidéo manipulée et trafiquée. Pas d'autre choix que de travailler pour les Russes, de tenter de percer le secret d'un message codé. D'un continent à l'autre, sa nouvelle enquête l'amène à découvrir la plus grande menace qui pèse sur le monde. Un voyage en Russie, aux États-Unis et en Birmanie à cause de son épouse Fiora dont il est séparé s'enchaine.

Inspiré de faits réels, ce thriller saisissant sur la nouvelle organisation mondiale, se dessine sous nos yeux aujourd'hui.

...

Préface

José Rodrigues Dos Santos est un auteur dont j'ai déjà lu plusieurs livres à la suite desquels, j'ai écrit un billet. Son principe de base est de prendre un sujet d'actualité et de faits réels pour construire ses romans par l'imagination. Les livres publiés et traduits en français de la série Thomas Noronha que j'ai lu et leur reprise dans certains de mes billets

Série Tomás Noronha

- 2005 : Codex 632 cf: L'immortalité pour objectif

- 2006 : La Formule de Dieu cf : "La formule de Dieu de Einstein"

- 2009 ; Furie divine

- 2014 : La Clé de Salomon cf "La clé de psi ψ"

- 2017 : Signe de vie cf "Il suffit parfois d'un signe venu d'ici"

- 2019 : Immortel cf "Rêve d'immortalité par l'IAG?"

- 2021 : Âmes animales cf : "Les âmes animales vs les âmes humaines"

- 2022 : La Femme au dragon rouge

- Protocole Chaos

Publié au Portugal en octobre 2024, avant l'élection de Donald Trump, le roman "O protocole Caos" s'avère prémonitoire avec les questions suivantes :

- Quel est le véritable projet de la Russie ?

- Quels sont ses liens de la Russie avec Donald Trump ?

- Comment les réseaux sociaux peuvent-ils détruire nos démocraties ?

- Trump est-il une taupe à la Maison Blanche qui aurait Poutine comme commanditaire ?

J'ai réservé la lecture de ce roman pendant mes jours de vacances.

...

Prologue du roman

"Un fou furieux, armé jusqu'aux dents et se filmant en direct sur Facebook Live se rend dans une première mosquée et ouvre un feu nourri sur tout être vivant à portée de ses balles, hommes, femmes, enfants, bébés, tous y passent. Il s'agit du professeur portugais Tomas Noronha, l'homme qui résout les énigmes les plus improbables !"

...

Personnages

- Thomas Noronha, increvable et incroyable cryptographe portugais, se retrouve au centre d'un piège diabolique dressé par les services secrets russes, manipulé par MOSCOU et le FSB. Piégé, il est obligé de travailler pour eux qui doivent retrouver un téléphone compromettant perdu aux USA par un membre du FSB agissant en action clandestine. Son épouse dont il est séparé, l'envoie en Birmanie pour récupérer un document. Là, il découvre les affres d'une dictature vis-à-vis des Rohingyas qu'il accompagne jusqu'au Bengladesh pour ne pas être assassiné.

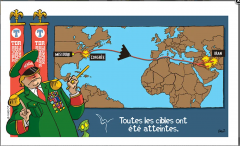

- Dimitry Chermyshev, commandant de police, russe passionné du numérique. Repéré par ses compétences informatiques, il se fait engager par le FSB pour améliorer son niveau de vie. Il intègre le FSB pour y mener une guerre contre l'Occident en menant des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Il y apprend comment le match entre Hillary Clinton et Donald Trump Ier était truqué avec des messages de troll adressés spécifiquement aux féministes en disant que Hillary a toléré l'infidélité de Bill pour qu'elles n'aillent pas voter, à la communauté noire en disant que Hillary décrit les noirs comme des prédateurs, aux catholiques en disant que le pape soutient Trump, aux anticapitalistes en disant que Hillary a touché beaucoup d'argent des riches sur le dos des pauvres ... Ces messages sont personnalisés pendant que les autres ne sont au courant de rien. Hillary n'a pas la moindre idée que les gens ni la presse reçoivent comme mensonges. Ne pas avoir de démenti est tout l'art fabuleux des réseaux sociaux... Le Plan d'ingérence des Russes : renforcer le pouvoir de Trump pour que le système politique se replie sur lui-même, qu'il laisse tomber l'Europe pour éliminer l'OTAN et l'occidentalisme libéral et démocratique. Se coordonner avec l'Iran pour attaquer l'Occident. Cela déclencherait une guerre qui pousserait les Israéliens à riposter en frappant fort. Ensuite convaincre Pékin de déstabiliser l'Extrême-Orient. QAnon suit les mêmes objectifs en sapant en parallèle par la voie inverse qui doivent se rejoindre. Les tactiques hybrides guerrières de la doctrine Gerassimov ne peuvent être dévoilées trop clairement. Si la guerre nait civilement en interne, il ne faut plus que conclure par l'extérieur avec moins d'investissement.

- Leroy Roderick, ouvrier du pétrole, cajun, fier et pauvre, dans le sud profond de la Louisiane. Licencié suite à un accident du travail, il est écœuré que ses années de dur labeur ne lui octroient aucune récompense. Ses consultations assidues sur les réseaux sociaux l'informe des actions que les politiciens "véreux" de Washington avec leurs effets incroyablement néfastes de la politique des démocrates "pédophiles" en faveur des minorités, l'excluant, lui et son fils. Sur YouTube, il découvre à quel point les blancs sont maltraités au profit de minorités de genre, de couleur par la discrimination positive. Heureusement, un sauveur providentiel apparaît à l'horizon en la personne d'un amuseur public très apprécié dans un reality show, Donald Trump. Il faut agir et devenir justicier quitte à devenir terroriste pour sauver l'humanité dans une mission suicidaire contre les élites libérales. Quand Trump I a gagné les élections, il s'enhardit d'après le conte "Sans le ciel" de Vladislav Sourkov. Supprimer le libéralisme social entré en décadence. Pour Roderick, l'ingérence russe est du bluff parmi les fake news. Les élites ont déversé des immigrés sur l'Amérique avec des privilèges pour conserver leurs voies et conspiré pour garder le pays sous leur joug dans une dictature camouflée en démocratie. Le politiquement correct doit disparaitre dans le calme avant la tempête. Le mondialisme du juif Soros, de Rothschild, présenté avec emphase par les journalistes officiels. Seul les réseaux sociaux sont libres non contrôlés par les élites qui mentent... sauf le président Trump. La drogue d'endochrome ou des adrénochrome confère la vie éternelle des élites ans une répétition de Sodome et Gomorrhe. Les forces du bien contre celles du mal.

Tous les trois personnages du roman sont impliqués et se retrouvent dans un scénario qui les intègre en se faisant gruger par des autorités russes.

Dimanche, FR2 représentait le film "Millénium, ce qui ne tue pas" qui est dans la note. Lisbeth Salander et le journaliste Mikael Blomkvist se retrouvent aux prises avec des espions, des cybercriminels et des membres corrompus du gouvernement.

...

Scénario de "Protocole Chaos'

Le roman de Dos Santos est une brique de 595 pages construites en chapitres courts et une note finale, parue exclusivement en français, de 42 pages qui donnent ses idées, terminées par ses références. Ils s'enchaînent pour donner naissance à un grand puzzle qui explique comment la chaos se construit au fur et à mesure dans l'histoire du monde en mettant l'accent sur les dangers des réseaux sociaux et de leurs algorithmes qui visent, non à informer honnêtement et avec sérieux, mais à les rendre captifs par des programmes qui poussent à la surenchère, notamment via le mensonge, la mésinformation mélangée à de réelles informations, pourvu que les personnes connectées restent sur les plateformes le plus longtemps possible pour générer chez celles-ci des revenus grâce aux publicités attractives avec l'aide d'algorithmes évolutifs et pour insidieusement introduire leurs propagandes qui peuvent même être contre leur propres intérêts. Plus c'est gros, mieux cela marche. Extrait de la page 345 : "Nous créons dans les réseaux sociaux une réalité alternative, sortie de notre imagination. Un grand n'importe quoi, répété souvent de sorte que les gens commencent à croire comme Staline l'a fait dans le passé".

Le but est de tour à tour voter pour le Brexit pour le "sauveur" Trump et pour permettre à la population de conserver leurs armes de la NRA par le second amendement.

Aujourd’hui, 45 % des électeurs approuvent l'action de Trump et 46 % la désapprouvent. Plus inquiétant pour lui, une majorité d’Américains (52 %) pense que le pays est ‘sur la mauvaise voie’. Que faut-il retenir de tout ça ? Que la politique américaine ne s’arrête jamais. La popularité fragile de Trump aujourd’hui ouvre déjà la porte à toutes les spéculations pour demain. Des favoris émergent, des surprises apparaissent, mais une chose est sûre : près d’un quart d’électeurs se dit encore ‘indécis’.

Aujourd’hui, 45 % des électeurs approuvent l'action de Trump et 46 % la désapprouvent. Plus inquiétant pour lui, une majorité d’Américains (52 %) pense que le pays est ‘sur la mauvaise voie’. Que faut-il retenir de tout ça ? Que la politique américaine ne s’arrête jamais. La popularité fragile de Trump aujourd’hui ouvre déjà la porte à toutes les spéculations pour demain. Des favoris émergent, des surprises apparaissent, mais une chose est sûre : près d’un quart d’électeurs se dit encore ‘indécis’.

Dans le processus qui a permis à Trump de se faire élire, Dos Santos voit l'aide des Russes à qui il serait redevable depuis longtemps dans le passé.

Il a rassemblé une énorme documentation pour écrire ce thriller politique avec les réseaux sociaux comme agent liant à sa compréhension.

Il a rassemblé une énorme documentation pour écrire ce thriller politique avec les réseaux sociaux comme agent liant à sa compréhension.

Dans ce roman, nous sommes entrés de plein pied dans "L'art de l'espionnage".

Noronha aura besoin d'un ancien ami pour prouver son innocence et sortir de l'impasse dans laquelle il était tombé, piégé avec l'obligation de travailler pour les Russes (extrait).

Dès les pages 522, on y apprend des termes russes comme navodka, doveritnrlnaya svyaz, razrabotka, seksot... avec des Américains comme Paul Manafort, George Papadopoulos, Michael Flynn, Rex Tillerson, Michael Cohen, Wilbur Ross, Carter Page, Felix Sater, Jeff Sessions, Jared Kushner, Ivana Zelnickova qui ont tous gravité dans l'environnement de Donald Trump de près ou de loin... et que Dos Santos arrive à la conclusion que "Trump aurait fini par devenir un agent russe".

Le projet russe 'Protocole Chaos' voit sa source dans l'idéologue Alexandre Douguine, déterminé à détruire l'Occident par la division, en créant la zizanie en Europe, avant de s'attaquer à l'Amérique.

Tous les mouvements identitaires de l'Occident, anti-immigration, eurosceptiques, anti-capitaliste, anti-libéreaux, woke sont encouragés par la Russie pour saper les fondements de la démocratie libérale. Le discours diviseur woke fait semblant d'être libéral, mais son intolérance, son dogmatisme, son identitarisme s'intègre dans cette attaque radicale qui détruit le libéralisme dans une guerre tribale entre 'eux', le immigrés ou les bourgeois ou les gens de couleur, les élites riches, méchants et 'nous', les prolétaires, patriotes, pauvres, les bons.

Rome, c'est la terre, la tradition, le peuple, la patrie. Carthage, c'est la mer, la subversion de la tradition, l'mite, la mondialisation. Rome est continentale, Carthage est atlantique...

En 2020, j'écrivais au moment où le Covid montrait le bout de son nez, "La vérité, ça n'existe pas", dans "un univers entre magie et réalisme" du complotisme. Dans la magie, existe si on peut le dire, si on veut le dire, la théorie du complot qui ne vient pas influencer par des informations simplistes appelée "Théorie de la terre plate" de Thales.

Dans ce roman, le vaccin Zika est attaqué par les complotistes populistes.

Seul l'art du surréalisme parvient à exorciser cette situation en n'expliquant plus rien mais en laissant l'interprétation aux visiteurs intéressés.

En avant, la musique...

...

Les manipulations des réseaux sociaux

Dès la page 553, Noronha analyse le cheminement des idéologies par l'intermédiaire de bots et du chatbot de l'intelligence artificielle grâce au système de machine learning modélisé et filtré de façon que la communication soit avec le public soit sympathique, fluide et correcte. Internet a été créé par des idéalistes qui voulaient retirer le pouvoir aux gouvernements pour le remettre aux citoyens ordinaires en communication les uns avec les autres. La société se libérait avec des citoyens qui devenaient eux-mêmes le produit gratuit de gigantesques manipulations bien rémunératrices pour les organisateurs. Je n'ai pu parler de mon histoire sur les réseaux sociaux.

Les sceptiques peuvent vérifier les allégations, les constatations de l'introduction des réseaux sociaux intégrés pour influencer par la pub dans certains messages comme Twitter, Facebook, Reddit ou YouTube.

Je n'ai plus d'accès à Facebook. Je ne suis enregistré sur Twitter, Reddit et Youtube. Réflexions du Miroir, WhatsApp, LinkedIn restent mes seuls contacts avec internet.

Une info vraie ou fausse qui arrive au bon moment et dans le bon contexte galvanise les masses et poussent à râler ou pire à l'action de l'invasion du Capitole des Proud Boys et des Oath Keppers;

Un particulier isolé finit toujours par s'accrocher à un groupe qui le rend addict à un réseau social en l'attirant par des réponses positives. Le groupe développe son identité, sa radicalisation et sa fidélité de ses nouvelles recrues. Les Likes qu'il reçoit témoignent, son contentement par une augmentation de sa dopamine. Entre groupes, l'antagonisme et la confrontation, crée la peur et la haine envers ceux qui ne pensent pas de la même manière. Conservatisme et croyances y ajoutent des couches superposées. L'étrange de la nouveauté devient l'ennemi par les émotions sans raisons. Les algorithmes interviennent alors dans un but de publicité ou de propagande en faisant monter l'audience comme le font les mouches à merde.

...

Réflexions du Miroir

Il y a de fortes suspicions en regardant les différents événements qui se sont présentées avant l'élection de Trump qui confirmeraient que Trump est sous la coupe de Poutine, mais il n'y a aucune preuve de l'existence du projet "Protocole Chaos". Le domaine de la fiction permet d'ouvrir l'esprit sur les extrapolations très réalistes.

Il y a de fortes suspicions en regardant les différents événements qui se sont présentées avant l'élection de Trump qui confirmeraient que Trump est sous la coupe de Poutine, mais il n'y a aucune preuve de l'existence du projet "Protocole Chaos". Le domaine de la fiction permet d'ouvrir l'esprit sur les extrapolations très réalistes.

Au sujet de Donald Trump, j'ai écrit quelques billets.

- En 2016, Trump-moi ça?

- En 2020, Objectif détrôner Trump ou COVID-19?

- En 2024, "Re-Trump moi cela ?" suivi par "L'Amérique conjugue au futur antérieur"

"Le monde en 2040 vu par la CIA" contient-il déjà implicitement une dynastie Trump dans ses gènes ?

La démocratie libérale ne fait pas partie du "Plan"..

L'argent de la Russie a maintenu Trump en "idiot utile" asservi dans l'Amérique profonde.

Les technologies du deepfake sont relativement récentes mais elles deviennent de plus en plus efficaces pour fausser toutes les informations.

On ne pourra bientôt plus rien prouver grâce aux images et aux sons trafiqués et manipulés.

Trump est-il un chrétien comme les autres qui s'est servi des évangéliques ?

Trump est-il un chrétien comme les autres qui s'est servi des évangéliques ?

Il n'y a aucun doute à avoir, pour arriver à ses fins, il l'a laissé croire.

Si on se rappelle sa présence dans l'Eglise, lors d'un messe après son investiture, ses répliques prouvent le contraire.

Il se considère lui-même comme un dieu et comme chacun sait, ce genre de personne égocentrique n'accepte pas ni concurrence ni contre pouvoir.

Son charisme lui a seulement permis de rester écouté lors de ses discours à l'emporte pièce.

La tentative d'assassinat du tireur qui a touché son oreille, me parait être un coup monté comme si un fusil à lunette n'aurait pas pu le toucher à un endroit vital si vraiment on aurait voulu l'éliminer.

Le cactus cherche le vrai du faux

Le livre de Patrice Spinosi "Menace sur l'Etat de droit" fera-t-il réfléchir ?

Le livre de Patrice Spinosi "Menace sur l'Etat de droit" fera-t-il réfléchir ?

"Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, la démocratie américaine vacille. L’État de droit est attaqué. La vague populiste est un phénomène mondial. Hongrie, Pologne, Brésil, Venezuela, Italie… d’autres dérives autoritaires sont à l’œuvre, parfois depuis des années".

Mon billet précédent "La messagerie du crime" est une sorte de hors d'œuvre.

Dans démocratie libérale, une question virulente demande une réponse qui ne l'est pas moins en liberté d'expression

Dans un régime fort, plus de question et plus de réponse.

L'émission du vendredi "Bonsoir l'Amérique (1) et (2) accumule les péripéties de Donald Trump depuis le début de l'investiture de Trump.

D'après le livre de David Goodhart "Les deux clans",  les élites des "AnyWhere" prendraient en charge les problèmes des "SomeWhere" à leur profit.

les élites des "AnyWhere" prendraient en charge les problèmes des "SomeWhere" à leur profit.

Lors d'une croisée des chemins dans le temps et l'espace, trouveront-ils un intérêt commun à le trouver des solutions ?

Le roman se termine par la question que Alexandre Soljenitsyne adressait à l'humanité concernant la perméabilité de nos régimes politiques au 20ème siècle : "Pour quelle raison des sociétés abruties par un demi-siècle de mensonges qu'on a forcées d'avaler trouvent en elles une certaine lucidité de cœur et d'esprit qui leur permet de voir les choses sous leur vraie perspective et de comprendre le sens réel des événements avec l'accès à toutes sortes d'information plongent dans la léthargie dans une espèce d'aveuglement en masse, dans un genre d'auto-illusion volontaire ?".

Cette description de notre monde, reste sans réponse en ce 21ème siècle.

Allusion

...

3/7/2025: Diplomatie par coup de téléphone Macron-Poutine-Trump

3/7/2025: Diplomatie par coup de téléphone Macron-Poutine-Trump

4/7/2025: 4 juillet "Fête nationale"

17 commentaires

La Russie, menacée par la Chine ? Des documents divulgués révèlent les véritables pensées de Poutine

Moscou et Pékin semblent être les meilleurs amis du monde. Et pourtant... Un document de sécurité récemment divulgué, rédigé par une unité de renseignement russe jusqu'à présent méconnue, révèle que, contrairement à la perception de nombreux observateurs internationaux, la Russie considère la Chine non pas comme un allié, mais comme une menace pour ses intérêts.

Le document interne de huit pages du Service fédéral de sécurité russe (FSB) a été rédigé par le 7e service du département des opérations de contre-espionnage et a été divulgué pour la première fois par le New York Times, qui s'est procuré la note.

Probablement destiné à être distribué dans les bureaux locaux du FSB, le New York Times note que ce mémo interne révèle « la vision la plus détaillée à ce jour des coulisses du contre-espionnage russe à propos de la Chine ».

Les accusations sont apparemment nombreuses dans le document et accusent la Chine d'une série d'activités subversives. Par exemple, la note affirme que Pékin essaie de recruter des espions russes pour obtenir des technologies militaires russes secrètes.

Les auteurs du document affirment que la Chine cible les scientifiques russes, en attirant ceux qui sont mécontents. Pékin tente également de recruter des fonctionnaires, des experts, des journalistes et des hommes d'affaires russes directement issus de la structure de pouvoir de Moscou.

« Le choix se porte en priorité

sur les anciens employés des usines aéronautiques et des instituts de recherche, ainsi que sur les employés actuels qui sont mécontents de la fermeture du programme de développement de l'Ekranoplan [un avion russe à effet de sol, ndlr] par le ministère russe de la Défense ou qui connaissent des difficultés financières », peut-on lire dans le mémo.

Le document des services de renseignement accuse également la Chine d'espionner l'opération militaire russe en Ukraine pour se renseigner sur les armes et les guerres occidentales afin de mieux comprendre comment Pékin pourrait se comporter face à un adversaire soutenu par l'Occident, en particulier Taïwan.

« Les informations sur les méthodes de combat utilisant des drones intéressent particulièrement Pékin », indique le document, selon le New York Times. La Chine souhaite également en savoir plus sur la modernisation des logiciels occidentaux et sur les « méthodes pour contrer les nouveaux types d'armes occidentales ».

Toutefois, si les affirmations selon lesquelles Pékin espionne la Russie sont préoccupantes pour les services de renseignement russes, les auteurs de la note des services de renseignement ont porté des accusations bien plus préoccupantes à l'encontre de leur allié public.

Selon le document, les services de renseignement russes s'inquiètent du fait que des universitaires chinois seraient en train de préparer le terrain pour de futures revendications territoriales chinoises sur des terres anciennement chinoises, ce qui révèle une profonde méfiance à l'égard de la Chine et de ses futurs objectifs géopolitiques.

Le New York Times note que Moscou craint depuis longtemps les empiètements chinois le long de sa frontière de 4200 km, en particulier dans les zones que la Russie a annexées au 19ᵉ siècle, comme le territoire autour de la ville actuelle de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe.

Le document indique que Pékin recherche des traces d'« anciens peuples chinois » dans l'Extrême-Orient russe, afin d'influencer les opinions locales sur les futures revendications territoriales. Les agents du FSB ont reçu l'ordre de dénoncer ces activités dans la note.

Les services de renseignement russes s'inquiètent également des intérêts de la Chine dans l'Arctique et sur la route maritime du Nord, une région qui longe la côte russe et qui est traditionnellement trop glacée pour permettre une navigation fiable, bien que cette situation soit peut-être en train de changer.

« L'anxiété concernant la vulnérabilité de la Russie face à un Pékin de plus en plus puissant domine la note », explique le New York Times. Toutefois, le journal a également noté qu'il n'était pas clair si ces inquiétudes étaient communes à l'ensemble de l'establishment russe.

Il est intéressant de noter que le document n'est pas daté, mais le contexte dans lequel il se trouve a conduit le New York Times à estimer qu'il a été écrit entre 2023 et 2024.

Selon le New York Times, le groupe de cybersécurité Ares Leaks a été le premier à obtenir le document, ce qui a rendu son authentification impossible, bien qu'il ait été considéré comme authentique par six agences de renseignement occidentales à qui il a été montré. Cela pourrait poser un problème à Moscou, car ses agents de renseignement auraient qualifié la Chine d'« ennemi » dans le document.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/la-russie-menac%C3%A9e-par-la-chine-des-documents-divulgu%C3%A9s-r%C3%A9v%C3%A8lent-les-v%C3%A9ritables-pens%C3%A9es-de-poutine/ss-AA1GCXUx?ocid=msedgdhp&pc=ENTPSP&cvid=a3d6b4e443e74938b62f2bd3efb68c1a&ei=14#image=1

Un processus piégé : la russie multiplie les exigences impossibles Depuis des mois, les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine s’enlisent dans une routine stérile, chaque session ressemblant à la précédente : beaucoup de promesses, peu d’avancées, et toujours ce même parfum d’impasse savamment entretenu. Moscou, loin de chercher un compromis, multiplie les exigences territoriales jugées « inacceptables » par Kiev : retrait total des forces ukrainiennes de territoires occupés, reconnaissance de l’annexion de régions entières, conditions qui ne laissent aucune place à la négociation réelle. À Istanbul, lors de la première réunion directe depuis plus de trois ans, la délégation russe n’a pas hésité à poser sur la table des revendications qui dépassent largement le cadre des discussions initiales. Pour les Ukrainiens, c’est clair : la Russie cherche à faire dérailler le processus, à imposer un diktat plutôt qu’un dialogue, à transformer la table des négociations en scène de propagande. Ce jeu de dupes n’est pas nouveau. À chaque avancée, Moscou pose de nouveaux obstacles, repousse les échéances, réclame des concessions toujours plus grandes. Le Kremlin a même rejeté la proposition américaine d’un cessez-le-feu total de 30 jours, qualifiant le processus de « interminable » et mettant en avant la « complexité » du dossier pour justifier l’absence de résultats. Pourtant, sur le terrain, la situation humanitaire empire, les civils paient le prix fort, et la communauté internationale s’impatiente. Mais la Russie, sûre de sa force, continue d’imposer son rythme, de jouer la montre, de parier sur l’usure de ses adversaires et la lassitude du monde. Pour Kiev, la priorité reste un « cessez-le-feu inconditionnel ». Mais face à la surenchère russe, l’espoir s’amenuise. Les négociateurs ukrainiens dénoncent une stratégie de blocage délibérée, une volonté de Moscou de gagner du temps, de consolider ses positions sur le terrain, de préparer la prochaine offensive sous couvert de discussions stériles. Pendant ce temps, la Russie soigne son image, se pose en victime de l’intransigeance ukrainienne, accuse l’Occident de saboter la paix. Un scénario bien rodé, qui détourne l’attention de sa propre responsabilité dans la stagnation des pourparlers.

Face à la stagnation des discussions, la Russie a adopté une stratégie bien connue : accuser l’Ukraine d’être responsable de l’échec des négociations. À chaque conférence de presse, chaque déclaration officielle, le Kremlin pointe du doigt l’intransigeance de Kiev, la soi-disant influence toxique des États-Unis, la mauvaise foi de l’Occident. Ce renversement de la culpabilité est devenu un élément central de la communication russe. Les responsables du Kremlin insistent sur le fait qu’ils « travaillent à la mise en œuvre de certaines idées », tout en affirmant que le processus n’avance pas à cause de la « complexité » du dossier et du manque de concessions ukrainiennes. Cette stratégie de diversion vise à brouiller les pistes, à semer le doute dans l’opinion publique internationale, à présenter la Russie comme un acteur de bonne volonté confronté à l’intransigeance de ses adversaires. Mais les faits sont têtus : à chaque fois que des avancées semblent possibles, Moscou formule de nouvelles demandes, bloque la participation américaine, impose des conditions de plus en plus radicales. Lors des derniers pourparlers à Istanbul, la Russie a même été accusée d’avoir envoyé une délégation de « second rang », signe de son manque d’implication réelle dans la recherche d’un accord. Pour l’Ukraine et ses alliés, cette posture est intenable. Les responsables ukrainiens dénoncent une « mascarade », un jeu de dupes destiné à gagner du temps, à préparer le terrain pour de nouvelles offensives, à légitimer l’occupation de territoires conquis par la force. Les demandes russes ne sont pas des propositions de paix, mais des ultimatums déguisés. Et chaque blocage, chaque accusation, ne fait que renforcer la conviction que Moscou ne cherche pas la paix, mais la victoire totale, quel qu’en soit le prix pour la population civile.

Malgré l’absence de progrès sur les questions essentielles, la Russie et l’Ukraine ont tout de même réussi à conclure quelques accords ponctuels, notamment sur l’échange massif de prisonniers. À Istanbul, les deux délégations ont convenu d’un échange d’un millier de prisonniers chacune, le plus important depuis le début de la guerre. Ce geste, salué par la communauté internationale, masque cependant la réalité d’un dialogue au point mort sur les sujets de fond : cessez-le-feu, retrait des troupes, restitution des territoires occupés. Les discussions sur un cessez-le-feu complet de 30 jours ont été rejetées par Moscou, qui a imposé des conditions jugées inacceptables par Kiev. Les rares avancées sont donc essentiellement symboliques. Les échanges de prisonniers, les promesses de nouvelles rencontres, les discussions sur la sécurité en mer Noire servent surtout à donner l’illusion d’un processus vivant, d’une volonté de dialogue. Mais sur le fond, rien ne bouge. Les exigences russes restent maximalistes, les concessions ukrainiennes sont systématiquement rejetées, et chaque réunion se termine sur un constat d’échec. Les diplomates turcs, qui jouent les médiateurs, peinent à cacher leur frustration face à l’absence de progrès réel. La perspective d’une rencontre directe entre Zelensky et Poutine est régulièrement évoquée, mais jamais concrétisée. Les Russes posent des conditions, multiplient les reports, envoient des signaux contradictoires. Pour beaucoup, il s’agit d’une stratégie délibérée : maintenir l’illusion du dialogue, tout en consolidant les gains militaires sur le terrain. Pendant ce temps, la guerre continue, les civils souffrent, et la paix s’éloigne un peu plus chaque jour.

Sortir de l’impasse : dénoncer le sabotage, exiger la vérité Après des mois de négociations stériles, il est devenu évident que la Russie ne cherche pas la paix, mais la victoire. En multipliant les exigences impossibles, en accusant l’Ukraine de tous les blocages, en orchestrant une diplomatie de façade, Moscou prend la paix en otage et tente de réécrire l’histoire à son avantage. Les avancées ponctuelles, comme les échanges de prisonniers, ne doivent pas masquer la réalité d’un processus miné par la mauvaise foi, la manipulation et le cynisme. Pour la communauté internationale, le temps des illusions est terminé. Il est urgent de dénoncer le sabotage russe, de refuser le renversement de la culpabilité, d’exiger des négociations sincères, transparentes, fondées sur le respect du droit international. La paix ne viendra pas de ceux qui la sabotent, mais de ceux qui ont le courage de dire la vérité, de défendre la justice, de refuser la logique de la force. L’Ukraine, et avec elle toute l’Europe, mérite mieux que ce jeu de dupes. Il est temps de sortir de l’impasse, d’exiger des comptes, de redonner à la paix sa véritable signification.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/la-russie-sabote-la-paix-n%C3%A9gociations-pi%C3%A9tin%C3%A9es-mensonges-et-accusations-contre-l-ukraine/ss-AA1HGUVi?ocid=msedgntp&pc=LCTS&cvid=e990e4cd90ba41aabe195f0211ff7869&ei=8#image=1

Le grand ayatollah Nasser Makarem-Shirazi, personnalité influente du haut clergé conservateur iranien, a déclaré que toute menace proférée à l'encontre du guide suprême Ali Khamenei constituait un blasphème et un péché, passibles de la peine de mort selon la loi islamique.

Or, il y a près de deux semaines, Donald Trump avait tenu des propos menaçants à l'égard d'Ali Khamenei, affirmant que ce dernier était une cible facile. Les États-Unis "savent exactement où se cache le soi-disant 'guide suprême'" iranien, l'ayatollah Khamenei" mais ne comptent pas "l'éliminer (le tuer !), du moins pour le moment", avait-il déclaré.

If it clicks, apply. We’d rather talk tech than read CVs!

"Les individus ou les régimes qui attaquent le gouvernement iranien ou menacent ou agissent contre ses chefs religieux sont considérés comme des 'mohareb' (ennemis de Dieu)", a déclaré Nasser Makarem-Shirazi. Par conséquent, il est du devoir des musulmans de demander des comptes à ces "ennemis", a-t-il ajouté.

L'ayatollah Makarem-Shirazi, haut dignitaire religieux basé à Qom, n'a pas nommé directement Donald Trump, mais répondait à une question d'un fidèle au sujet du président américain.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/conflit-iran-isra%C3%ABl-un-haut-religieux-iranien-prof%C3%A8re-indirectement-des-menaces-de-mort-%C3%A0-l-encontre-de-trump/ar-AA1HFEXk?ocid=msedgntp&pc=LCTS&cvid=27381335e818490dba3327c30fbf7f7d&ei=12

Longtemps adversaires, la Russie et la Chine forment désormais une alliance de fait, soudée par une volonté commune de contester la suprématie des États-Unis. Depuis l’annexion de la Crimée en 2014, et plus encore depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, leurs liens économiques, militaires et politiques n’ont cessé de se resserrer.

Ce rapprochement s’appuie sur la relation personnelle entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, sur des régimes autoritaires aux visions convergentes, et sur une ambition partagée de remodeler l’ordre mondial. Malgré certaines réticences de Pékin face à la guerre en Ukraine, cette entente stratégique inquiète les démocraties, confrontées à un nouvel équilibre des puissances

La Russie et la Chine remettent en question le leadership mondial des États-Unis, qu’elles jugent agressif et intrusif, visant à freiner leur montée en puissance.

En s’alliant, elles renforcent leur capacité à résister à l’influence occidentale, à promouvoir un monde multipolaire et à se soutenir mutuellement sur le plan diplomatique face à ce qu’elles considèrent comme des stratégies d’endiguement menées par les États-Unis.

Les sanctions occidentales contre la Russie, renforcées depuis 2014 et l’invasion de l’Ukraine en 2022, ont poussé Moscou à chercher des solutions économiques de rechange. Moins dépendante des marchés occidentaux, la Chine lui offre un soutien vital par le biais du commerce et des investissements.

Ce recentrage a fait de la Chine le premier partenaire commercial de la Russie, renforçant leurs liens financiers et diminuant la vulnérabilité de Moscou face aux pressions occidentales.

La Russie compte parmi les plus grands producteurs d’énergie au monde, tandis que la Chine en est le premier consommateur. Leur coopération dans le secteur du pétrole et du gaz naturel, notamment à travers des projets comme le gazoduc Force de Sibérie, répond à leurs besoins stratégiques à long terme.

Alors que l’Europe se détourne de l’énergie russe, le marché chinois devient plus que jamais essentiel à l’économie de la Russie.

La Russie et la Chine ont intensifié leurs exercices militaires conjoints, signe d’une confiance stratégique grandissante. Ces manœuvres, qui s’étendent du Pacifique à l’Arctique, démontrent leur puissance et leur capacité d’action conjointe.

ans être alliées formelles, la montée en puissance de leur coordination militaire fait contrepoids à la présence des forces de l’OTAN et des États-Unis en Asie et en Europe de l’Est.

Les sanctions ont limité l’accès de la Russie aux technologies occidentales, la poussant à s’appuyer davantage sur le secteur technologique chinois en pleine expansion. En retour, la Chine profite du savoir-faire militaire russe et de ses ressources naturelles.

Les deux pays développent également des alternatives aux plateformes occidentales dans des domaines comme la 5G, l’intelligence artificielle et la cybersécurité, avec pour objectif une souveraineté technologique et une plus grande résilience.

L’Initiative des nouvelles routes de la soie portée par la Chine croise les ambitions de l’Union économique eurasiatique menée par la Russie. Cette synergie permet d’importants investissements transfrontaliers dans les infrastructures, des chemins de fer aux pipelines.

Cela favorise une intégration non seulement économique mais aussi stratégique de l’Asie centrale, réduisant l’influence occidentale et renforçant un bloc eurasiatique centré sur Pékin et Moscou.

Les deux pays cherchent à diminuer leur dépendance au dollar dans les échanges internationaux. Ils ont accru l’utilisation de leurs monnaies nationales — le yuan et le rouble — et mis en place des systèmes de paiement alternatifs comme le SPFS et le CIPS.

Cet alignement financier leur permet d’éviter les systèmes contrôlés par l’Occident comme SWIFT et de se protéger contre les sanctions liées au dollar.

La Chine et la Russie coordonnent fréquemment leurs positions à l’ONU et dans d’autres instances internationales. Grâce à leur droit de veto, elles bloquent régulièrement les initiatives occidentales sur des dossiers comme la Syrie, la Corée du Nord ou l’Iran.

Ce soutien mutuel renforce leur influence sur la scène internationale et complique les tentatives d’isolement diplomatique menées à leur encontre.

Les deux gouvernements défendent des modèles autoritaires centrés sur l’État, à rebours des démocraties libérales. Ils rejettent les pressions extérieures sur des questions telles que les droits humains ou les libertés politiques.

En se soutenant mutuellement sur le plan intérieur et en rejetant les critiques occidentales, ils forment un front uni contre ce qu’ils perçoivent comme une ingérence idéologique dans leurs affaires souveraines.

La Russie et la Chine coopèrent en matière de gouvernance d’Internet et de cybersécurité. Elles défendent un modèle de "souveraineté numérique", dans lequel les gouvernements contrôlent le contenu en ligne à l’intérieur de leurs frontières.

Les deux régimes échangent et développent ensemble des technologies de surveillance et des systèmes basés sur l’IA, renforçant leur contrôle intérieur tout en s’opposant aux normes numériques occidentales comme l’accès libre à Internet.

L’Asie centrale, autrefois sous domination soviétique et longtemps influencée par la Russie, est désormais au cœur de l’Initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Aujourd’hui, Moscou et Pékin gèrent leur possible rivalité régionale par une coopération stratégique.

Ensemble, ils s’emploient à préserver la stabilité de la région, sécuriser les routes commerciales et tenir l’Occident à distance. Cette entente géopolitique garantit une coexistence pacifique dans une zone stratégique pour les deux puissances.

Dans les deux pays, les médias d’État valorisent de plus en plus l’"amitié sans limites" entre la Russie et la Chine. Poutine et Xi multiplient les visites officielles, publient des déclarations conjointes et harmonisent leur communication, affichant une unité soigneusement orchestré

Ce récit nourrit le sentiment nationaliste à l’intérieur du pays tout en envoyant, à l’international, un signal de force et d’unité.

La Russie et la Chine renforcent leur coopération dans l’Arctique, où la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies commerciales. Pékin investit dans les infrastructures russes de la région, tandis que Moscou assure l’accès et la sécurité.

Cette coopération élargit leur influence maritime et remet en cause le contrôle occidental sur les routes maritimes stratégiques du nord.

Malgré leurs divergences, les deux pays voient dans le rapprochement un intérêt stratégique à long terme. Leur partenariat repose moins sur une idéologie commune que sur des besoins concrets : contrer l’influence occidentale, étendre leur présence mondiale et assurer leur stabilité économique et politique.

Face aux sanctions et à l’isolement croissant, la Russie cherche de nouveaux débouchés et partenaires. De son côté, la Chine vise des routes commerciales sécurisées et un accès stable aux ressources naturelles. Ces intérêts croisés rendent leur coopération non seulement souhaitable, mais indispensable.

Ensemble, ils construisent un pôle de puissance alternatif qui remet en cause la domination des institutions dirigées par l’Occident.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/la-chine-et-la-russie-se-rapprochent-dangereusement/ss-AA1Fl3RC?ocid=msedgdhp&pc=ENTPSP&cvid=e6f9a7448b8d43fdb67a225c22f8e7dc&ei=8#image=1

Le milliardaire Elon Musk déclare la guerre aux amis de Donald Trump

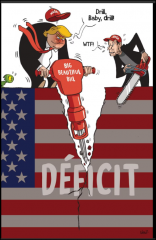

Les deux hommes les plus puissant au monde qui se déclarent la guerre. D’un côté, Elon Musk, le patron de Tesla et l’homme le plus riche du monde. De l’autre, Donald Trump, le président des États-Unis. Au milieu, une nouvelle loi très importante qui pourrait changer beaucoup de choses pour les Américains. Cette bataille ne se fait pas avec des armes, mais avec des menaces, de l’argent et beaucoup de pouvoir. C’est une histoire qui nous montre comment les décisions importantes sont parfois prises à Washington, et ce n’est pas toujours très joli à voir.

La tension est montée d’un cran ce lundi. Alors que les responsables politiques discutaient de la loi, Elon Musk a fait une promesse qui a secoué tout le monde politique. Sur son réseau social, il a juré de tout faire pour que les élus Républicains qui votent pour cette loi perdent leur poste. Comment ? En finançant leurs adversaires lors des prochaines élections. Il a écrit, très en colère : ‘Tous les membres du Congrès qui ont promis de réduire les dépenses et qui votent pour la plus grosse augmentation de la dette de l’histoire devraient avoir honte ! Et ils perdront leur primaire l’année prochaine, même si c’est la dernière chose que je fais sur cette Terre.’ C’est une menace très sérieuse, car avec sa fortune, il peut vraiment faire pencher la balance.

Alors, qu’est-ce qu’il y a dans cette loi qui met Elon Musk si en colère ? On l’appelle la ‘grande et belle loi’. Elle contient plusieurs grosses mesures. D’abord, elle prolonge les baisses d’impôts qui avaient été décidées en 2017 sous Trump. Ensuite, elle donne énormément d’argent pour financer des expulsions massives d’immigrés. Le plan prévoit d’embaucher près de 20 000 nouveaux agents de l’immigration, dont 10 000 rien que pour la police de l’immigration (ICE). Et pour payer tout ça ? Le projet de loi prévoit des coupes sévères dans les aides sociales. Il deviendrait plus difficile d’avoir accès au Medicaid (l’assurance maladie pour les plus pauvres) et aux bons alimentaires (SNAP), notamment en obligeant les gens à travailler pour les recevoir.

La principale raison de la fureur d’Elon Musk, c’est l’argent. Ou plutôt, la dette. Lui et d’autres Républicains, comme le sénateur Rand Paul, pensent que cette loi est un désastre pour les finances du pays. Ils disent que les petites coupes dans les aides sociales ne suffisent pas du tout à payer les énormes baisses d’impôts et les nouvelles dépenses. Un bureau très sérieux et indépendant, le Congressional Budget Office (CBO), a fait les calculs. Leur estimation fait froid dans le dos : si cette loi passe, la dette nationale des États-Unis augmenterait de 3 300 milliards de dollars. C’est un chiffre gigantesque, et pour Musk, c’est une folie pure et simple.

Cette histoire n’est pas seulement une question de chiffres. C’est aussi devenu une querelle très personnelle entre Musk et Trump. Peu après avoir quitté le gouvernement de Trump, Musk n’a pas hésité à l’attaquer violemment. Il est même allé jusqu’à suggérer que Trump était mentionné dans les ‘dossiers Epstein’, du nom du financier accusé de crimes sexuels. C’est une accusation très grave. Ces attaques ont cessé après que les conseillers des deux hommes sont intervenus pour calmer le jeu. Mais le mal était fait. La relation entre les deux, qui étaient autrefois très proches, est complètement brisée.

Elon Musk a beau être l’homme le plus riche du monde, il a perdu beaucoup d’influence à Washington depuis sa rupture avec Trump. Avant, il était souvent à la Maison Blanche, un visage familier aux côtés du président. Aujourd’hui, il n’est plus le bienvenu. Il a de l’argent, c’est certain, et il peut financer beaucoup d’adversaires politiques. Mais il lui manque une chose que Trump possède toujours : une loyauté presque aveugle de la part de nombreux élus Républicains. Ils ont peur de Trump et lui obéissent. Musk a les milliards, mais Trump a l’armée politique.

Rien n’est encore joué pour cette loi. Pour la faire passer, les Républicains doivent utiliser une procédure spéciale appelée ‘réconciliation budgétaire’. C’est une sorte de joker qui leur permet d’éviter le blocage des Démocrates. Mais même avec ça, leur marge de manœuvre est très faible. Ils ont 53 sièges au Sénat. Le problème, c’est que deux sénateurs républicains ont déjà annoncé qu’ils voteraient contre, et deux autres hésitent encore. Chaque voix compte, et le vote final s’annonce incroyablement serré. Tout pourrait se jouer à un ou deux votes près.

Nous assistons donc à un véritable bras de fer. D’un côté, la puissance financière quasi illimitée d’Elon Musk, prêt à tout pour bloquer une loi qu’il juge catastrophique. De l’autre, le pouvoir politique de Donald Trump, qui tient encore fermement son parti. Le sort de cette loi, qui touchera la vie de millions d’Américains, que ce soit par les impôts, l’immigration ou les aides sociales, est suspendu à cette lutte de titans. L’issue reste, pour l’instant, très incertaine. Selon la source : time.com

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/le-milliardaire-elon-musk-d%C3%A9clare-la-guerre-aux-amis-de-donald-trump/ss-AA1HKMPc?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=977a57f9f8134dbda7cd17049420be20&ei=15#image=1

Un milliardaire en croisade : pourquoi musk s’attaque au « big beautiful bill » Depuis l’annonce du vote imminent sur le « big beautiful bill » de Donald Trump, le paysage politique américain a basculé dans une zone de turbulences inédites. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et figure de proue de l’innovation mondiale, a jeté un pavé dans la mare en promettant de s’opposer frontalement à tous les élus républicains qui soutiendront le projet de loi d’explosion de la dette. Pour Musk, le texte symbolise tout ce qu’il dénonce : dépenses publiques hors de contrôle, cadeaux fiscaux sans contrepartie, fuite en avant budgétaire, et compromission de la stabilité économique des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que Musk intervient dans le débat public, mais jamais il n’avait menacé aussi explicitement de mobiliser sa fortune, son influence et ses réseaux pour peser sur la composition même du parti républicain. Sa promesse : financer des challengers lors des primaires, soutenir les candidats anti-dette, et utiliser toutes ses plateformes – de X à ses satellites Starlink – pour dénoncer les élus jugés irresponsables. Ce coup d’éclat intervient alors que la droite américaine est déjà profondément divisée entre trumpistes inconditionnels, conservateurs fiscaux, libertariens et centristes pragmatiques. Le « big beautiful bill », censé cimenter la majorité républicaine autour de Trump, agit comme un révélateur des fractures internes. Les modérés s’inquiètent de l’explosion du déficit, les ultras réclament des coupes sociales plus radicales, et la base électorale, elle, oscille entre soutien au chef et peur pour son portefeuille. Musk, en s’érigeant en conscience budgétaire du parti, vient électriser un débat déjà à vif. Il s’adresse directement aux électeurs, aux donateurs, aux militants, en leur posant une question simple : « Voulez-vous vraiment d’un parti qui hypothèque l’avenir de vos enfants pour financer des promesses électorales ? » La réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs sénateurs républicains, jusque-là indécis, ont annoncé qu’ils pourraient revoir leur position sous la pression de Musk et de ses alliés. Les réseaux sociaux s’enflamment, les médias relaient chaque tweet, chaque déclaration, chaque menace à peine voilée. Le parti républicain, déjà ébranlé par les départs de figures comme Thom Tillis, vacille sous les coups de boutoir d’un allié devenu adversaire. Trump, fidèle à son style, a répliqué par l’ironie et la menace, mais le mal est fait : la campagne de Musk a ouvert une brèche, et rien ne dit qu’elle se refermera après le vote.

Un milliardaire en croisade : pourquoi musk s’attaque au « big beautiful bill » Depuis l’annonce du vote imminent sur le « big beautiful bill » de Donald Trump, le paysage politique américain a basculé dans une zone de turbulences inédites. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et figure de proue de l’innovation mondiale, a jeté un pavé dans la mare en promettant de s’opposer frontalement à tous les élus républicains qui soutiendront le projet de loi d’explosion de la dette. Pour Musk, le texte symbolise tout ce qu’il dénonce : dépenses publiques hors de contrôle, cadeaux fiscaux sans contrepartie, fuite en avant budgétaire, et compromission de la stabilité économique des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que Musk intervient dans le débat public, mais jamais il n’avait menacé aussi explicitement de mobiliser sa fortune, son influence et ses réseaux pour peser sur la composition même du parti républicain. Sa promesse : financer des challengers lors des primaires, soutenir les candidats anti-dette, et utiliser toutes ses plateformes – de X à ses satellites Starlink – pour dénoncer les élus jugés irresponsables. Ce coup d’éclat intervient alors que la droite américaine est déjà profondément divisée entre trumpistes inconditionnels, conservateurs fiscaux, libertariens et centristes pragmatiques. Le « big beautiful bill », censé cimenter la majorité républicaine autour de Trump, agit comme un révélateur des fractures internes. Les modérés s’inquiètent de l’explosion du déficit, les ultras réclament des coupes sociales plus radicales, et la base électorale, elle, oscille entre soutien au chef et peur pour son portefeuille. Musk, en s’érigeant en conscience budgétaire du parti, vient électriser un débat déjà à vif. Il s’adresse directement aux électeurs, aux donateurs, aux militants, en leur posant une question simple : « Voulez-vous vraiment d’un parti qui hypothèque l’avenir de vos enfants pour financer des promesses électorales ? » La réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs sénateurs républicains, jusque-là indécis, ont annoncé qu’ils pourraient revoir leur position sous la pression de Musk et de ses alliés. Les réseaux sociaux s’enflamment, les médias relaient chaque tweet, chaque déclaration, chaque menace à peine voilée. Le parti républicain, déjà ébranlé par les départs de figures comme Thom Tillis, vacille sous les coups de boutoir d’un allié devenu adversaire. Trump, fidèle à son style, a répliqué par l’ironie et la menace, mais le mal est fait : la campagne de Musk a ouvert une brèche, et rien ne dit qu’elle se refermera après le vote.

Un milliardaire en croisade : pourquoi musk s’attaque au « big beautiful bill » Depuis l’annonce du vote imminent sur le « big beautiful bill » de Donald Trump, le paysage politique américain a basculé dans une zone de turbulences inédites. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et figure de proue de l’innovation mondiale, a jeté un pavé dans la mare en promettant de s’opposer frontalement à tous les élus républicains qui soutiendront le projet de loi d’explosion de la dette. Pour Musk, le texte symbolise tout ce qu’il dénonce : dépenses publiques hors de contrôle, cadeaux fiscaux sans contrepartie, fuite en avant budgétaire, et compromission de la stabilité économique des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que Musk intervient dans le débat public, mais jamais il n’avait menacé aussi explicitement de mobiliser sa fortune, son influence et ses réseaux pour peser sur la composition même du parti républicain. Sa promesse : financer des challengers lors des primaires, soutenir les candidats anti-dette, et utiliser toutes ses plateformes – de X à ses satellites Starlink – pour dénoncer les élus jugés irresponsables. Ce coup d’éclat intervient alors que la droite américaine est déjà profondément divisée entre trumpistes inconditionnels, conservateurs fiscaux, libertariens et centristes pragmatiques. Le « big beautiful bill », censé cimenter la majorité républicaine autour de Trump, agit comme un révélateur des fractures internes. Les modérés s’inquiètent de l’explosion du déficit, les ultras réclament des coupes sociales plus radicales, et la base électorale, elle, oscille entre soutien au chef et peur pour son portefeuille. Musk, en s’érigeant en conscience budgétaire du parti, vient électriser un débat déjà à vif. Il s’adresse directement aux électeurs, aux donateurs, aux militants, en leur posant une question simple : « Voulez-vous vraiment d’un parti qui hypothèque l’avenir de vos enfants pour financer des promesses électorales ? » La réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs sénateurs républicains, jusque-là indécis, ont annoncé qu’ils pourraient revoir leur position sous la pression de Musk et de ses alliés. Les réseaux sociaux s’enflamment, les médias relaient chaque tweet, chaque déclaration, chaque menace à peine voilée. Le parti républicain, déjà ébranlé par les départs de figures comme Thom Tillis, vacille sous les coups de boutoir d’un allié devenu adversaire. Trump, fidèle à son style, a répliqué par l’ironie et la menace, mais le mal est fait : la campagne de Musk a ouvert une brèche, et rien ne dit qu’elle se refermera après le vote.

Un milliardaire en croisade : pourquoi musk s’attaque au « big beautiful bill » Depuis l’annonce du vote imminent sur le « big beautiful bill » de Donald Trump, le paysage politique américain a basculé dans une zone de turbulences inédites. Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et figure de proue de l’innovation mondiale, a jeté un pavé dans la mare en promettant de s’opposer frontalement à tous les élus républicains qui soutiendront le projet de loi d’explosion de la dette. Pour Musk, le texte symbolise tout ce qu’il dénonce : dépenses publiques hors de contrôle, cadeaux fiscaux sans contrepartie, fuite en avant budgétaire, et compromission de la stabilité économique des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que Musk intervient dans le débat public, mais jamais il n’avait menacé aussi explicitement de mobiliser sa fortune, son influence et ses réseaux pour peser sur la composition même du parti républicain. Sa promesse : financer des challengers lors des primaires, soutenir les candidats anti-dette, et utiliser toutes ses plateformes – de X à ses satellites Starlink – pour dénoncer les élus jugés irresponsables. Ce coup d’éclat intervient alors que la droite américaine est déjà profondément divisée entre trumpistes inconditionnels, conservateurs fiscaux, libertariens et centristes pragmatiques. Le « big beautiful bill », censé cimenter la majorité républicaine autour de Trump, agit comme un révélateur des fractures internes. Les modérés s’inquiètent de l’explosion du déficit, les ultras réclament des coupes sociales plus radicales, et la base électorale, elle, oscille entre soutien au chef et peur pour son portefeuille. Musk, en s’érigeant en conscience budgétaire du parti, vient électriser un débat déjà à vif. Il s’adresse directement aux électeurs, aux donateurs, aux militants, en leur posant une question simple : « Voulez-vous vraiment d’un parti qui hypothèque l’avenir de vos enfants pour financer des promesses électorales ? » La réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs sénateurs républicains, jusque-là indécis, ont annoncé qu’ils pourraient revoir leur position sous la pression de Musk et de ses alliés. Les réseaux sociaux s’enflamment, les médias relaient chaque tweet, chaque déclaration, chaque menace à peine voilée. Le parti républicain, déjà ébranlé par les départs de figures comme Thom Tillis, vacille sous les coups de boutoir d’un allié devenu adversaire. Trump, fidèle à son style, a répliqué par l’ironie et la menace, mais le mal est fait : la campagne de Musk a ouvert une brèche, et rien ne dit qu’elle se refermera après le vote.

Au-delà de la bataille politique, la campagne de Musk remet sur le devant de la scène un débat de fond : celui de la dette publique, de la responsabilité budgétaire, du financement des politiques publiques. Depuis la crise de 2008, puis la pandémie, l’Amérique a multiplié les plans de relance, les baisses d’impôts, les dépenses militaires, les programmes sociaux, sans jamais vraiment stabiliser sa trajectoire de dette. Le « big beautiful bill » de Trump, avec ses baisses d’impôts massives et ses dépenses record, marque un point de bascule : pour la première fois, une partie de la droite refuse de suivre, réclame des comptes, exige des garanties. Cette exigence de rigueur n’est pas nouvelle, mais elle prend une acuité particulière dans le contexte actuel : inflation persistante, ralentissement de la croissance, tensions sur les marchés financiers, montée des taux d’intérêt. Les économistes alertent sur le risque d’un effet boule de neige : plus la dette grimpe, plus le coût du service de la dette augmente, plus il devient difficile de financer l’éducation, la santé, l’innovation. Musk, en martelant son message, oblige le parti républicain à se repositionner, à choisir entre la fidélité à Trump et la défense de l’orthodoxie budgétaire. Les premiers débats internes montrent que la fracture est profonde, que la recomposition sera longue, douloureuse, incertaine. Mais ce débat, s’il est mené avec sérieux, peut aussi être une chance. Il peut permettre de clarifier les priorités, de repenser le modèle de croissance, de réconcilier efficacité économique et justice sociale. Il peut ouvrir la voie à une nouvelle génération de leaders, capables de conjuguer innovation, responsabilité et solidarité. La crise de la dette, si elle est surmontée, peut devenir le point de départ d’une Amérique plus forte, plus résiliente, plus juste. Mais pour cela, il faudra du courage, de la lucidité, de la capacité à dépasser les clivages, à inventer de nouveaux compromis.

La campagne de Musk révèle aussi une transformation profonde du paysage politique américain : l’irruption des géants de la tech, des milliardaires, des influenceurs dans le jeu démocratique. Jadis, les partis, les élus, les institutions fixaient les règles, imposaient le tempo, contrôlaient les ressources. Aujourd’hui, l’argent, la data, la capacité à mobiliser en temps réel sont devenus des armes décisives. Musk, en s’engageant contre le « big beautiful bill », ne fait que pousser cette logique à son paroxysme : il utilise sa fortune, ses plateformes, son aura pour peser sur les choix collectifs, pour faire et défaire des majorités, pour imposer son agenda. Cette évolution n’est pas propre à l’Amérique. Partout dans le monde, les milliardaires, les entrepreneurs, les influenceurs investissent le champ politique, financent des campagnes, lancent des mouvements, défient les partis traditionnels. Cette hybridation, cette porosité entre économie, technologie et politique, pose des questions inédites : qui décide ? Qui contrôle ? Qui rend des comptes ? La démocratie, fondée sur la séparation des pouvoirs, la transparence, la responsabilité, se retrouve confrontée à des acteurs nouveaux, plus rapides, plus puissants, moins encadrés. Pour l’Amérique, le défi est immense. Il s’agit de préserver l’équilibre des pouvoirs, de garantir la transparence, de protéger la capacité de décision collective. Il s’agit aussi de repenser les règles du jeu : financement des campagnes, régulation des plateformes, contrôle des lobbys, éducation à la citoyenneté. La campagne de Musk, en ce sens, est un test : jusqu’où peut aller l’influence d’un acteur privé ? Jusqu’où la démocratie peut-elle s’adapter, résister, se réinventer face à la montée en puissance de l’argent et de la tech ?

Musk, trump et la dette : vers un nouveau paysage politique ? La campagne d’Elon Musk contre les républicains pro-dette marque un tournant dans l’histoire politique américaine. Jamais un acteur extérieur n’avait pesé aussi lourd, jamais la question de la dette n’avait été aussi centrale, jamais les fractures internes n’avaient été aussi visibles. Le « big beautiful bill », loin de rassembler, divise, fragilise, expose les failles d’un parti à la recherche de son identité, de sa cohérence, de sa légitimité. Musk, en s’érigeant en conscience budgétaire, en arbitre, en faiseur de roi, redéfinit les règles du jeu, impose son agenda, force chacun à choisir son camp. Pour le parti républicain, c’est l’heure de vérité : suivre Trump et risquer la dérive budgétaire, ou écouter Musk et miser sur la rigueur, la responsabilité, l’avenir. Pour la démocratie américaine, c’est un test : sa capacité à résister à la pression de l’argent, de la tech, de l’influence. Pour l’Amérique, c’est un défi : transformer la crise en opportunité, inventer un nouveau contrat social, une nouvelle orthodoxie budgétaire, une nouvelle manière de faire de la politique. L’avenir est incertain, les risques immenses, mais les chances aussi. La bataille qui s’ouvre est décisive. À chacun, désormais, de s’en saisir, de débattre, d’inventer, de choisir. L’histoire s’écrit, là, sous nos yeux. Je ressens à la fois l’excitation du changement, l’inquiétude de l’incertitude, et la gravité de l’enjeu. Musk, Trump, la dette, la démocratie : tout est lié, tout est en jeu. L’Amérique, aujourd’hui, doit choisir sa route. Et il n’y aura pas de retour en arrière.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/musk-d%C3%A9clare-la-guerre-aux-r%C3%A9publicains-pro-trump-la-campagne-anti-dette-qui-menace-de-fracturer-le-parti/ss-AA1HLtY2?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=0f9d0137fa6f48588aa867cb6e78f78d&ei=37#image=1

Plus de lancements de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques et notre pays économiserait une FORTUNE », a-t-il ajouté.

« Peut-être devrions-nous demander à DOGE d’examiner cela sérieusement ? BEAUCOUP D’ARGENT À ÉCONOMISER !!!», a-t-il une nouvelle fois menacé.

Avant leur rupture, Elon Musk avait été chargé de mettre en place Doge, la commission fédérale chargée de faire fondre, parfois brutalement, les dépenses publiques fédérales.

Les deux hommes, qui ont été très proches pendant la campagne du républicain et au début de son second mandat, se sont déchirés publiquement, dans des registres tant professionnels que personnels.

L’homme d’affaires avait notamment dénoncé le mégaprojet de loi budgétaire porté par Donald Trump, qu’il avait traité d’» abomination répugnante ».

C’est une nouvelle attaque de Musk contre la « grande et belle loi » de Donald Trump, qui devrait être adoptée par le Sénat mardi, qui a ravivé la querelle.

« Il est évident, vu les dépenses ahurissantes du texte – qui augmente de manière record le plafond de la dette de 5.000 MILLIARDS DE DOLLARS –, que nous vivons dans un pays au parti unique : le parti des cochons qui se goinfrent », avait dénoncé lundi sur X Musk.

Le patron de Tesla a mis en garde : si le texte est adopté, il lancera un nouveau parti et financera la campagne aux primaires républicaines de candidats opposés aux parlementaires actuels.

« VOX POPULI VOX DEI. 80 % ont voté pour un nouveau parti », a-t-il à nouveau averti mardi sur X, ajoutant que « tout ce que je demande, c’est que nous ne mettions pas l’Amérique en faillite ».

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/il-devrait-fermer-boutique-et-retourner-chez-lui-en-afrique-du-sud-le-nouveau-tacle-de-donald-trump-envers-elon-musk/ar-AA1HJVbE?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=86209abd3359467b9f2020946f60d59a&ei=8

Elon Musk veut créer une formation politique aux États-Unis : le Parti de l’Amérique. Une initiative qui vise la fin du "règne exclusive" des Républicains et des Démocrates sur la scène politique du pays.

Mais en réalité, une menace du milliardaire contre the ‘’ Big Beautiful Bill’’, le méga projet budgétaire de Donald Trump, soumis actuellement au vote du Congrès.

Pour Elon Musk, ce document risque de fragiliser l’économie américaine. Il détruira des millions d’emplois et causera un tort stratégique à l’Amérique, souligne-t-il.

Le patron de tesla menace de soutenir financièrement quiconque se présentera lors des primaires, contre les membres du Congrès ayant voté pour le projet de budget de Trump.

Le président américain n’écarte pas l’idée d’enquête sur les subventions gouvernementales reçues par les entreprises de son ancien allié.

Sans Subvention, Elon Musk devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui, en Afrique du Sud, a déclaré Donald Trump.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/en-bataille-contre-donald-trump-elon-musk-veut-lancer-le-parti-de-l-am%C3%A9rique/ar-AA1HLazm?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=007438e3fa694f2ba89c8d84490e890f&ei=9

La fierté nationale aux États-Unis diminue progressivement, tandis que le fossé entre les camps politiques se creuse.

La génération Z affiche des niveaux de fierté nationale nettement inférieurs, avec seulement 40 pour cent d’entre eux exprimant un fort sentiment d’appartenance.

La différence entre les républicains et les démocrates est plus prononcée parmi les jeunes générations.

La fierté nationale aux États-Unis est en déclin, et selon les données récentes du Gallup, une fracture nette apparaît entre les lignes partisanes. Alors que 56 pour cent des républicains expriment un fort sentiment de fierté nationale, seuls 36 pour cent des démocrates partagent ce sentiment. Ce gouffre représente l’écart le plus important depuis 2001 et englobe la totalité de la présidence de Donald Trump.

Donald Trump est né à New York le 14 juin 1946, mais ses racines familiales plongent profondément en Europe :

Origines familiales

Côté paternel : Son grand-père, Friedrich Trump, était originaire de Kallstadt, en Allemagne. Il a émigré aux États-Unis à l’âge de 16 ans et a fait fortune pendant la ruée vers l’or du Klondike en ouvrant des saloons et hôtels.

Côté maternel : Sa mère, Mary Anne MacLeod, était une Écossaise née dans les îles Hébrides. Elle a immigré aux États-Unis et s’est mariée avec Fred Trump, le père de Donald.

Héritage royal

Par sa lignée maternelle, Donald Trump descendrait de la maison des Stuarts et même du roi Jacques Ier d’Écosse. Il partagerait des ancêtres avec d’autres figures politiques comme Hillary Clinton et Barack Obama.

Naissance et parcours

Il est né à New York le 14 juin 1946.

Il a grandi dans le Queens et a étudié à la Wharton School avant de reprendre l’entreprise familiale dans l’immobilier

Après près de trois ans sans échange, le dialogue a donc repris. Ce mardi 1ᵉʳ juillet, l'Élysée a indiqué qu'Emmanuel Macron s'était entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine durant plus de deux heures. Les discussions ont porté principalement sur le dossier nucléaire iranien et la situation en Ukraine.

Le dernier échange entre le président français et son homologue russe remontait au 11 septembre 2022, soit six mois après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. À l'époque, ils avaient notamment abordé la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Depuis, hormis quelques déclarations hostiles dans les médias, aucun contact direct n’avait eu lieu entre les deux dirigeants.

Lors de son appel téléphonique du 1ᵉʳ juillet, Emmanuel Macron a réaffirmé à Vladimir Poutine « le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine », indique l'Élysée.

Le chef de l'État français a également exhorté à la mise en place d’un cessez-le-feu « dans les meilleurs délais » et plaidé pour l’ouverture de « négociations entre l’Ukraine et la Russie pour un règlement solide et durable du conflit », souligne la présidence de la République.

D’après l’agence de presse russe TASS, Vladimir Poutine a déclaré à Emmanuel Macron que le conflit en Ukraine découlait de l’attitude de l’Occident, qui aurait ignoré les intérêts de sécurité de Moscou et favorisé l’installation d’une présence jugée hostile à la Russie. Le président russe aurait également accusé les pays occidentaux de prolonger les hostilités en continuant à fournir des armes à Kyiv.

D’après l’agence de presse russe TASS, Vladimir Poutine a déclaré à Emmanuel Macron que le conflit en Ukraine découlait de l’attitude de l’Occident, qui aurait ignoré les intérêts de sécurité de Moscou et favorisé l’installation d’une présence jugée hostile à la Russie. Le président russe aurait également accusé les pays occidentaux de prolonger les hostilités en continuant à fournir des armes à Kyiv.

« Poutine a réitéré que le conflit ukrainien est une conséquence directe de la politique des pays occidentaux, qui, pendant des années, ont ignoré les intérêts sécuritaires de la Russie, ont constitué un bastion anti-russe en Ukraine et ont fermé les yeux sur les violations des droits des populations russophones », indique le communiqué du Kremlin, cité par TASS.

Selon l’agence russe, le président Poutine a déclaré qu’un règlement durable du conflit nécessitait de s’attaquer aux « causes profondes » et de reconnaître les « réalités territoriales sur le terrain ».

Concernant le nucléaire iranien, l'Élysée indique qu'Emmanuel Macron a rappelé « les responsabilités des membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies » dans le maintien de la paix, en particulier au Moyen-Orient. Une responsabilité partagée par la France et la Russie, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Chine.

Le président français a aussi fait part de sa « détermination » à trouver une « solution diplomatique » au dossier nucléaire iranien, ainsi qu’aux questions liées au rôle régional de Téhéran.

Emmanuel Macron a également insisté sur « l’urgence que l’Iran se conforme à ses obligations au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), et notamment à la pleine coopération avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) », rapporte l'Élysée.

« Il a été souligné l’importance de respecter le droit légitime de Téhéran à développer un programme nucléaire civil, ainsi que la nécessité pour l’Iran de continuer à se conformer à ses engagements dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, notamment en coopérant avec l’AIEA », indique de son côté le Kremlin.

Les deux dirigeants se sont accordés à poursuivre le dialogue pour coordonner leurs positions sur le dossier iranien. Ils devraient également continuer à échanger au sujet de la situation en Ukraine.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/apr%C3%A8s-deux-ans-de-silence-macron-et-poutine-renouent-le-dialogue-quels-sujets-ont-%C3%A9t%C3%A9-abord%C3%A9s/ss-AA1HOL25?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=b3237348ef62479db17a16dadfa02f39&ei=10#image=1

Depuis l'invention de l'internet à la fin du 20ᵉ siècle, la désinformation s'est propagée à travers le monde à un rythme exponentiel. Il est aujourd'hui plus difficile que jamais de voir et de comprendre la vérité, surtout lorsque nous sommes bombardés d'informations provenant de tous les éléments technologiques disponibles autour de nous.

Ces dernières années, le public (en particulier aux États-Unis) a été confronté à un nouveau type de propagande provenant des plus hautes sphères du monde politique. Il ne s'agit pas seulement d'une manipulation ou d'une exagération, mais de quelque chose de bien plus inquiétant : une méthode de communication conçue pour dominer par le chaos et la confusion.

Cette technique est connue simplement sous le nom de "fire hosing" (littéralement "lance à incendie de mensonge"), et c'est une arme qui a été utilisée par de nombreux politiques dans le monde entier. Aux États-Unis, cependant, le président Donald Trump l'a utilisée à vau-l'eau.

Au plus fort de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, des chercheurs ont publié un rapport identifiant une technique de propagande inquiétante appelée le "lance à incendie de mensonge", dans lequel les politiciens bombardent leurs électeurs de tant de mensonges qu'ils ne peuvent pas les suivre, et encore moins les vérifier tous.

Ces mensonges ne sont pas nécessairement conçus pour être crédibles. La recherche a montré que même lorsque les gens reconnaissent que les déclarations sont fausses, la répétition et l'omniprésence du message continuent d'influencer l'opinion publique.

Il est intéressant de noter que le rapport original n'était pas du tout axé sur Donald Trump. En fait, il ne l'a jamais mentionné, mais a plutôt analysé la manière dont le gouvernement russe manipule l'information par le biais d'une propagande agressive.

Le b.a.-ba du fire hosing n'est pas simplement de mentir, c'est de mentir sans se soucier de la réalité ou de la cohérence. Le propagandiste ne se préoccupe pas de la cohérence, ce qui lui permet de modifier les récits en fonction des besoins tout en maintenant sa domination sur la façon dont les gens perçoivent les événements.

Selon Christopher Paul, chercheur à la RAND, le nettoyage au jet d'eau présente quatre caractéristiques : il utilise un volume élevé et de nombreux canaux, il est rapide et répétitif, il ne tient pas compte de la vérité objective et il ne s'engage pas à être cohérent.

Les deux premiers caractères sont normaux pour la propagande. Des études psychologiques confirment que lorsque les gens entendent un mensonge de plusieurs sources ou l'entendent de manière répétée, ils sont plus susceptibles de le considérer comme crédible. La familiarité augmente l'idée de considérer quelque chose comme vrai.

Ce qui est particulièrement insidieux dans cette pratique, c'est qu'elle fonctionne sans qu'il soit nécessaire de respecter la réalité. Il ne s'agit pas seulement de mentir, mais plutôt de se comporter comme si la vérité était facultative et que les faits pouvaient être remplacés pour des raisons de commodité ou de nécessité politique.

Les propagandistes qui utilisent la méthode du fire hosing peuvent se contredire sans perdre leur soutien. Le mensonge d'aujourd'hui peut être renversé demain, et les deux peuvent servir le même objectif : créer la confusion, affirmer le contrôle et épuiser la capacité de l'auditeur à discerner la vérité.

En 2014, les troupes russes sont entrées en Ukraine et des vidéos ont fait surface montrant des soldats portant des uniformes verts sans insignes. Bien que ces vidéos aient été diffusées dans le monde entier, Vladimir Poutine a affirmé qu'il ne s'agissait pas de soldats russes. Ce démenti, bien que manifestement faux, était un jeu stratégique pour contrôler le récit.

Des semaines plus tard, Poutine a admis avec désinvolture que des troupes russes étaient bel et bien présentes. Il n'a pas présenté d'excuses et n'a pas rectifié le tir. Il s'est contenté de relayer une nouvelle version des événements et de la présenter avec assurance, comme si le mensonge précédent n'avait plus aucune importance.

La stratégie politique traditionnelle considère que la crédibilité est importante et qu'un bon mensonge doit sembler plausible. Le fire hosing rejette cette idée et prouve que les mensonges audacieux et transparents peuvent être des outils efficaces lorsqu'ils sont utilisés pour dominer plutôt que pour persuader.

Dans la vie quotidienne, nous mentons pour éviter d'être blâmés, et non pour nier des faits évidents. Mais la technique du fire hosing renverse la situation. Ses mensonges sont souvent incroyablement invraisemblables et défient les autres de les dénoncer et de participer ainsi au renforcement du pouvoir du menteur.

Les experts ont clairement indiqué que les stratèges russes ne se soucient pas d'être mis en doute. À leurs yeux, le fait d'être reconnu comme malhonnête n'a pas vraiment d'importance ; l'essentiel est de déstabiliser la réalité partagée et de forcer un engagement constant en faveur du récit qu'ils ont chois

Lorsque Donald Trump a entamé sa première campagne présidentielle en 2016, les observateurs ont rapidement remarqué que son style de communication ressemblait à du fire hosing. Il utilisait des mensonges fréquents et éhontés sur toutes les plateformes, et ils étaient répétés avec intensité et sans souci de cohérence ou de base factuelle.

La journaliste russo-américaine Masha Gessen note que si Trump et Poutine diffèrent sur le plan stylistique, leurs méthodes pour créer un chaos informationnel sont étonnamment similaires : tous deux inondent l'espace de faussetés qui ne peuvent être réfutées à dessein.

Selon Gessen, le but n'est pas de convaincre les gens que le mensonge est vrai. Il s'agit de montrer que l'orateur peut mentir en toute impunité et de remettre en question le concept même d'une réalité partagée et ancrée dans la réalité, à laquelle on ne peut déroger.

Lorsqu'un dirigeant ment à propos d'une chose qui est clairement visible (comme Trump qui nie s'être moqué d'un journaliste handicapé), il affirme sa domination. Le mensonge devient une démonstration de force, défiant les autres de contester ce que tout le monde a vu de ses propres yeux

Chaque déclaration scandaleuse attire l'attention. Même lorsqu'elle est réfutée, le public est entraîné dans la conversation. Cet engagement constant renforce la position de l'orateur dans le débat, ainsi que son contrôle sur les sujets abordés. C'est un cycle répétitif.

Le fire hosing exploite l'impudeur et la contradiction comme des atouts. Dire quelque chose d'absurde de façon répétée (et refuser de revenir en arrière) met les autres au défi d'accepter le mensonge ou de dépenser de l'énergie sans fin pour essayer de le corriger.

Si la correction des mensonges peut sembler noble, elle relève souvent de la technique du fire hosing. En s'attaquant à des mensonges flagrants, les vérificateurs de faits légitiment l'idée que le mensonge mérite un débat sérieux.

Les mensonges répétés transforment des faits concrets en champs de bataille politique. Ce qui était clair et simple devient trouble, litigieux et émotionnellement épuisant, et donne le sentiment que toute information n'est qu'une autre facette d'une argumentation épuisante.

De nombreux experts ont souligné qu'à chaque fois qu'il est demandé à Trump de justifier des faits, il ne s'excuse pas et ne clarifie pas la situation ; il attaque. Il accuse les médias et prétend qu'ils sont partiaux. Cela renforce encore l'état d'esprit "nous contre eux", ingrédient essentiel du fire hosing.

Le but ultime du fire hosing est de lasser les gens de mener la lutte pour la vérité. Face à une telle quantité de désinformation, les gens renoncent à suivre le mouvement ou deviennent trop confus pour se préoccuper de ce qui est réel.

Le fire hosing est une tactique incroyablement dangereuse, car elle n'essaie pas de remplacer la vérité par des mensonges, mais de détruire complètement le pouvoir de la vérité. Elle réduit les faits à des opinions et les opinions à des outils d'influence.

Dans ce climat, la vérité devient "la version de quelqu'un" plutôt qu'un point fixe. Les "faits alternatifs" et les "différentes façons de voir les choses" deviennent des justifications courantes pour ignorer les preuves et adopter la version qui convient le mieux à sa tribu.

Même les professionnels des médias tombent dans ce piège. Les débats sur les faits deviennent des débats sur les sentiments ou les interprétations. Mais cela permet aux mensonges de persister en les recadrant comme des points de vue alternatifs valables qui méritent le même temps et le même respect.

Dans le monde du fire hosing, il n'y a pas de guerre entre les menteurs et les diseurs de vérité, mais seulement entre les camps. Celui qui détient le plus de pouvoir détermine ce qui est réel, ce qui signifie que la vérité n'est pas une découverte ou quelque chose d'objectif, mais plutôt une position que chacun peut gagner et défendre.