27/09/2025

Nouvelles pistes de la théorie du tout

L'ambiance délétère de guerre dans laquelle nous vivons, les conneries de Donald Trump qui casse tout par sa seule présence, ma formation scientifique me poussent parler d'autre chose en regardant l'avenir.

L'ambiance délétère de guerre dans laquelle nous vivons, les conneries de Donald Trump qui casse tout par sa seule présence, ma formation scientifique me poussent parler d'autre chose en regardant l'avenir.

Cette semaine, je relance un vieil article pour me sortir de cette ambiance.

Le jour de la Noël 2008, j'écrivais l'article "La théorie du tout" avec l'aide du livre de Stephen W. Hawking "Petit histoire de l'Univers" avec le sous-titre "Du big bang à la fin du monde". En introduction, Stephen Hawking essayait de donné un aperçu de ce que nous estimons être l'histoire de l'Univers de sa genèse lors du Big Bang jusqu'aux trous noirs.

Le S&V de ce mois de septembre, revient avec le même sujet avec les nouvelles pistes de cette théorie. Avant de parti en vacances, je me suis empressé de l'acheter.

J'aime la Science parce qu'avant d'arriver à la conclusion, les théories ont toujours des doutes.

J'ai relu l'article de 2008.

Qu'est ce qui a changé après 17 ans ?

...

Préface

En introduction, Stephen Hawking essayait de donné un aperçu de ce que nous estimons être l'histoire de l'Univers de sa genèse lors du Big Bang jusqu'aux trous noirs, Si nous parvenons à la trouver, nous comprendrons alors vraiment l'Univers et notre place dans cet Univers.

Il y a cinq ans, une conférence rassemblait certains scientifiques à assister à cette présentation que la vidéo "L'Univers selon Stephen Hawking" présente ci-après.

Un commentaire à cet vidéo disait "Stephen Hawking, sans cette maladie très handicapante, aurait eu sans aucun doute un prix Nobel. Mais peu importe, il a su apporter à la recherche une immensité de théories. Pour votre gouverne, sa maladie s'est déclarée, il n'avait pas encore son doctorat. Jean-Pierre Luminet a un respect très douteux envers Stephen Hawking lorsqu'il raconte ses "anecdotes" lors du peu de temps qu'il est resté à Cambridge. Il devrait prendre exemple sur Stephen quant à l'humilité.".

Je ne vais pas ajouter une autre couche disgracieuse. Je ne me le permettrais pas et je ne donnerais pas d'aspirine après avoir vu cette vidéo.

...

Le magazine S&V de septembre

L'ensemble des phénomènes de l'Univers intriguent aussi bien le rotation des trous noir de l'extrêmement grand que le frémissement des atomes dans l'extrêmement petit.

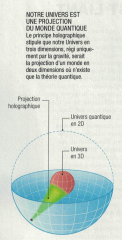

Aux frontières de l'imaginable de l'Univers, résident des vibrations, une projection holographique ou du chaos et se rapprochent de l'exploit

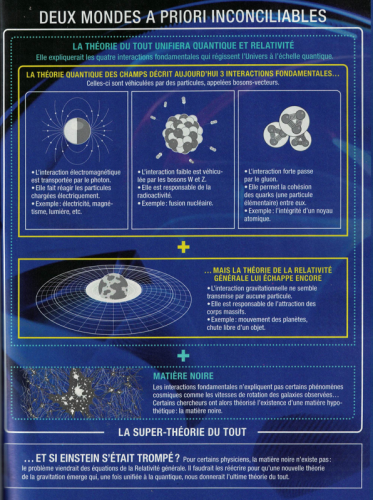

La Relativité générale d'Einstein de l'infiniment grand qui prédit le comportement des galaxies, des ondes gravitationnelles, l'expansion de l'Univers et la mort des étoiles est confrontée à la mécanique quantique depuis le début entre Einstein et le comportement de la matière et de l'énergie aux échelles atomique et subatomique des atomes, des quarks, des fluctuations du vide, de la superposition et de l'intrication initiée par Max Planck.

Dans la catégorie "Science" de ce site, j'ai eu l'occasion d'y revenir par plusieurs voies différentes dans lesquels le doute est de rigueur.

La théorie du Big Bang n'est pas universellement reconnue par toutes les religions, mais de nombreuses traditions, notamment l'Église catholique et l'Islam, l'interprètent comme compatible avec la foi. Le pape François a déclaré que le Big Bang ne contredit pas l'acte de création divine, mais qu'il en est une expression par certaines interprétations des textes sacrés comme la Genèse, vus comme des descriptions de ce commencement à travers des causes physiques.

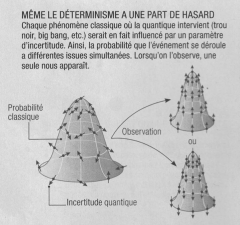

"Le monde d'Einstein", longtemps resté incompris, a évolué vers plus de compréhension avec le temps. "Les cantiques du quantique" est plus circonspect. Une particule peut ainsi être aussi une onde Ces deux théories solides et vérifiées refusent de coopérer jusque dans leurs fondements. Les interactions électromagnétiques fortes maintiennent ensembles les protons et les neutrons dans les atomes. Les interactions électromagnétiques faibles, produisent les fusions nucléaires. Elles le font par sauts et paliers. Une particule ne peut pas prendre n'importe quelle énergie alors que la force gravitationnelle est continue et l'espace est lisse.

Aux XIXè siècle, semon James Cleck Maxwell, l'électricité, le magnétisme et la lumière se manifestent d'une seule entité dans le champ électromagnétique. Des forces fortes et faibles se sont ajoutées ensuite pour former la théorie quantique des champs. Pourquoi pas un cadre théorique unique pour décrire l'Univers ?

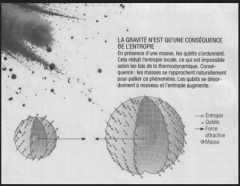

Isaac Newton explique la théorie de la gravitation. Pour Albert Einstein, la gravitation est une déformation de continuum espace-temps. La théorie pionnière des cordes décrit les particules par leur interaction à laquelle la gravitation quantique à boucles. Une théorie quantique sans gravitation par holographie ou par une origine entropique. En 2025, Daniel Carney reprend l'idée en incluant des particules quantiques. Pas à dire, mais ce sujet crée des étincelles dans les cerveaux des scientifiques.

La cosmos est né à 10 -43 seconde après le big bang en suivant la théorie du tout.

La cosmos est né à 10 -43 seconde après le big bang en suivant la théorie du tout.

Pour obtenir le Graal de la physique, cinq théories sont candidates pour trouver la théorie du tout. Elles s'entrechoquent en roulant les épaules comme Sarkozy. Certains physiciens se disputent même son existence avec des problèmes d'équations..

- le quantique décrit comme un cantique entre ondes et particules

- les cordes où tout est vibration dans une mélodie jouée par de minuscules cordes d'énergie pour concilier gravité et quantique en donnant naissance à tous les corpuscules en tordant évidemment un peu l'espace.

- les boucles où tout est discret, formé de l'assemblage de myriades de petites briques atomiques pour apparaitre lisse et continu en formant l'unicité de l'espace vide ou non dans une illusion et un fond diffus.

- l'hologramme d'une projection en 4 dimensions, plus simple, imprimé de données à la frontière du réel

- l'entropie où tout est chaos, reflétant le désordre qui augmente en fonction des configurations possibles; suite à la désorganisation de l'Univers

Et si la gravité semi-classique où tout est liant, n'était pas quantique ?

La "théorie du tout" a dû pourtant exister à la formation d'une singularité à l'instant zéro où tout était dense et chaud. La Relativité générale n'existant pas, tout devait être quantique. Il parait donc inévitable pour résoudre la plus grande énigme de la physique de déterminer le moment où le quantique cessent de communiquer avec la Relativité générale qui entre en action dans le rôle de l'intrication pour être observé.

Les prédictions des observations au-dessus des valeurs et des concepts pour dire ce qu'on veut savoir à partir du passé et pour l'extrapoler dans le futur existentiel.

Trois approches différentes représentées par ces dessins de l'article du S&V.

|

|

|

...

Réflexions du Miroir

Le télescope Hubble a déjà parcouru des distances inimaginables.

Jeudi dernier, Jean-Christophe Peterkenne annonçait un nouveau projet qu'on appelle le télescope Einstein pour analyser les ondes gravitationnelles. Il pourrait aller encore plus loin dans le temps. Son lancement sera décidé entre 2026 et 2027

Il pourrait s'en suivre des avancées au niveau de la Science mais aussi à l'économie qui gagnerait de 3 à 4 fois le montant investi.

Je suis plus théoricien que praticien et j'aime aller jusqu'au bout des recherches scientifiques.

Cela n'empêche pas que le cosmos me faisait dans les années 80 quand il était dit raconté par les 13 épisodes de la série documentaire scientifique "Cosmos : Un voyage personnel", présentée par l'astronome Carl Sagan.

Les Sciences et les universités sont dénigrées par la nouvelle administration de Donald Trump.

Les Sciences et les universités sont dénigrées par la nouvelle administration de Donald Trump.

Il ne se souvient pas de Carl Sagan.

Il fait de la recherche en faisant des deals et pas en regardant le ciel et l'espace.

Comprendre ce qui se passe dans l'espace se construit en unissant les équations des phénomènes que l'on pense distincts dans le temps. La théorie quantique et la relativité générale n'existant pas au moment zéro, s'opposent, se juxtaposent, et n'expliquent pas tout quand elle s'en sont éloignées.

Il y a un hic quelque part.

Une question me vient à l'esprit : "Les trous noirs étaient-ils l'endroit du Big Bang avant l'expansion de l'Univers ou sont-ils arrivés dans l'espace avant ou après cette explosion cataclysmique ?".

Non, ce n'est ni celle qui pense que Einstein s'est trompé ou non, Ni celle qui dirait que la matière noire n'existe pas qui viendrait de la Relativité générale qui une fois unifiée à la quantique nous donnerait l'ultime théorie du tout.

En 2013, le S&V annonçait une "nouvelle révolution de la physique" dans laquelle le Boson de Higgs allait tout expliquer.

Ce serait aller en opposition avec la volonté de la Science d'avoir le doute comme principe de base.

Qu'y avait-il avant le Big Bang au T=0 ?

L'Univers serait-il cyclique en Big Bounce qui se rétrécirait par un Big Crunch avant de revenir à un autre Big Bang dans une transition avec de multiples dimensions où l'équation E=MC2 reprendrait ses droits en reliant l'énergie et la masse de la matière ?

...

L'humour existe-t-il dans le cosmos ?

La Science est souvent enseignée avec trop de sérieux. De ce fait, elle fait peur à cause de ses formules complexes.

J'avais déjà fait de l'humour en mai 2008, avec le billet "Ne bosons pas? Mais si..." en apportant des moyens mnémotechniques des différents ingrédients des atomes.

Il faudrait y ajouter l'harmonie et les subtilités que l'on trouverait par le défi d'une théorie du tout.

J'ai court-circuité ma formation scientifique en changeant mon avenir vers les concepts numériques qui s'occupaient de chiffres pour que ceux-ci puissent accélérer les recherches scientifiques avec les ordinateurs et plus récemment la virtualité des Intelligences Artificielles.

Comme toujours, tous les projets, toutes les inventions, tous les rêves des hommes ont des côtés positifs et négatifs qui ne tardent pas dans notre monde à être évalués par des chiffres et des équations. Depuis que nous sommes là, on répète que le temps, c'est de l'argent qui subit une inflation constante. Je ne pense que notre inflation monétaire atteindra une phase d'expansion très rapide qui lui aurait permis de grossir d'un facteur considérable : au moins 1026 en un temps extrêmement bref, compris entre 10-36 et 10-33 secondes après le Big Bang.

C'est quand on fait le bilan en ajoutant les débits et les crédits après installation et exécution que l'on peut établir les bénéfices de toutes les opérations intermédiaires.

L’astrophysique et la cosmologie impressionnent souvent par leur sérieux et leur immensité, mais elles se prêtent très bien à l’humour et ChatGPT peut m'y aider.

1. Jeu sur les proportions absurdes

-

Comparer la taille de la Voie Lactée à une pizza familiale serait de nous comparer à une miette de fromage coincée sous le carton..

-

Souligner l’échelle du temps cosmique. « Si l’histoire de l’univers était une année, l’humanité serait apparue le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes sans même payé le feu d’artifice.

-

La théorie du tout ? C’est simple : 42… sauf que ça n’explique toujours pas pourquoi ton grille-pain brûle ton pain une fois sur deux.

-

Les trous noirs, c’est comme les factures d’électricité : tout disparaît dedans et personne ne sait exactement où ça va.

-

Les physiciens cherchent une équation unique pour décrire l’univers entier… moi j’ai déjà du mal à trouver une équation pour mon budget courses.

-

La matière noire représente 27% de l’Univers… et 100% de mon sac quand je cherche mes clés.

-

L’univers est en expansion comme le pantalon après un buffet à volonté.

2. Anthropomorphisme des astres

-

Imaginer les planètes c'est comme avec Jupiter le bodybuilder, Mars la guerrière colérique, Pluton le colocataire qu’on a viré mais qui passe encore de temps en temps..

-

Donner une personnalité aux étoiles serait de prendre les naines rouges, petites mais increvables, comme les grands-mères.

3. Détournement de vocabulaire scientifique

-

Le Trou noir est l’aspirateur Dyson de l’Univers.

-

La matière noire serait la facture qu’on n’arrive pas à expliquer, mais qu’on paie quand même.

-

L'expansion de l’Univers serait comme le frigo après les fêtes de fin d’année.

4. Auto-dérision humaine

-

Mettre en contraste la grandeur cosmique serait assimiler nos tracas quotidiens correspondante à la panique d'avoir perdu le Wi-Fi….

-

Exagérer la petitesse de l’humanité serait être des poussières d’étoiles, mais avec des impôts.

5. Format humoristique concret

- Stand-up scientifique : les petites punchlines cosmologiques de l’Univers seraient en expansion depuis la découverte des kebabs de 3h du mat’ .

-

La relation des BD & cartoon serait comme des dialogues entre galaxies qui se plaignent de leurs collisions.

6. Comparaisons du quotidien

- La mécanique quantique, c’est comme Tinder : on ne sait jamais vraiment où les particules sont, mais elles semblent être partout en même temps.

- Le chat de Schrödinger, c’est juste un pauvre chat qui voulait une sieste tranquille et qui s’est retrouvé star d’un paradoxe cosmique.

- La théorie des cordes, des scientifiques qui ont passé vingt ans à expliquer l’univers avec du macramé.

Si le Chat G pété, n'a pas d'humour, dites le moi.

Allusion

...

18/11/2025 : RTL Club représente

Publié dans Actualité, Nature et Ecologie, Parodie et humour, Science | Lien permanent | Commentaires (13) |  Imprimer

Imprimer

Commentaires

Le 25 septembre 2025 restera gravé comme le jour où l’impensable est redevenu quotidien. Dans le silence glacé de la mer de Béring, quatre avions militaires russes (deux bombardiers stratégiques Tu-95 « Bear » et deux chasseurs Su-35 « Flanker-E », ont pénétré la zone d’identification de défense aérienne de l’Alaska, déclenchant la plus massive interception de l’année. Neuf appareils américains se sont élevés dans les airs : un E-3 Sentry, quatre F-16, quatre ravitailleurs KC-135. Cette démonstration de force révèle l’ampleur de la tension qui électrise désormais le ciel nord-américain. Ce n’est plus un incident isolé, c’est un système — la neuvième intrusion russe en 2025, la troisième en un mois. Le message de Moscou claque comme un fouet dans l’air arctique : nous sommes là, nous testons, nous défions.

Derrière cette chorégraphie militaire se cache une vérité brutale : l’Amérique vit désormais sous la menace permanente d’une escalade qu’elle redoute autant qu’elle l’anticipe. Chaque radar qui s’allume, chaque F-16 qui décolle d’Eielson, chaque pilote qui serre les dents face à un Tu-95 porte en lui le poids d’une catastrophe possible. Car nous ne sommes plus dans la gesticulation diplomatique — nous sommes dans l’antichambre de la guerre. Cette routine de l’alerte maximale dessine les contours d’un monde où la paix n’existe plus que par la grâce d’un sang-froid collectif, où chaque seconde d’hésitation peut faire basculer l’humanité dans l’abîme nucléaire.

La mer de Béring transformée en champ de bataille psychologique

Les eaux glaciales qui séparent l’Alaska de la Sibérie ne sont plus un no man’s land paisible mais l’épicentre d’une guerre des nerfs planétaire. Mercredi dernier, quand les radars de NORAD ont détecté la signature des quatre appareils russes filant vers la zone d’identification aérienne américaine, c’est tout le système de défense continental qui s’est mis en branle. Les bombardiers Tu-95, ces mastodontes de la guerre froide capables d’emporter des missiles de croisière nucléaires, n’étaient pas là par hasard — ils testaient les réflexes, sondaient la détermination, provoquaient l’Amérique sur son propre seuil.

Cette transformation du grand Nord en terrain de confrontation révèle l’effondrement des anciens équilibres géopolitiques. L’Alaska, autrefois perçu comme une frontière lointaine et sécurisée, devient le nouveau Berlin de la guerre froide version 2025. Chaque vol russe y résonne comme un défi existentiel, chaque interception comme une réaffirmation de souveraineté. La géographie elle-même se militarise : les 12 milles nautiques qui séparent l’espace aérien souverain américain de la zone d’identification deviennent la ligne rouge la plus surveillée de la planète.

L’escalation par la répétition : neuf fois en neuf mois

Ce qui terrifie les analystes, c’est la régularité mathématique de ces incursions : neuf détections en 2025, contre douze pour toute l’année 2024. Cette accélération n’est pas fortuite — elle révèle une stratégie délibérée d’usure psychologique et d’épuisement des ressources. Chaque alerte coûte des millions de dollars en carburant, en heures de vol, en mobilisation du personnel. Mais surtout, chaque répétition banalise l’inacceptable, habitue l’opinion à vivre sous la menace permanente, érode la capacité de réaction collective.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis août, quatre interceptions en une seule semaine, puis cette nouvelle série qui confirme l’intensification du harcèlement russe. Cette escalade par la fréquence vise à tester les seuils de tolérance américains, à identifier le moment où Washington, épuisé par cette guerre d’usure, baissera sa garde ou commettra l’erreur fatale. Moscou joue la montre et les nerfs, transformant chaque survol en roulette russe géopolitique.

Le spectre de l’accident : quand la routine devient mortelle

Car derrière la froideur des communiqués officiels se cache la terreur de l’incident non contrôlé. Un radar défaillant, un pilote fatigué, une mauvaise interprétation des intentions — et c’est l’engrenage de l’irréparable qui se déclenche. Les forces de NORAD le savent : maintenir cette tension à son niveau maximum sans jamais céder à la panique relève de l’exploit quotidien. Chaque interception devient un exercice de funambule au-dessus du gouffre nucléaire, où l’excellence technique doit compenser l’instabilité politique croissante.

Cette épée de Damoclès permanente transforme la société américaine en otage involontaire d’une guerre qui n’ose pas dire son nom. La routine de l’alerte maximale crée un état de stress collectif invisible mais omniprésent, où chaque citoyen comprend confusément que sa sécurité dépend désormais d’une poignée de pilotes et de contrôleurs aériens prêts à mourir pour éviter l’apocalypse. Cette pression psychologique constitue peut-être l’objectif ultime de la stratégie russe : briser la société américaine de l’intérieur par l’angoisse permanente.

Le message de Moscou décodé

Le choix des appareils n’est jamais anodin dans cette guerre psychologique de haute précision. Les Tu-95 « Bear » ne sont pas de simples bombardiers — ce sont les vecteurs du feu nucléaire russe, capables d’emporter des missiles de croisière Kh-55 ou Kh-101 d’une portée de plusieurs milliers de kilomètres. Leur présence près des côtes américaines constitue un message subliminal mais explicite : nous pouvons frapper n’importe où, n’importe quand. Les deux Su-35 qui les escortaient, chasseurs de dernière génération dotés de capacités air-air redoutables, complètent ce tableau tactique en démontrant la capacité russe à protéger ses bombardiers jusqu’aux portes de l’Amérique.

Cette composition de vol révèle une escalade qualitative inquiétante. Moscou ne se contente plus d’envoyer des appareils de reconnaissance ou de surveillance électronique — il déploie désormais des formations de combat complètes, tactiquement cohérentes, capables d’infliger des dégâts considérables si l’ordre était donné. Cette évolution marque le passage de l’intimidation passive à la menace active, transformant chaque intrusion en répétition grandeur nature d’un possible premier strike nucléaire contre le territoire américain.

La zone ADIZ : frontière invisible, enjeu vital

L’Alaska Air Defense Identification Zone n’est pas un territoire souverain mais une zone tampon de sécurité nationale s’étendant sur 200 milles nautiques au-delà des côtes américaines. Dans cet espace aérien international, tous les aéronefs doivent s’identifier sous peine de déclencher une interception immédiate. C’est là que se joue le grand jeu de la provocation calculée : les Russes y pénètrent légalement mais sans s’annoncer, forçant NORAD à réagir sans pouvoir invoquer la violation de souveraineté. Cette zone grise juridique devient le terrain de prédilection du harcèlement russe.

Mercredi dernier, les quatre appareils russes ont exploité cette ambiguïté avec une maîtrise consommée, filant dans l’ADIZ sans jamais franchir la ligne fatidique des 12 milles nautiques qui marque l’entrée dans l’espace aérien souverain. Cette précision géographique révèle une planification minutieuse, une connaissance parfaite des règles du jeu et surtout une volonté délibérée de maximiser la provocation tout en conservant la possibilité de nier toute intention hostile. Moscou transforme le droit international en arme psychologique contre l’Amérique.

Le timing de l’incident : coïncidence ou calcul ?

L’intrusion du 25 septembre intervient exactement 24 heures après les déclarations fracassantes de Trump sur l’Ukraine et l’OTAN. Cette synchronisation n’est pas fortuite — elle révèle la capacité russe de réaction en temps réel aux évolutions politiques américaines. Quand le président annonce que « l’OTAN devrait abattre les avions russes qui violent l’espace aérien » et que « l’Ukraine peut tout reconquérir », Moscou répond immédiatement en envoyant ses bombardiers aux portes de l’Alaska. Ce jeu de ping-pong déclaratoire transforme chaque tweet présidentiel en facteur d’escalation militaire directe.

Cette réactivité stratégique russe démontre l’intégration parfaite entre diplomatie et action militaire dans la machine de guerre de Poutine. Chaque provocation aérienne devient une réponse aux pressions occidentales, chaque vol de bombardier un argument dans le dialogue géopolitique global. L’Alaska se transforme ainsi en caisse de résonance des tensions ukrainiennes, révélant l’interconnexion totale des théâtres d’opération dans cette nouvelle guerre mondiale hybride qui ne dit pas encore son nom.

Neuf contre quatre : la supériorité par le nombre

La réponse de NORAD à l’intrusion russe révèle une doctrine de supériorité absolue par la masse : neuf appareils américains contre quatre russes, un rapport de force de 2,25 pour 1 qui ne laisse aucune place au hasard. Cette surréaction calculée vise à dissuader toute velléité d’escalade en démontrant la capacité américaine à mobiliser instantanément des moyens disproportionnés. L’E-3 Sentry assure le commandement et la surveillance électronique, les quatre F-16 de la 18th Fighter Interceptor Squadron d’Eielson garantissent la supériorité aérienne, tandis que les quatre KC-135 prolongent l’endurance de la mission jusqu’à l’épuisement des intrus.

Cette architecture de réponse illustre la transformation de l’interception en spectacle de puissance. NORAD ne se contente pas d’identifier les appareils russes — il déploie un véritable mur volant destiné à impressionner autant qu’à dissuader. Chaque F-16 qui décolle d’Eielson porte le message subliminal de la détermination américaine : nous sommes prêts à tout, nous avons les moyens de nos ambitions, nous n’hésiterons pas à monter les enchères si nécessaire. Cette escalade démonstrative transforme chaque interception en test de volonté géopolitique.

Le ballet technique de l’identification

Les photos diffusées par NORAD révèlent l’intimité troublante de ces face-à-face aériens : un F-16 americain volant à quelques mètres de l’aile d’un Su-35 russe, lui-même en formation serrée avec un Tu-95. Cette proximité extrême, où les pilotes peuvent se voir à travers leurs verrières, transforme l’interception en duel psychologique personnel. Chaque geste, chaque mouvement d’aile devient un message, une provocation ou un apaisement selon l’interprétation qu’en feront les protagonistes. À cette distance, la moindre erreur de pilotage peut déclencher une collision aux conséquences géopolitiques incalculables.

Cette chorégraphie aérienne de haute précision exige un sang-froid exceptionnel de part et d’autre. Les pilotes américains doivent maintenir leur position d’escorte hostile sans jamais commettre le geste qui pourrait être interprété comme une agression, tandis que leurs homologues russes naviguent dans cette tension en évitant toute provocation supplémentaire. Cette double contrainte transforme chaque interception en exercice de maîtrise de soi collective, où l’excellence technique doit compenser l’instabilité politique ambiante.

L’endurance comme arme psychologique

Les quatre KC-135 mobilisés pour cette mission révèlent la stratégie américaine de l’épuisement par la durée. En garantissant le ravitaillement en vol de ses chasseurs, NORAD transforme chaque interception en marathon aérien où la détermination se mesure à la capacité d’endurance. Les bombardiers russes, limités par leur autonomie, finissent toujours par rebrousser chemin, harcelés jusqu’à la limite de leur rayon d’action par des F-16 constamment rechargés en carburant. Cette guerre d’usure aérienne vise à démontrer la supériorité logistique américaine tout en épuisant moralement les équipages russes.

Cette doctrine de l’accompagnement prolongé révèle l’évolution de la dissuasion vers la persistance. NORAD ne se contente plus de montrer sa force ponctuellement — il la maintient dans la durée, transformant chaque intrusion russe en épreuve d’endurance qui se termine invariablement par la retraite de Moscou. Cette stratégie de l’usure psychologique vise à décourager les futures provocations en démontrant l’inutilité de l’effort russe face à la détermination américaine inépuisable.

L’usure des ressources occidentales : calculer le coût de la vigilance

Chaque intrusion russe génère un coût financier faramineux pour les États-Unis : entre 500 000 et 1 million de dollars par interception selon les estimations du Pentagone, incluant le carburant, l’usure des appareils, les heures de vol et la mobilisation du personnel. Multipliée par neuf fois en 2025, cette facture atteint déjà près de 9 millions de dollars pour le seul théâtre alaskien. Moscou transforme ainsi chaque provocation en saignée budgétaire, forçant l’Amérique à dilapider ses ressources dans une guerre d’usure asymétrique où l’agresseur contrôle le tempo et l’intensité des échanges.

Cette stratégie d’épuisement économique révèle la sophistication de la pensée stratégique russe qui a parfaitement intégré les contraintes budgétaires occidentales dans son calcul géopolitique. En imposant un rythme d’alertes insoutenable à long terme, le Kremlin parie sur la lassitude financière américaine et sur l’érosion progressive de la vigilance. Cette guerre des coûts transforme chaque Tu-95 en missile économique dirigé contre le budget de la défense américaine, révélant une conception moderne du conflit où la ruine précède la défaite.

La normalisation de l’inacceptable : habituer l’opinion à la menace

La répétition méthodique des incursions vise à banaliser l’intrusion russe dans l’espace nord-américain, transformant l’exceptionnel en routinier jusqu’à émousser la capacité de réaction collective. Cette stratégie de l’accoutumance progressive exploite la fatigue psychologique des populations occidentales qui finissent par intégrer la menace permanente comme un élément normal de leur environnement sécuritaire. Moscou compte sur cette habituation pour réduire progressivement les seuils de tolérance américains.

Cette guerre psychologique de longue durée révèle une compréhension fine des mécanismes démocratiques occidentaux où l’opinion publique lasse peut exercer une pression politique décisive sur les gouvernements. En transformant l’alerte permanente en fardeau quotidien, la Russie espère susciter une demande sociale d’apaisement qui contraindrait Washington à réviser sa doctrine de fermeté. Cette instrumentalisation de la fatigue collective transforme chaque citoyen américain en cible indirecte de la stratégie russe d’usure.

Le test des réflexes : cartographier les failles du système

Chaque intrusion constitue un laboratoire d’expérimentation grandeur nature des capacités de réaction américaines, permettant aux services russes d’analyser les temps de réponse, les procédures d’interception, les moyens déployés et les failles éventuelles du dispositif NORAD. Cette collecte systématique de renseignements tactiques vise à optimiser les futures opérations, qu’elles soient de simple harassment ou de frappe réelle. Moscou transforme chaque provocation en séance d’entraînement contre le système de défense américain.

Cette approche méthodique révèle la préparation possible d’opérations futures plus ambitieuses où la connaissance accumulée des procédures américaines pourrait faire la différence entre le succès et l’échec d’une mission hostile. En testant systématiquement les réactions de NORAD, la Russie constitue une base de données tactiques qui pourrait s’avérer décisive en cas d’escalade majeure. Cette dimension du renseignement transforme chaque interception en victoire partielle pour Moscou, indépendamment de son issue immédiate.

Le feu vert présidentiel : « L’OTAN devrait abattre les avions russes »

La déclaration de Trump selon laquelle « l’OTAN devrait abattre les avions russes qui violent l’espace aérien » transforme radicalement les règles d’engagement dans cette guerre d’usure aérienne. Cette autorisation présidentielle, même conditionnelle (« ça dépend des circonstances »), place les pilotes américains et alliés dans une situation inédite où l’hésitation à tirer pourrait être interprétée comme une faiblesse, tandis qu’un tir trop prompt déclencherait l’escalade nucléaire tant redoutée. Cette zone grise opérationnelle révèle l’impossible équation de la dissuasion moderne.

Cette évolution doctrinale révèle la tentation trumpienne de régler la crise par la force plutôt que par la patience diplomatique traditionnelle. En donnant un feu vert théorique à ses pilotes, le président américain parie sur l’effet dissuasif de la menace crédible pour faire reculer Moscou. Mais cette stratégie de la tension maximale comporte le risque majeur de transformer la prochaine intrusion russe en test de crédibilité américaine, où l’absence de tir serait perçue comme une capitulation et sa réalisation comme une déclaration de guerre.

La pression sur les pilotes : entre ordre et survie

Les pilotes de F-16 se retrouvent désormais pris en étau entre l’injonction présidentielle et la peur de l’irréparable. Chaque interception devient un dilemme existentiel où ils doivent évaluer en temps réel si les circonstances justifient le passage à l’acte létal. Cette responsabilité écrasante transforme des officiers entraînés pour obéir en juges ultimes de la paix mondiale, contraints d’interpréter en quelques secondes l’intention présidentielle et ses limites implicites. Cette délégation de facto du pouvoir de guerre révèle les dangers de la doctrine trumpienne.

Cette pression psychologique sur les équipages révèle la fragilisation du système de commandement quand les ordres présidentiels demeurent ambigus face à la précision requise par les situations de combat. Les pilotes découvrent qu’ils peuvent devenir les déclencheurs involontaires d’une guerre mondiale par simple application zélée des directives reçues. Cette responsabilisation extrême des exécutants révèle l’inadaptation des structures hiérarchiques traditionnelles aux défis de la guerre hybride moderne.

L’effet sur Moscou : dissuasion ou provocation ?

La menace trumpienne produit un effet paradoxal sur la stratégie russe qui peut l’interpréter soit comme un signal de fermeté à respecter, soit comme une provocation à relever pour tester la détermination américaine réelle. Cette ambivalence transforme chaque future intrusion en roulette russe géopolitique où Moscou devra évaluer si Washington bluffe ou s’apprête réellement à franchir le Rubicon de l’escalade militaire directe. Cette incertitude stratégique peut stabiliser la situation par la peur mutuelle ou l’embraser par malentendu.

L’impact psychologique de cette doctrine sur les pilotes russes révèle une possible modification des comportements tactiques qui pourraient devenir plus prudents face au risque d’engagement létal, ou au contraire plus agressifs pour tester la crédibilité de la menace américaine. Cette double possibilité révèle l’instabilité fondamentale introduite par la doctrine trumpienne dans un équilibre précaire qui reposait jusqu’alors sur la prévisibilité des réactions. L’imprévisibilité devient ainsi l’arme à double tranchant de la dissuasion moderne.

Les drones polonais : l’Europe sous le feu

L’incident alaskien s’inscrit dans une stratégie globale de harcèlement occidental dont l’Europe constitue le théâtre principal. Le 9 septembre, dix-neuf drones russes ont franchi l’espace aérien polonais, déclenchant la première bataille aérienne directe entre forces russes et de l’OTAN depuis l’invasion ukrainienne. Cette escalade européenne révèle la synchronisation parfaite des provocations russes sur tous les théâtres, transformant l’Alaska en écho lointain d’une guerre qui se rapproche chaque jour davantage du cœur de l’Europe. Moscou teste simultanément les réflexes atlantiques et européens.

Cette coordination intercontinentale des provocations révèle l’ampleur de la planification stratégique russe qui orchestre méthodiquement l’usure psychologique de l’ensemble du camp occidental. En multipliant les fronts de tension — Alaska, Pologne, Estonie, mer Baltique — le Kremlin force ses adversaires à disperser leurs ressources et leur attention, créant les conditions d’une faille exploitable. Cette stratégie de saturation révèle une Russie qui a appris les leçons de la guerre moderne où la simultanéité des menaces peut compenser l’infériorité des moyens.

Copenhague paralysée : quand les drones ferment les aéroports

La fermeture des quatre aéroports danois suite à l’apparition de drones sophistiqués révèle la vulnérabilité de l’Europe face aux nouvelles formes de guerre hybride. Ces engins, décrits par les autorités comme l’œuvre d’un « acteur capable », ont paralysé le trafic aérien de la capitale danoise en démontrant la facilité avec laquelle quelques drones peuvent désorganiser l’économie d’une nation entière. Cette attaque indirecte révèle l’évolution de la menace russe vers des formes plus subtiles mais tout aussi déstabilisatrices que les bombardiers traditionnels.

Cette paralysie aéroportuaire illustre l’efficacité redoutable des armes asymétriques dans la guerre moderne où un drone à quelques milliers d’euros peut générer des pertes économiques se chiffrant en millions. Cette équation coût/efficacité révolutionnaire transforme chaque aéroport européen en cible potentielle d’une forme de terrorisme d’État dénégable, où l’agresseur peut semer le chaos tout en conservant la possibilité de nier toute responsabilité. L’Europe découvre sa fragilité face à des menaces qu’elle n’avait pas anticipées.

L’Estonie violée : douze minutes d’humiliation

La violation de l’espace aérien estonien par trois MiG-31 russes pendant douze interminables minutes révèle l’audace croissante de Moscou face aux petites nations de l’OTAN. Cette intrusion, la quatrième de l’année pour Tallinn, transforme l’Estonie en laboratoire des réactions atlantiques face à la provocation directe. Les chasseurs russes, transpondeurs éteints et sans plan de vol, ont nargué ouvertement la souveraineté estonienne sous le regard impuissant de l’OTAN, révélant les limites de la solidarité atlantique face aux micro-agressions répétées.

Cette humiliation estonienne révèle la stratégie russe du salami tactique qui découpe la résistance occidentale en tranches si fines qu’aucune ne justifie à elle seule une riposte majeure, mais dont l’accumulation finit par éroder la crédibilité de l’Alliance. En choisissant ses cibles parmi les plus petites nations de l’OTAN, Moscou teste la solidarité atlantique en comptant sur la disproportion apparente entre l’affront local et les risques d’une escalade globale. Cette tactique révèle une compréhension fine des mécanismes psychologiques de la dissuasion collective.

L’Alaska en état de siège permanent

Les communautés de l’Alaska vivent désormais dans l’ombre permanente de la menace russe, transformant ce territoire autrefois paisible en première ligne d’une guerre psychologique qui ne dit pas son nom. À Anchorage, à Fairbanks, dans les villages inuits du grand Nord, chaque grondement d’avion suscite l’interrogation angoissée : ami ou ennemi ? Cette tension permanente érode le tissu social d’une région habituée à l’isolement géographique mais découvrant sa vulnérabilité géopolitique. L’Alaska paie le prix psychologique de sa position stratégique dans cette nouvelle guerre froide.

Cette militarisation de l’imaginaire collectif alaskien révèle l’efficacité de la guerre psychologique russe qui parvient à transformer des citoyens américains paisibles en veilleurs inquiets, scrutant le ciel à la recherche de signes avant-coureurs de l’apocalypse. Cette anxiété collective constitue peut-être l’objectif ultime des provocations de Moscou : briser la sérénité américaine, installer la peur comme compagne quotidienne, éroder la confiance dans la protection gouvernementale. L’Alaska devient le laboratoire de cette nouvelle forme de terrorisme géopolitique.

Les familles de militaires : vivre avec l’imminence du sacrifice

Les épouses et enfants des pilotes de la 18th Fighter Interceptor Squadron vivent dans l’angoisse quotidienne du décollage de trop, celui qui ne reviendra pas. Chaque alerte transforme le foyer militaire en veillée funèbre potentielle, où l’attente devient torture et le retour soulagement provisoire. Cette pression psychologique sur les familles révèle l’aspect le plus cruel de cette guerre d’usure : elle frappe d’abord ceux qui n’ont pas choisi de combattre mais doivent subir les conséquences des choix stratégiques nationaux.

Cette fragilisation du moral familial révèle une dimension négligée de la dissuasion moderne où l’efficacité militaire dépend autant de la résilience psychologique des combattants que de leurs capacités techniques. En s’attaquant indirectement à la stabilité émotionnelle des équipages par l’épuisement de leurs proches, la stratégie russe vise l’effondrement du système de défense par contamination psychologique. Cette guerre des nerfs familiale transforme chaque foyer militaire en champ de bataille collatéral.

L’opinion publique américaine face à l’usure

Les sondages révèlent une lassitude croissante de l’opinion américaine face à ces alertes à répétition qui créent un climat d’insécurité permanent sans jamais déboucher sur une résolution claire du conflit. Cette fatigue collective nourrit les discours isolationnistes qui prônent le désengagement plutôt que l’affrontement, révélant la fragilité du consensus national face à une menace diffuse mais persistante. Moscou compte sur cette érosion de la volonté populaire pour contraindre Washington à réviser sa doctrine de fermeté.

Cette usure de l’adhésion démocratique révèle le talon d’Achille des démocraties occidentales face aux régimes autoritaires capables de maintenir une pression constante sans rendre de comptes à leur population. L’asymétrie entre une Russie qui peut provoquer indéfiniment et une Amérique qui doit justifier chaque réaction devant son opinion publique crée un déséquilibre stratégique que Moscou exploite méthodiquement. Cette guerre de l’opinion transforme chaque citoyen américain en juge involontaire de la politique de défense nationale.

L’Alliance atlantique à l’épreuve de la division

Les réactions divergentes des alliés face aux provocations russes révèlent les fissures croissantes au sein de l’OTAN entre partisans de la fermeté absolue et défenseurs de la modération diplomatique. Tandis que la Pologne et les pays baltes réclament des ripostes immédiates à chaque intrusion, l’Allemagne et la France privilégient la retenue, craignant l’engrenage incontrôlable de l’escalation. Cette fracture stratégique offre à Moscou l’opportunité d’exploiter les divisions occidentales pour affaiblir la cohésion atlantique.

Cette fragmentation de l’unité occidentale révèle l’efficacité de la stratégie russe de division qui parvient à transformer chaque provocation en source de discord entre alliés. En variant l’intensité et les cibles de ses harassements, le Kremlin force l’OTAN à révéler ses divisions internes, créant les conditions d’un affaiblissement progressif de l’Alliance. Cette tactique du « diviser pour régner » adapté au XXIe siècle révèle une Russie qui compense ses faiblesses militaires par une intelligence géopolitique redoutable.

La remilitarisation de l’Arctique : nouvelle frontière de la guerre froide

L’intensification des provocations russes transforme l’Arctique en nouveau théâtre principal de la confrontation Est-Ouest, déplaçant le centre de gravité géopolitique des traditionnels points chauds européens vers les immensités glacées du grand Nord. Cette évolution géographique révèle l’adaptabilité de la stratégie russe qui exploite les vastes espaces arctiques pour multiplier les fronts de tension et disperser les efforts de surveillance occidentaux. L’Arctique devient la nouvelle ligne de front de la guerre froide version 2025.

Cette militarisation croissante des espaces polaires révèle les enjeux économiques et stratégiques considérables que représentent les ressources énergétiques arctiques et les nouvelles routes commerciales ouvertes par le réchauffement climatique. En transformant l’Arctique en zone de confrontation, la Russie vise autant à intimider ses adversaires qu’à sécuriser ses revendications territoriales et économiques dans une région appelée à devenir cruciale au cours du siècle. Cette vision à long terme révèle une stratégie russe qui dépasse la simple provocation tactique.

L’émergence d’un nouvel ordre sécuritaire mondial

Cette escalade des tensions aériennes préfigure l’émergence d’un nouvel équilibre géopolitique où la guerre hybride remplace progressivement les affrontements conventionnels traditionnels. La multiplication des provocations, l’usage systématique des zones grises juridiques, l’exploitation des vulnérabilités psychologiques révèlent l’adaptation des puissances autoritaires aux contraintes de l’ère nucléaire. Cette évolution doctrinale annonce un monde où la guerre permanente coexiste avec la paix formelle.

Cette mutation de l’art de la guerre révèle l’obsolescence progressive des cadres juridiques et diplomatiques hérités du XXe siècle face aux défis sécuritaires du XXIe. L’émergence de cette conflictualité diffuse mais permanente remet en question les concepts traditionnels de paix et de guerre, créant un état intermédiaire d’hostilité contrôlée qui pourrait devenir la norme des relations internationales futures. Cette révolution stratégique transforme chaque incident apparemment mineur en laboratoire du futur géopolitique mondial.

Conclusion

L’interception au-dessus de l’Alaska marque l’entrée définitive dans l’ère de la pratique totale guerrière hybride totale où la frontière entre paix et conflit s’efface dans un continuum de provocations calculées, d’alertes permanentes et de tensions psychologiques insoutenables qui n'ont plus rien de théoriques. Cette neuvième intrusion russe de l’année révèle l’émergence d’une nouvelle forme de conflit où l’usure remplace l’affrontement, où la peur devient l’arme principale, où chaque citoyen découvre sa vulnérabilité face à un ennemi invisible mais omniprésent. Neuf chasseurs contre quatre bombardiers : cette arithmétique de la dissuasion dessine les contours d’un monde où la paix n’existe plus que par la grâce d’une vigilance épuisante, d’un sang-froid collectif constamment mis à l’épreuve par un adversaire patient et méthodique.

Cette transformation de l’Alaska en ligne de front d’une guerre qui n’ose pas dire son nom révèle l’ampleur du défi occidental face à une Russie qui a réinventé l’art de la confrontation géopolitique. En orchestrant simultanément les provocations arctiques et européennes, en exploitant les divisions atlantiques, en instrumentalisant la fatigue démocratique, Moscou démontre une maîtrise stratégique qui compense largement ses faiblesses militaires conventionnelles. L’avenir dira si l’Occident saura s’adapter à cette nouvelle grammaire du conflit ou s’il s’épuisera dans une guerre d’usure dont l’issue se joue autant dans les âmes que dans les airs. Car derrière chaque interception, chaque alerte, chaque décollage d’urgence, se profile la question existentielle de notre époque : jusqu’où peut-on reculer avant de disparaître, jusqu’où peut-on résister avant d’exploser ? La réponse vole quelque part entre l’Alaska et la Sibérie, dans le silence glacé d’un ciel qui n’appartient plus à personne.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/alerte-maximale-9-chasseurs-contre-4-russes-au-dessus-de-l-alaska-la-guerre-froide-rena%C3%AEt/ss-AA1Nmrjm?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=68d6a14b17c54081a3870016380261ad&ei=9#image=10

Écrit par : Allusion | 26/09/2025

Répondre à ce commentaireLe 1er mai, lors d'un rassemblement dans le Nebraska, Trump a semblé confondre les noms de deux candidats au Sénat dans l'Ohio, dans le cadre d'une primaire très disputée qui ont eu lieu le 3 mai. "Nous avons soutenu le Dr Oz. Nous avons soutenu JP, n'est-ce pas ? JD Mandel, et il se débrouille très bien. Ils s'en sortent tous bien", a-t-il déclaré, combinant les noms de Josh Mandel et de JD Vance, ce dernier ayant en fait reçu son soutien. Quelques instants plus tard, alors qu'il continuait à parler de ses soutiens, Trump a ajouté : "Je pense que Vance s'en sort bien". Le week-end précédent, il était apparu aux côtés de Vance lors d'un rassemblement à Delaware, dans l'Ohio.

Après la victoire des Kansas City Chiefs sur les San Francisco 49ers lors du Super Bowl, Donald Trump s'est rendu sur Twitter pour féliciter l'équipe gagnante de représenter le "Grand État du Kansas". Le seul problème est que les Kansas City Chiefs sont basés dans l'État du Missouri. Le tweet a été rapidement retiré, mais il était trop tard, car il avait déjà été immortalisé sur Internet.

Soulignant les gains du marché boursier, Trump a demandé aux utilisateurs de Twitter comment se portaient leurs "409 K". Il s'agit bien sûr de leurs fonds de retraite "401(k)".

Après que Melania Trump a subi une opération du rein qui l'a obligée à passer cinq nuits à l'hôpital, le président américain s'est rendu sur Twitter pour lui souhaiter officiellement la bienvenue à la maison. Cela aurait pu être une belle initiative, sauf qu'il l'a appelée "Melanie", comme l'a rapporté le Guardian.

Celui-ci est devenu un classique instantané. Lorsque Donald Trump a terminé un tweet par ce mot codé en mai 2017, il a fait sensation sur Internet. À ce jour, personne ne sait exactement ce que signifie "covfefe".

"Il est approprié et proportionné aux mesures et autres mesures prises par l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire illicite. C'est du moins ce que dit le texte officiel de la Maison-Blanche, mais en réalité, il a simplement fait glisser cette phrase vers l'incompréhensible.

Où se trouve Porto Rico ? "Il s'agit d'une île située au milieu d'un océan - et c'est un grand océan, un très, très grand océan", a déclaré Trump

"Frederick Douglass est un exemple de quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire et qui est de plus en plus reconnu, je le remarque." Trump a insinué que Frederick Douglass, célèbre abolitionniste né esclave, était encore en vie. Il est décédé en 1895.

Trump a oublié de placer sa main sur son cœur pendant que l'hymne national était joué.

Steve Scalise, de la majorité à la Chambre des représentants, a été hospitalisé pendant des mois après s'être fait tirer dessus et lorsqu'il est revenu au Capitole. Trump l'a accueilli avec une blague, naturellement : "C'est une sacrée façon de perdre du poids, Steve".

Hillary Clinton aux primaires de 2008 : "Elle allait remporter la victoire, elle était favorite pour gagner, et elle s'est fait 'schlonger', elle a perdu".

Il s'est rendu sur Twitter pour qualifier Kim Jong-Un , l'un des dirigeants les plus dangereux du monde de "Little Rocket Man" (petit homme-fusée).

" [les parents] ont deux emplois et parfois trois. Ils se sacrifient tous les jours pour leur mobilier et aussi l'avenir de leurs enfants",

Alors qu'il reconnaissait officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, Donald Trump a bafouillé quelques mots, ce qui a conduit certains à penser que son dentier tombait au fur et à mesure qu'il parlait. Regardez l'animateur du Late Show, Stephen Colbert, commenter le moment du "United Shursh".

Il semble que l'administration actuelle aurait bien besoin d'un rédacteur en chef. En mai 2018, la Maison Blanche a publié une déclaration concernant la visite du président Trump en Israël, comme le rapporte le New York Daily News. Elle a déclaré que l'un des objectifs du voyage était de "promouvoir la possibilité d'une pêche durable" dans la région. "Peace" (la paix) ayant été malheureusement ortographiée "peach" (le fruit).

On dit souvent que les gens intelligents n'ont pas besoin de dire à tout le monde à quel point ils sont intelligents pour le prouver. Trump n'est pas de cet avis. Il a tweeté : "Tout au long de ma vie, mes deux plus grands atouts ont été la stabilité mentale et le fait d'être, genre, vraiment intelligent".

"Nous allons recommencer à gagner, et nous allons gagner beaucoup, croyez-moi.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/trump-le-comique-de-la-politique/ss-AA1EBR6v?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68d7e490f12146adbc99e1db94c30735&ei=14#image=1

Écrit par : Allusion | 27/09/2025

C’est en véritable rock star que l’évangéliste américain Franklin Graham, le président de la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA), est attendu ce samedi 27 septembre lors du Festival of Hope à l’ING Arena. L’engouement est tel que 147 bus ont été affrétés pour transporter les participants issus de 619 communautés d’Églises protestantes de toute la Belgique. Un autre palais du Heysel a même été réservé par les organisateurs pour que près de 15.000 personnes puissent venir écouter le prêche de ce pasteur évangéliste très influent aux Etats-Unis et dans le monde.

Digne héritier de Billy Graham, le fondateur charismatique de cette association évangéliste qui finance cet événement, Franklin Graham est le chef de file de cette organisation américaine qui a toujours été très influente auprès des présidents des Etats-Unis. Preuve en est le fait qu’il a d’ailleurs mené la prière lors de l’investiture de Donald Trump en janvier dernier. Franklin Graham est également membre de la Commission des libertés religieuses mise en place par le président républicain. Notons que l’Association évangélique d’Églises baptistes de Belgique ne participera pas à cet événement car elle estime que le soutien de ce pasteur évangéliste à Donald Trump n’est pas en adéquation avec ses valeurs.

Caroline Sägesser nous esquisse le portrait, l’idéologie et l’impact de cette figure emblématique d’une organisation qui revendique "les croisades d’évangélisation " à travers le monde.

"C’est un pasteur américain extrêmement charismatique qui s’inscrit dans la lignée de son père, le fameux Billy Graham, un pasteur évangélique qui a inventé le télévangélisme. Dans les années 50, son père a développé, en plein Maccarthysme, un discours religieux qui a beaucoup plu, qui a beaucoup séduit.

C’était une célébrité aux États-Unis, quelqu’un qui est devenu millionnaire grâce à sa prédication. Il a été le conseiller de certains présidents américains. George Bush créditait Billy Graham de lui avoir fait abandonner l’alcool, par exemple. Son fils Franklin Graham a donc ensuite repris le flambeau. Il est aujourd’hui un proche du président Trump, puisqu’on l’a vu lors de la cérémonie d’inauguration de sa présidence."

Quelles valeurs prêche-t-il ?

"Il prêche une religion conservatrice quant à ses valeurs. Il est extrêmement dynamique dans sa liturgie, et dans ses manifestations collectives extérieures. C’est une ligne chrétienne que l’on peut qualifier de fondamentaliste. Elle est très proche de la lecture littérale des écritures.

C’est un mouvement religieux conservateur sur le plan de la morale, de la vision du rôle des femmes, de l’homosexualité, etc. Il exalte une vision traditionaliste de la famille et est férocement opposé à l’avortement.

Sur le plan politique, ses adeptes constituent une part importante de cet électorat qui a porté Donald Trump à la présidence pour une seconde fois."

Pourquoi vient-il en Belgique ?

"Franklin Graham vient avant tout prêcher et rassembler autour de la prière. Mais aussi pour convertir, convaincre de nouveaux adeptes afin peut-être d’élargir son assise et sa base financière puisqu’il est également à la tête d’une association qui est extrêmement rentable.

De façon très américaine, il vient sans doute récolter de l’argent pour son association évangélique qui se double en fait d’une entreprise commerciale tout à fait profitable."

Est-ce que les églises évangéliques belges appellent les adeptes à se rendre au prêche ?

"Certaines églises sont un peu gênées par cet événement, et peut-être aussi par la personnalité du pasteur Graham. Mais la grande majorité des églises évangéliques, ainsi que leur organe représentatif, le Synode, appellent effectivement à participer à cet événement qu’elles regardent d’un bon œil."

Partagent-elles globalement les mêmes valeurs ?

"Ils partagent les mêmes valeurs, donc des valeurs centrées autour de l’importance qu’il convient de donner à la religion. C’est sans doute ça le facteur qui différencie le plus ces églises d’autres Églises chrétiennes. C’est que la foi est véritablement un élément central dans la vie du fidèle qui doit à tout moment de son existence se référer à Jésus-Christ pour déterminer la ligne de conduite qu’il convient d’adopter.

Il s’agit d’une ligne très traditionaliste qui réserve une grande place à la religion, à la prière aussi. Les évangéliques pensent que Dieu exerce directement une action sur Terre, et qu’on peut obtenir beaucoup de choses par la prière.

L’élément central de cette foi, c’est la conversion individuelle. On n’appartient pas à une église évangélique de façon passive, comme via un baptême qui aurait été administrée à la demande des parents. C’est véritablement une expérience personnelle de la foi qu’on doit faire le plus souvent à l’âge adulte, et qui conduit à véritablement réserver à Dieu et à Jésus une part très importante dans sa vie."

https://www.rtbf.be/article/franklin-graham-a-bruxelles-qui-est-ce-pasteur-evangeliste-qui-murmure-a-l-oreille-de-donald-trump-11607307

Écrit par : Allusion | 27/09/2025

La promesse qui glace Washington

En ce 26 septembre 2025, Donald Trump vient de lâcher la déclaration la plus terrifiante de sa présidence revancharde. Au lendemain de l’inculpation de James Comey, l’ancien directeur du FBI, le président américain a promis avec une jubilation à peine contenue que d’autres « têtes allaient tomber ». « Ce n’est pas une liste, mais je pense qu’il y en aura d’autres. Je veux dire, ils sont corrompus », a-t-il déclaré avec cette froideur calculée qui fait frissonner l’establishment washingtonien. Cette menace explicite transforme la Justice américaine en instrument de vengeance personnelle au service des rancœurs trumpiennes.

« Il y en aura d’autres. C’est mon opinion », a craché Trump devant les journalistes, révélant l’ampleur de sa soif de revanche contre ceux qu’il considère comme les architectes de son « persecution » judiciaire. Cette déclaration, prononcée avec la désinvolture d’un parrain mafieux énumérant ses prochaines victimes, marque peut-être le point de non-retour vers l’autocratie judiciaire que redoutaient les opposants démocrates depuis son retour au pouvoir.

« Ils ont armé la Justice comme jamais dans l’Histoire ! »

L’acharnement présidentiel atteint son paroxysme quand Trump accuse ses adversaires d’avoir « armé le département de la Justice comme personne dans l’Histoire ». Cette inversion de la réalité, où la victime devient bourreau et le bourreau se pose en martyr, révèle l’ampleur de la manipulation psychologique trumpienne qui transforme sa propre « weaponisation » de la Justice en légitime défense contre un complot imaginaire.

« Ce qu’ils ont fait est terrible. Franchement, j’espère qu’il y en aura d’autres. On ne peut pas laisser ça arriver à un pays », a-t-il tonné avec cette indignation feinte qui masque mal sa jubilation devant l’humiliation infligée à ses ennemis politiques. Cette rhétorique victimaire transforme chaque représaille en acte patriotique, chaque vengeance en service rendu à la nation.

Comey : premier dominó de l’épuration

L’inculpation de James Comey pour faux témoignages et obstruction devant le Congrès constitue le premier acte de cette tragédie judiciaire orchestrée par un président qui transforme la Justice américaine en tribunal révolutionnaire au service de ses obsessions personnelles. Cette charge, portée malgré les réserves des procureurs de carrière sur la solidité des preuves, révèle l’ampleur de la pression politique exercée sur un système judiciaire désormais totalement assujetti aux caprices présidentiels.

Comey, qui dirigeait le FBI lors de l’enquête sur les liens entre la campagne trumpienne et la Russie, paie aujourd’hui le prix de son insoumission passée face aux pressions présidentielles. Cette inculpation marque l’aboutissement d’une vendetta de huit ans menée par un homme qui ne pardonne jamais et n’oublie rien, transformant la fonction présidentielle en machine à broyer ses ennemis politiques.

Pam Bondi : l’exécutrice des basses œuvres

La procureure générale Pam Bondi, ancienne avocate personnelle de Trump, incarne parfaitement cette transformation du département de la Justice en arme de guerre politique au service des obsessions présidentielles. Sa nomination révèle l’abandon définitif de toute prétention à l’indépendance judiciaire au profit d’une loyauté personnelle absolue envers le maître de la Maison-Blanche.

Trump l’a publiquement pressée d’« agir immédiatement » contre ses ennemis politiques, violant ouvertement le principe d’indépendance qui régit les relations entre l’exécutif et la Justice depuis le scandale du Watergate. Cette injonction publique révèle l’ampleur du mépris trumpien pour les garde-fous institutionnels qu’il considère comme des obstacles à sa vengeance légitime.

Lindsey Halligan : la loyaliste qui remplace l’intègre

L’installation de Lindsey Halligan, autre ancienne avocate personnelle de Trump, au poste de procureur fédéral en Virginie révèle la méthode trumpienne : remplacer les magistrats intègres par des loyalistes prêts à poursuivre ses ennemis même avec des preuves insuffisantes. Son prédécesseur avait exprimé des réserves sur la solidité du dossier contre Comey et Letitia James — il a été limogé.

Cette purge silencieuse des procureurs indépendants révèle l’ampleur de la transformation du système judiciaire américain en machine à fabriquer des inculpations politiques sur commande présidentielle. Cette instrumentalisation transforme chaque nomination judiciaire en test de loyauté personnelle plutôt qu’en garantie d’indépendance professionnelle.

La liste noire qui s’allonge

Au-delà de Comey, les cibles de la vengeance trumpienne s’étendent déjà à un aréopage impressionnant d’anciens serviteurs de l’État : Letitia James, la procureure de New York qui a poursuivi l’empire Trump ; Adam Schiff, l’ancien congressman qui mena l’impeachment ; John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale devenu critique ; Miles Taylor et Chris Krebs, anciens membres de l’administration trumpienne devenus dissidents.

Cette extension des poursuites révèle que Trump ne distingue plus entre opposition politique légale et trahison criminelle, transformant chaque critique en crime passible de poursuites fédérales. Cette criminalisation de la dissidence marque peut-être l’entrée définitive de l’Amérique dans l’ère post-démocratique où seule la loyauté au chef détermine la légalité des actions.

Des preuves insuffisantes assumées

L’inculpation de James Comey révèle l’ampleur de la perversion du système judiciaire trumpien : poursuivre un adversaire politique malgré l’insuffisance reconnue des preuves par les procureurs de carrière. Cette violation des standards professionnels révèle que la Justice américaine fonctionne désormais selon la volonté présidentielle plutôt que selon la solidité juridique des dossiers.

Les charges retenues — faux témoignages et obstruction devant le Congrès — reposent sur des interprétations créatives de déclarations que les procureurs professionnels considéraient comme insuffisantes pour justifier des poursuites. Cette manipulation juridique révèle l’ampleur de la pression politique exercée sur un système judiciaire contraint de fabriquer des crimes pour satisfaire les obsessions présidentielles.

Le test de la résistance judiciaire

Cette inculpation constitue un test crucial de la capacité du système judiciaire américain à résister aux pressions politiques les plus extrêmes. Les avocats de Comey prévoient déjà d’utiliser les menaces publiques de Trump contre leur client pour faire annuler les poursuites, transformant l’acharnement présidentiel en faiblesse procédurale exploitable.

Cette stratégie défensive révèle l’une des failles de l’approche trumpienne : l’exhibition publique de ses motivations politiques pourrait bien compromettre la validité juridique de ses vengeances. Cette contradiction entre efficacité politique et solidité juridique révèle les limites de la transformation de la Justice en spectacle de la puissance présidentielle.

L’intimidation généralisée des témoins

Au-delà du cas Comey, ces poursuites visent à terroriser tous les anciens fonctionnaires fédéraux susceptibles de témoigner contre Trump lors de futures enquêtes. Cette stratégie d’intimidation préventive transforme chaque inculpation en avertissement adressé à tous ceux qui seraient tentés de coopérer avec de futurs enquêteurs hostiles au régime.

Cette dissuasion révèle la dimension prospective de la stratégie trumpienne qui ne vise pas seulement à punir les ennemis passés mais à prévenir l’émergence de futurs opposants. Cette approche préventive de la répression révèle l’entrée dans une logique totalitaire où la simple potentialité de la résistance justifie la persecution actuelle.

Les procureurs de carrière s’inquiètent

Selon les révélations du New York Times, de nombreux procureurs fédéraux de carrière expriment leur inquiétude face à la pression croissante pour porter des inculpations même quand les preuves sont faibles. Cette résistance professionnelle révèle l’existence d’un noyau dur de magistrats attachés à l’intégrité juridique malgré les pressions politiques exercées par la hiérarchie trumpienne.

Cette fronde silencieuse des procureurs révèle l’ampleur du conflit entre éthique professionnelle et loyauté politique qui déchire l’appareil judiciaire américain. Cette tension révèle que la transformation de la Justice en instrument politique ne se fait pas sans résistances internes qui pourraient compromettre l’efficacité de la stratégie trumpienne.

Des démissions par principe

Plusieurs procureurs ont préféré démissionner plutôt que de poursuivre des dossiers qu’ils considéraient comme politiquement motivés et juridiquement fragiles. Ces démissions par principe révèlent l’existence d’une conscience professionnelle qui refuse de se compromettre dans l’instrumentalisation politique de la Justice.

Cette hémorragie des compétences révèle l’un des effets pervers de la politisation trumpienne : elle prive l’appareil judiciaire de ses éléments les plus intègres au profit de loyalistes moins compétents mais plus malléables. Cette sélection négative révèle que l’efficacité politique à court terme pourrait compromettre la qualité professionnelle à long terme.

La Cour suprême face à ses responsabilités

La Cour suprême, dominée par les conservateurs nommés par Trump, se trouve confrontée au dilemme de valider ou d’invalider les excès de celui qui les a portés au pouvoir. Cette position inconfortable révèle les limites de la loyauté judiciaire face à des dérives qui pourraient compromettre la légitimité même de l’institution qu’ils dirigent.

Cette tension révèle que même les juges les plus favorables à Trump pourraient rechigner à avaliser des poursuites manifestement politiques qui compromettraient leur propre crédibilité. Cette résistance potentielle de la plus haute juridiction révèle les limites institutionnelles de la toute-puissance présidentielle.

La prophétie autoréalisatrice de Trump

L’ironie cruelle de la stratégie trumpienne réside dans sa capacité à créer le « Deep State » qu’il prétendait combattre : en purgeant les fonctionnaires indépendants au profit de loyalistes personnels, il transforme effectivement l’appareil d’État en réseau secret au service de ses intérêts privés. Cette inversion révèle que Trump n’a jamais voulu détruire le Deep State mais le contrôler à son profit.

Cette appropriation de l’appareil d’État révèle que l’accusation de Deep State constituait en réalité une projection de ses propres intentions autoritaires. Cette technique de l’accusation préventive permet à Trump de légitimer ses propres dérives en les présentant comme des ripostes à des complots imaginaires.

8 mois de promesses non tenues

Huit mois après son investiture, Trump fait face à la frustration croissante de ses partisans qui attendaient la révélation de preuves massives de corruption gouvernementale et l’arrestation en masse des membres du prétendu Deep State. Cette impatience révèle les limites de la stratégie conspirationniste quand les promesses de révélations spectaculaires se heurtent à l’absence de preuves tangibles.

« Les gens en ont marre de ne pas savoir. Nous exigeons vraiment des réponses et une vraie transparence », a déclaré le commentateur conservateur Damani Felder, révélant l’ampleur de la déception de la base trumpienne face aux promesses non tenues. Cette frustration pourrait pousser Trump vers des mesures encore plus extrêmes pour satisfaire les attentes de ses partisans.

La fiction qui devient programme politique

Le professeur Yotam Ophir de l’Université de Buffalo souligne que Trump « a construit une partie de cet univers, qui au final est un univers fictif ». Cette transformation de la fiction conspirationniste en programme politique révèle l’ampleur de la dérive de la démocratie américaine vers un régime fondé sur l’imaginaire paranoïaque plutôt que sur la réalité factuelle.

Cette fictionnalisation de la politique révèle que Trump gouverne selon ses fantasmes plutôt que selon les faits, transformant la réalité en variable d’ajustement de ses obsessions personnelles. Cette primauté de l’imaginaire sur le réel révèle l’entrée dans une ère post-vérité où la cohérence narrative prime sur l’exactitude factuelle.

Le mémo anti-terrorisme domestique : alibi de la répression

Le mémorandum présidentiel sur la lutte contre le « terrorisme domestique », signé après l’assassinat de Charlie Kirk, révèle l’ampleur de la stratégie trumpienne d’instrumentalisation des violences pour légitimer une répression générale contre l’opposition de gauche. Ce document transforme la simple impression de pancartes de protestation en activité terroriste, révélant l’extension maximale de la définition du terrorisme domestique.

« Nous examinons les financeurs de beaucoup de ces groupes. Quand vous voyez les pancartes et qu’elles sont toutes de belles pancartes faites professionnellement, ce ne sont pas vos manifestants qui font la pancarte dans leur sous-sol tard le soir », a déclaré Trump, révélant sa paranoïa face à toute forme d’organisation de l’opposition. Cette criminalisation de la professionnalisation protestataire révèle la volonté de réduire la dissidence à l’amateurisme impuissant.

Black Lives Matter dans le viseur

Stephen Miller, directeur adjoint de cabinet de la Maison-Blanche, a explicitement ciblé le mouvement Black Lives Matter comme participant d’une « campagne organisée de terrorisme radical de gauche », révélant l’ampleur de la criminalisation des mouvements de justice raciale par l’administration trumpienne. Cette assimilation de la lutte antiraciste au terrorisme révèle la dimension raciale implicite de la répression trumpienne.

Cette racialisation de la lutte antiterroriste révèle que Trump utilise la peur du terrorisme pour légitimer la répression des minorités récalcitrantes. Cette instrumentalisation révèle la transformation de l’appareil sécuritaire en outil de maintien de la domination raciale traditionnelle contre les velléités émancipatrices des communautés non-blanches.

L’opposition transformée en ennemi intérieur

L’administration Trump ne fait plus la distinction entre opposition politique légale et terrorisme domestique, transformant chaque critique en menace existentielle justifiant la répression préventive. Cette indifférenciation révèle l’entrée dans une logique de guerre civile où l’adversaire politique devient ennemi à éliminer plutôt qu’opposant à convaincre.

Cette militarisation de la politique intérieure révèle que Trump conçoit désormais la démocratie comme un champ de bataille où la victoire justifie tous les moyens, y compris la destruction des institutions qui garantissaient la coexistence pacifique entre factions rivales. Cette logique belliqueuse transforme la politique en continuation de la guerre par d’autres moyens.

L’Amérique paria des démocraties

L’instrumentalisation ouverte de la Justice américaine à des fins de vengeance politique transforme les États-Unis en paria démocratique aux yeux des alliés occidentaux qui découvrent l’ampleur de la dérive autoritaire de leur partenaire traditionnel. Cette dégradation révèle l’effondrement du soft power américain fondé sur l’exemplarité démocratique.

Cette marginalisation révèle que l’Amérique trumpienne perd sa capacité à donner des leçons de démocratie au reste du monde, privant Washington de l’un de ses instruments géopolitiques les plus efficaces. Cette autodestruction de l’autorité morale américaine révèle les coûts internationaux de la dérive autocratique intérieure.

Les autocrates jubilent

Vladimir Poutine, Xi Jinping et les autres dirigeants autoritaires mondiaux savourent cette autodestruction de l’exemplarité démocratique américaine qui légitimise leurs propres dérives répressives. Cette convergence autocratique révèle que Trump offre involontairement aux tyrans du monde entier la justification parfaite pour leurs propres persécutions politiques.

Cette banalisation mondiale de l’autoritarisme révèle l’ampleur des dégâts collatéraux de la dérive trumpienne qui ne se limite plus aux frontières américaines mais contamine l’ensemble du système démocratique international. Cette contagion autocratique révèle que les États-Unis sont devenus un facteur de déstabilisation plutôt que de stabilisation de l’ordre libéral mondial.

L’OTAN face au dilemme américain

Les alliés atlantiques se trouvent confrontés au dilemme de maintenir leur alliance avec une Amérique devenue autocratique ou de s’en émanciper au risque de fragiliser leur sécurité collective face aux menaces russes et chinoises. Cette alternative tragique révèle l’ampleur de la crise stratégique provoquée par la transformation autocratique de la première puissance occidentale.

Cette tension révèle que l’alliance atlantique, fondée sur des valeurs démocratiques partagées, pourrait ne pas survivre à la conversion autocratique de son leader historique. Cette fragilisation de l’Occident révèle l’un des effets géopolitiques les plus dévastateurs de la dérive trumpienne qui détruit de l’intérieur l’alliance qui garantissait l’équilibre mondial depuis 1949.

2028 : élections sous surveillance judiciaire

La criminalisation systématique de l’opposition politique par l’administration Trump pourrait transformer les élections de 2028 en scrutin sous surveillance judiciaire où la simple candidature contre le pouvoir en place expose à des poursuites pénales. Cette perspective révèle la mutation de la démocratie américaine en démocratie illibérale à la hongroise où l’alternance devient théoriquement possible mais pratiquement impossible.

Cette judiciarisation de la compétition électorale révèle l’efficacité de la stratégie trumpienne qui ne supprime pas formellement la démocratie mais la vide de sa substance en terrorisant les candidats potentiels. Cette sophistication autoritaire révèle l’émergence d’une forme inédite de tyrannie démocratique où les formes électorales masquent la réalité autocratique.

La Cour suprême dernière garante ?

La Cour suprême, majoritairement conservatrice mais jalouse de son indépendance institutionnelle, pourrait constituer le dernier rempart contre les excès trumpiens si elle refuse d’avaliser des poursuites manifestement politiques. Cette responsabilité historique transforme les neuf sages en arbitres ultimes de la survie démocratique américaine.

Cette responsabilité révèle l’ironie de voir des juges nommés par Trump devenir potentiellement ses principaux obstacles juridiques s’ils choisissent la légitimité institutionnelle contre la loyauté personnelle. Cette tension révèle les limites de l’instrumentalisation judiciaire quand les instruments acquièrent leur autonomie propre.

La résistance civile en gestation

Face à cette dérive autocratique, une résistance civile pourrait émerger parmi les citoyens américains attachés aux valeurs démocratiques et refusant l’assujettissement de leur pays aux caprices d’un tyran. Cette résistance révèlerait la persistance de l’esprit démocratique malgré la corruption des institutions gouvernementales.

Cette résistance potentielle révèle que l’autocratie trumpienne, malgré sa sophistication institutionnelle, pourrait se heurter à l’obstacle insurmontable de la conscience civique américaine si celle-ci refuse l’abandon de ses libertés traditionnelles. Cette résistance constituerait peut-être le dernier espoir de sauvetage de la démocratie américaine contre ses fossoyeurs intérieurs.

L’Amérique au bord de l’abîme autocratique

Au terme de cette plongée dans les promesses vengeresses de Trump, une vérité terrifiante s’impose : nous assistons peut-être aux derniers soubresauts de la démocratie américaine avant sa transformation définitive en autocratie judiciaire déguisée. La promesse présidentielle d’autres « têtes qui vont tomber » révèle l’ampleur de la mutation anthropologique d’un homme qui préfère régner par la terreur plutôt que gouverner par le consensus.

Cette promesse de nouvelles persécutions révèle que Trump n’a jamais accepté les règles démocratiques qui limitaient sa toute-puissance et qu’il utilise désormais sa position pour détruire méthodiquement tous ceux qui osèrent lui résister. Cette logique de la vengeance infinie transforme la présidence américaine en instrument de règlement de comptes personnels plutôt qu’en charge de service public.

La Justice américaine morte et enterrée

L’inculpation de James Comey malgré l’insuffisance des preuves marque peut-être l’acte de décès de l’indépendance judiciaire américaine, transformée en appendice docile des obsessions présidentielles. Cette subordination révèle l’ampleur de la corruption d’un système qui préfère la loyauté politique à l’intégrité professionnelle, l’efficacité partisane à la justice impartiale.

Cette mort de la Justice révèle que l’Amérique trumpienne abandonne définitivement toute prétention à l’État de droit au profit d’un État de force où seule compte la capacité à plaire au chef suprême. Cette régression civilisationnelle transforme la première démocratie mondiale en république bananière nucléaire où l’arbitraire présidentiel remplace la règle de droit.

Le monde face au monstre qu’il a créé

Cette dérive autocratique américaine révèle l’ampleur de l’aveuglement occidental qui a permis l’émergence d’un tyran au cœur du système démocratique international. Cette responsabilité collective révèle que la démocratie n’est jamais acquise et que chaque génération doit la reconquérir contre ceux qui veulent la détruire.

L’annonce trumpienne de nouvelles persécutions à venir révèle que nous entrons peut-être dans l’ère la plus sombre de l’Histoire américaine moderne, où la puissance technologique de la première nation mondiale se met au service des instincts les plus primitifs de la vengeance personnelle. Cette régression révèle que le progrès technique n’immunise pas contre la barbarie politique et que les démocraties les plus sophistiquées restent vulnérables aux pulsions autocratiques de leurs dirigeants. L’avenir jugera si l’Amérique aura su résister à cette tentation tyrannique ou si elle aura sombré définitivement dans l’autocratie, entraînant dans sa chute l’ordre libéral international qu’elle avait contribué à édifier.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/trump-d%C3%A9cha%C3%AEn%C3%A9-d-autres-t%C3%AAtes-vont-tomber-j-esp%C3%A8re-qu-il-y-en-aura-plus/ss-AA1NqDiU?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68d8eb9b6008487e90596b4256365005&ei=8#image=1

Écrit par : Allusion | 28/09/2025

L’escalade était prévisible. Depuis que Donald Trump a repris les rênes du pouvoir en janvier 2025, sa machine de déportation massive a expulsé plus de deux millions de personnes en moins de 250 jours. Une cadence industrielle qui transforme l’Amérique en laboratoire de l’autoritarisme. Mais ce soir-là, quelque chose a basculé. Des femmes et des hommes élus ont dit « non » — et pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir leur a répondu par les menottes.

Quand l’État criminalise ses propres élus