16/08/2025

Les croyances ne cherchent pas la paix (2-3)

Quelles soient religieuses ou politiques, les croyances revendiquent la paix, mais la leur.

Quelles soient religieuses ou politiques, les croyances revendiquent la paix, mais la leur.

Le livre "Guerre et Paix", publié en feuilleton entre 1865 et 1869 dans Le Messager russe,, narre l'histoire de la Russie à l'époque de Napoléon Ier, notamment la campagne de Russie en 1812. Léon Tolstoï y développe une théorie fataliste de l'histoire, où le libre arbitre n'a qu'une importance mineure et où tous les événements n'obéissent qu'à un déterminisme historique inéluctable. Alors qu'il fut considéré comme un roman majeur de l'histoire de la littérature, Léon Tolstoi s'attendait à ce que cette œuvre passât inaperçue. Il a seulement engendré un nouveau genre de fiction en cassant les codes du roman de son époque.

Il peut être comparé aux blogs, à un journal personnel et forums de discussions d'aujourd'hui.

Ce billet est une réponse rapide à "Stop et/ou encore"

"Il faut battre le fer quand il est chaud", dit-on.

..

Tout le monde connait les résultats de la rencontre du 15 aout entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Chacun des deux ont exprimé leur ressenti. Cette rencontre va encore susciter plusieurs réactions et commentaires.

Tout le monde connait les résultats de la rencontre du 15 aout entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Chacun des deux ont exprimé leur ressenti. Cette rencontre va encore susciter plusieurs réactions et commentaires.

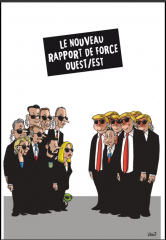

Poutine et Trump verrouillent l’avenir de l’Ukraine : paix sous chantage, omerta et déni démocratique à l’échelle globale (*)

Ce billet ne va pas aller au sommet de ce genre de confrontation.

Je l'ai relié à une autre confrontation plus particulière et plus intime, celle que j'ai eu avec Arthur alias Willy pour les plus intimes.

Je l'ai relié à une autre confrontation plus particulière et plus intime, celle que j'ai eu avec Arthur alias Willy pour les plus intimes.

Arthur a donc donné une définition de "L'enfoiré" et de "Allusion" dans l'article de samedi "Stop et/ou encore" informations qu'il a puisé dans mon "A propos". Je n'y reviendrai donc pas.

J'ai toujours été solitaire et créatif. Quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une divinité, de recevoir des instructions pour gérer un groupe dans une entreprise et qui a été nommé manageur en 1990.

Les conditions nécessaires : "Confiance en soi" et "faire des compromis pour avoir la paix. Pas besoin de dieux pour se sentir bien dans sa peau.

Etre manageur, c'est resté seul, motiver son équipe et parfois faire rire quand c'est possible.

Pour ce faire, j'ai reçu des cours de managements en plusieurs phases. Des jeux de rôles en cas de conflits, de la détermination que l'on devait choisir pour résoudre de multiples problèmes entre urgents et importants à "Priority management". Ces cours devraient être donné dès l'entrée dans la vie professionnelle et pas uniquement pour entrer en fonction sur la première marche entre le marteau et l'enclume. Si j'ai eu des rêves, je n'ai jamais eu de fantasmes. Mais c'est une autre histoire.

Retraité en 2006, à l'âge de 59 ans, à la suite d'arrangement financés pour atteindre l'âge de 65 ans, avec une retraite normalisée, par un package octroyé par l'entreprise américaine dont le but était d'éliminer les anciens et de nettoyer les cadres. J'ai continué à avoir une foule de contacts avec Willy par écrit dont je possède encore les emails. Willy était encore là. Je l'ai aidé a supporté ses difficultés avec l'entreprise dans le secteur de l'IT qui disparaissait. Les machines nous avaient échappées localement, les programmes qui avaient suivi le mouvement en étant centralisés et dont les hommes avaient été cédés à une entreprise indienne. Plus d'IT. Willy était un collègue proche avec lequel j'ai partagé une partie de ses préoccupations professionnelles très spécifiques pendant que pour moi, elles en comportaient d'autres. Mon job était devenu comme un hobby et j'y consacrais beaucoup de temps.

En janvier 2005, lors d'un nouvel an, une réunion s'est produite avec la visite d'un ponte américain, j'avais senti que nos jours étaient comptés et j'ai commencé ce que je n'avais eu l'occasion ni le temps d'écrire un blog. Ma seule résistance dans cette réunion à dire que nous perdions le "know how" en faisant cela, n'a évidemment pas servi. Le quiproquo des relations dans le club d'échecs de Willy n'était relative qu'à sa demande de sang neuf à moi qui n'en a rien à foutre des échecs est plutôt une anecdote amusante dans laquelle je me suis plié à esquivant les points ELO des échecs, puisque j'étais bien top impulsif pour faire un bon joueur d'échecs et n'étant en plus pas un fan des jeux de société..

Les débuts de ma confrontation avec lui, remontent en juin 2019, avec l'article "Un autre monde est possible" dans lequel je reprends quelques personnages que j'ai rencontré réellement ou virtuellement par l'intermédiaire d'internet. J'avais répondu qu'il y a tellement de mondes possibles et qu'un article n'y suffirait pas.

Willy avait déjà pris le pseudo Arthur en écrivant " Mon silence devrait être compris par une personne aussi rationnelle et seulement rationnelle que toi. Je n’ai ni le temps ni l’énergie ni l’envie d’expliquer et de réexpliquer. Certes, ce n’est pas toujours correct de retirer une phrase d’un contexte, mais, lorsque l’on connaît le contexte et la personne, et lorsqu’on lit ce genre de phrases, qui ne dépassent pas la pensée de son auteur, on se rend compte qu’il est inutile, vain, etc. de correspondre valablement. Puisque tu écris toutes tes élucubrations pour toi, il est inutile de demander à d’autres de les commenter. Personnellement, à tes blogs sans queue ni tête, sous prétexte de suivre l'actualité et de pouvoir y inclure les caricatures de Kroll et Vadot, je préfère lire des articles bien structurés avec des sources bien référencées. Tu ne connais que le « pseudo christianisme » (voir la « définition » qu’en donne Léon Tolstoï sur Wikipédia, une source parmi tant d'autres, si tu n‘as pas le temps de lire Léon Tolstoï), non pas le «vrai christianisme», celui qui a été «dénaturé» au cours des temps par l’Église catholique, particulièrement par sa hiérarchie. Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, … en connaissent sur Jésus bien plus et bien mieux que toi.

Cela m'avait bien fait sourire à la lecture de cette interprétation de mes recherches éclectiques dans tous les domaines avec mes 40 catégories d'articles que composent mon site "Réflexions du Miroir".

Je suis curieux de tout. Les religions et les croyances au sujet de Jésus, je connais. Il reste des mystères non élucidés sur sa vie et son environnement.

J'ai une formation de scientifique mutée vers le numérique, mais cela n'empêche pas de rendre et d'écrire un large éventail de sujets généraux ou particuliers par l'interprétation du passé, de l'actualité en faisant des projets sur le futur.

En plus, je ne fais partie d'aucun parti politique. Je n'ai jamais assisté à des réunions de partis politiques. "Au diable, les partis ... Don Quichotte, un autre collègue que j'ai connu grâce à l'interface d'un de mes collaborateurs de l'époque, l'a fait si je m'en souviens. Initialement, j'étais intéressé par son interprétation des faits de guerres en Yougoslavie qui s'étaient produit dans les années 90 et qui ont déchiré le pays (L'Est dans tous ses états et L'Est ostalgique). Don Quichotte a une épouse d'origine slave et apporte une autre vision ''opinions de l'autre côté de l'occidentalisme. Je n'ai pas été en Russie mais mon billet à ce sujet m'avait poussé à y aller voir de plus près grâce à quelqu'un qui vivait à Moscou. J'y ressens une certaine froideur, mais cela n'est qu'une impression qui peut être complètement fausse. Quand mes contacts avec Don Quichotte s'échauffaient quelque peu, j'espérais l'entremise d'un arbitre médiateur, un ombudsman et parfois je lui apportais l'exacte opposition en parallèle que je trouvais dans les livres.

Tout ce que l'homme invente et qui ne serait pas en relation avec la nature est sujet à caution avec une partie en "+" et une autre en "-" dont il faut faire la balance comptable pour déterminant ce qui est gagnant ou perdant.

J'ai laissé Arthur dans ses côtés mystiques en cherchant à l'éviter puisque je suis athée. J'ai interviewé plusieurs personnes en parallèle pour essayer de comprendre les croyances politiques et religieuses.

Dernièrement, avec un peu de retard à la suite de mon billet "Furie divine " Arthur repartait à l'attaque sur mon site plutôt qu'à la vue de tout le monde sur agoravox.

J'ai répondu comme toujours. dans mon dernier billet. Progressivement le contact s'est envenimé pour les mêmes raisons. La parodie et l'humour sont mes armes de combats conflictuel. Mes cours de management et mes billets sur le management me sont revenus en mémoire. Comment répondre ? Je lui donne des filons pour répondre aux attaques dont j'ai souvent dû faire preuve sur les réseaux sociaux qui sont un bonne école de résistance. J'ai essayé de renouer en lui posant des questions sur sa famille et sur son état de santé après toutes ces années. J'ai cité mes propres problèmes. En fait, j'ai essayé de le faire parler plusieurs fois en prenant plusieurs angles d'approches. Je les ai poussés jusqu'à l'extrême retranchement.

Harcèlement ? Oui peut-être avec ma question :

- Rien à dire et à répondre ? Je te pousse à répondre en étant éclectique. Tu te permets de faire le procès des autres (si moi je le fais en échos), mais tu manques d'arguments persuasifs pour n'importe qui, toi qui se dit "un quiconque parmi d'autres". Donc tu n'as jamais eu de rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire avec si peu de rêves ?

Il n'y pas une seule invention humaine qui n'ai pas de côtés positifs et négatifs quand elle s'écarte trop de ce que la nature à fait.

« Il n'y a jamais de génocide sans guerre. La guerre offre le droit de tuer, elle banalise la mort, elle normalise la barbarie, les barrières psychologiques sont attaquées, les normes morales abolies souvent au nom d'un Dieu. ».

Des problèmes écologique et de ce qu'allait devenir le climat avec des extrémités par incendies et par les inondations qui n'ont rien à voir avec la météo quotidienne, j'en avais parlé au futur antérieur dans "Le bâton et plus beaucoup de carottes".

Comme je l'ai dit, je suis un solitaire, extraverti. Mais un solitaire a besoin de parler et de revoir les conclusions de ses cogitations avec d'autres pour en discuter sans dispute. "Ode aux îles",ai-je écrit en 2015.Je suis un peu insulaire mais pas trop à cause des limites d'exploration et d'aventures, une fois qu'on en a fait le tour. compensé par une "Ode à la liberté'.

Pas du tout intéressé par l'achat d'une île privée au Bélize comme "Un monde à part" en avait parlé récemment.

Thomas Gunzig a écrit "Le dernier rivage avec Rocky" dans lequel il imaginait la fuite d'une famille dans une île alors qu'une guerre nucléaire s'était produite. L'après s'est relativement mal terminé.

Dans mon billet précédent, je mettais intentionnellement la vidéo concernant la vie de Thierry Leluron.

Hier soir, sur la UNE, un podcast avec le même sujet  .

.

La première version de mon dernier billet étaient les prémisses d'une cassure. La seconde sa révélation.

Sa dernière réponse est arrivée qui a mis le feu aux poudres. Je l'ai effacé comme toutes les autres. Je ne pouvais plus ni les lire ni les retrouver même dans mes spams.

Elle était interprétée complétement sans possibilité d'y trouver un Anneau de Moebius, comme symbole de l'infini

Article qui se termine par ma sortie de la piste aux étoiles "L'anneau de Möbius en actions" en vidéo.

Allusion

..

(*)

Des flashs qui claquent, deux silhouettes épaulées comme des statues dans la lumière crue de l’Alaska, un monde suspendu dans l’expectative : voilà ce qu’a offert ce sommet historique, dont l’écho fracasse déjà la tranquilité apparente du statu quo international. Vladimir Poutine, froidement impérial, Donald Trump, showman fatigué mais déterminé, viennent d’acter, devant une planète sonnée, une « entente » censée faire basculer la guerre d’Ukraine dans l’histoire. Pourtant, derrière la vitre épaisse des mots lissés, le processus dévoile ses failles : une paix annoncée sous conditions – vraie trêve, mirage ou nouvelle injustice – un avertissement martial à Kiev et à l’Europe, et une parole publique verrouillée, aucun journaliste n’ayant eu droit de questionner les Grands sur la teneur ou la sincérité du deal. La diplomatie, désormais, se fait dans le froid, les silences et les angles morts

Le chef du Kremlin s’est voulu grand conciliateur. Oui, il « espère » que l’entente conclue avec Trump apportera « la paix en Ukraine », reprenant à son compte la grammaire des pacificateurs, la gestuelle solennelle, le sourire à demi-forcé qui fait vibrer la galerie internationale. Mais qu’y a-t-il derrière ce verbe pesé ? Aucun document détaillé à présenter, aucun chronogramme affiché, aucune cession de terrain, aucune promesse réelle pour les millions de déplacés et de victimes. Juste une espérance maniée comme une arme : tant que Kiev – absent du sommet – s’incline, la paix serait à portée de main. Autrement dit, ce “rêve de réconciliation” n’a rien d’une générosité, il relève du marché imposé.

L’espoir conditionnel de Moscou : “pas d’obstacle, pas de problème”

Le cœur du message de Poutine est brutal de limpidité : si la paix doit advenir, que Kiev et les Européens ne “créent pas d’obstacles”. Le Kremlin inverse habilement la responsabilité : toute résistance du président Zelensky ou tout sursaut démocratique de l’Union européenne sera tenu comme la source exclusive de la reprise des combats – une ligne rouge rhétorique qui fait planer le chantage et coupe court à tout débat sur la légitimité de l’accord. Il s’agit d’un message aux peuples : n’attendez pas que votre voix soit prise en compte, ne comptez pas peser sur l’avenir de vos propres frontières. Le monopole de la cause et de la solution reste détenu par les puissants installés de part et d’autre de la table.

Une entente scellée dans l’ambiguïté diplomatique

Rares sont les commentateurs à oser décrire la nature d’une entente dont la principale caractéristique est l’indécidabilité. S’agit-il d’une paix gelée sur les lignes de front russes, d’un désengagement progressif ? Simple promesse d’apaisement pour grignoter l’attention médiatique ou vrai plan pour démanteler la souveraineté ukrainienne dans l’ombre des échanges ? L’accord, volontairement ambigu, réserve à chaque capitale occidentale la possibilité de se réclamer du progrès sans jamais garantir la justice.

Derrière la façade du pacificateur, Poutine orchestre la pression maximale. “Toute entrave de la part de Kiev remettra en cause le processus”, avertit-il, non sans cynisme. L’état-major ukrainien lit dans ces mots la perspective d’un choix impossible : céder sur la souveraineté, ou voir sa population continuer à mourir. Aucune mention n’est faite des crimes de guerre, aucun mot sur les territoires perdus ou annexés, pas plus d’offre pour la reconstruction, les réfugiés ou la place de l’Ukraine dans le concert européen.

L’Europe confinée à un rôle de figurant

Les capitales européennes, de Bruxelles à Varsovie, observent, débordées, la redistribution du jeu : sommées de “ne pas créer d’obstacles”, sous peine de voir l’accord partir en fumée. Paris aimerait s’inviter dans le format, Berlin redoute l’acceptation d’une paix bâclée, Varsovie pousse à la fermeté, Londres souffle le chaud et le froid en fonction du cours de ses alliances. Aucune capitale ne veut porter le chapeau de la guerre si l’accord échoue, mais toutes comprennent qu’en s’excluant de la table, elles laissent le champ libre à l’agenda moscovite.

L’injonction publique, cliquetis de menaces

Jamais depuis l’accord de Minsk n’aura-t-on vu Moscou assimiler aussi frontalement la paix à la seule absence de contestation. Le mot “obstacle” prend ici une force nouvelle : il désigne toute forme de résistance démocratique, de dénonciation journalistique, de vérification indépendante. Ce chantage posé sur la scène mondiale annule la possibilité du dialogue réel, ancre la verticalité du pouvoir sur la horizontalité des peuples.

Quand, après un ballet médiatique savamment orchestré, Trump et Poutine s’assoient devant la presse mondiale, un silence magistral s’empare de la salle. Pas de questions, pas de contestation, rien pour troubler le programme. Déclarations lisses, sourires figés, minutes comptées : les chefs énoncent ce qu’ils veulent, évitent la contradiction et laissent la communauté internationale face à une énigme stratégique. Les journalistes, frustrés, filment une scène muette, une victoire du storytelling sur le débat démocratique.

Le refus du débat, une méthode d’enfumage assumée

Dans une époque saturée d’opinion et d’information, choisir de conclure le sommet sans se soumettre à la rivalité des questions est un signal fort. Il s’agit de couper court à toute contestation sur les points d’achoppement, les zones grises du compromis, la place manquante de l’Ukraine. La communication, tenue à distance, permet de scénariser la paix sans jamais exposer l’arrangement aux critiques du réel.

La société civile partout absente, l’opacité comme risque

Le refus d’expliquer, de justifier, de se confronter à la presse renforce la perception d’un accord “par-dessus la tête” des peuples. Associations, ONG, mouvements de réfugiés, mais aussi simples lecteurs ukrainiens, polonais ou français se retrouvent privés de toute possibilité de questionner la transformation géopolitique en cours. C’est la victoire de la communication verticale sur le pluralisme, du récit imposé sur la vérité partagée.

Les chancelleries tablent désormais sur une accalmie temporaire : suspension des principaux bombardements, promesse d’accès humanitaire, échanges de prisonniers. Mais la “paix”, dans l’état actuel des choses, reste un mot flou, réservé à ceux qui l’énoncent. Tous attendent la réaction de Kyiv, la capacité de la société ukrainienne à accepter une trêve vue comme imposée. Les territoires occupés restent sous contrôle, les réfugiés hésitent à rentrer, les hommes politiques locaux oscillent entre résignation stratégique et colère muette.

Le piège du statu quo, la tentation de la revanche

S’il est entériné dans ces conditions, l’accord risque d’injecter au cœur de la région un ressentiment plus toxique que la guerre – une blessure mal pansée, ferment d’éventuelles nouvelles tensions. L’Ukraine réduite au silence, l’Europe lésée dans l’acte, l’accord risque d’accélérer le retour du nationalisme exacerbé, alimentant ceux qui rêvent d’une revanche, d’un “printemps des peuples” contre les décisions volées.

La négociation sans mémoire collective, outil d’une paix illusoire

Ce chapitre, où seules les images, les signatures et les postures sont relayées, fait fi de la nécessité de réinventer le tissu social d’après-guerre. Tant que l’accord ne sera ni débattu, ni voté, ni incarné dans les territoires concernés et dans la diaspora, il restera un écran de plus, fragile, devant la lente avancée du ressentiment et de l’injustice.

Un processus vulnérable à la moindre provocation

Toutes les parties savent que le moindre incident sur le terrain pourrait faire voler en éclats la “nouvelle paix”. La défiance, la multiplication des initiatives locales incontrôlées, la méfiance entre les armées et les populations, rendent tout retour à la normale aussi incertain qu’une trêve de Noël dans une tranchée trop sanglante. L’histoire récente de la région abonde en accords précaires, détruits par des explosions marginales, des provocations contrôlées ou non.

L’usure du réel, la convalescence d’une société laminée

Pour qu’une vraie paix advienne, il faudra des années de justice, d’écoute, de cohabitation, de débats féroces et de gestes réparateurs. Imposer une “fin de la guerre” sans le chantier démocratique qui accompagne les vrais compromis, sans reconstruction, sans justice pour les victimes, c’est préparer la prochaine implosion.

Un équilibre dangereux entre cynisme et espoir

La scène de l’Alaska, sous ses atours solennels, incarne moins la sortie d’un tunnel qu’une suspension : une parenthèse de calme construite sur l’assurance que rien ne peut échapper au contrôle des Grands. Mais l’expérience du passé, trop souvent jetée sous le tapis, invite à la méfiance : si la parole confisquée ne retourne pas à ceux à qui tout est demandé, la page ne se tournera pas – elle brûlera.

De ce sommet d’Alaska, il ne restera peut-être que l’image de deux hommes qui signent en se taisant, une promesse gelée dans le brouillard de l’absence d’explication. La paix, faute d’inclusion, demeure précaire, soumise à la tentation de l’autorité, de la fuite en avant, du déni de vérité collective. Les véritables obstacles à la paix ne sont pas toujours posés par ceux qu’on accuse. Tant que la parole ne circulera plus librement que dans les salles verrouillées, il sera impossible de clore vraiment la blessure de l’Ukraine – et du monde.

17/8/2025: Quel est le gagnant de cette rencontre au sommet

17/8/2025: Quel est le gagnant de cette rencontre au sommet  ?

?

Résultat de cette entrevue en Alaska

18/8/2025 : Zélensky accompagné des Européens chez Trump en rang d'oignon, alors que les Européens espéraient un cessé le feu qu'il n'ont pas eu entre l'Ukraine et la Russie, ils ont eu en échange une assurance d'avoir le soutien des Américain après la paix. La guerre, elle, pouvait continuer. La Suisse offrira "l'immunité" à Poutine s'il "vient pour une conférence de paix". Elle prend la suite du Qatar comme intermédiaire.

La Suisse offrira "l'immunité" à Poutine s'il "vient pour une conférence de paix". Elle prend la suite du Qatar comme intermédiaire.

Publié dans Actualité, Histoire, Intelligences, Parodie et humour | Lien permanent | Commentaires (24) |  Imprimer

Imprimer

Commentaires

ISLANDE Cette île aux reliefs volcaniques et paysages uniques se retrouvent parmi les pays avec le plus haut indice de bonheur (4e rang en 2021)! Un peuple heureux est souvent signe d’un peuple ouvert, gentil et accueillant. Les Islandais ont la réputation d’être chaleureux avec les visiteurs venus découvrir ce magnifique pays.

JAPON La criminalité au Japon est très faible, ce qui en fait un des pays les plus sécuritaires du monde. La politesse et la modestie sont également ancrées dans la culture nipponne. Les japonais sont culturellement gentils. Les touristes apprécient par ailleurs autant la gastronomie japonaise et les paysages que le respect et la gentillesse des habitants.

IRLANDE Les Irlandais sont de bons vivants et leur hospitalité n’est plus à prouver. L’ambiance dans les pubs témoignent de leur générosité, de leur accueil et de leur bonne humeur. Les touristes sont reçus comme des amis et cela contribue à perpétuer la bonne réputation des Irlandais.

NOUVELLE-ZELANDE Les habitants de la Nouvelle-Zélande sont aussi authentiques que les paysages qui les entourent. D’un naturel accueillant et sympathique, les Néo-Zélandais savent recevoir les visiteurs. Pas étonnant que le pays se classe en 9e position parmi ceux où la qualité de vie est la meilleure.

MEXIQUE est un pays avec une histoire riche, une culture colorée et dont les habitants sont ouverts, chaleureux et accueillants, toujours prêts à aider et à rendre votre voyage agréable ! Le pays se positionne d’ailleurs en bonne place dans les listes de lieux touristiques privilégiés.

AUTRICHE a une population dont l’indice de bonheur se classe 10e en 2021. Les Autrichiens sont très accueillants, surtout si quelques mots allemands sont échangés! Ils sont fiers de la beauté de leur pays, de leurs traditions et de leurs paysages. C’est un pays parfait pour les voyageurs assoiffés d’histoire, de culture et de paysages grandioses.

TAIWAN Selon l’indice du bonheur de 2021, Taïwan se situe en 24e position. Même si cette île est densément peuplée, les habitants y sont extrêmement accueillants et ouverts. Les touristes reconnaissent autant la convivialité des Taïwanais que la richesse culturelle et gastronomique du pays, ce qui en fait une destination de choix. Il faudra cependant attendre l’ouverture des frontières pour découvrir la beauté de Taïwan.

TAILANDE Aussi surnommé « le pays du sourire », la Thaïlande est un pays très accueillant et il est facile d’y voyager, même en tant que touriste solitaire. Les Thaïlandais sont des hôtes appréciés des voyageurs. Ils sont souriants, tolérants et particulièrement heureux de pouvoir partager leur culture et leurs traditions.

OMAN Petit pays du Moyen-Orient, Oman est façonné par une population éclectique. Ce pays comblera les amoureux d’histoire et séduira les voyageurs en quête de découvertes et d’accueil chaleureux. Le Sultanat d’Oman est aussi le 5e pays avec le plus faible taux de criminalité au monde en 2021.

VIETNAM Dans le trio de tête des pays asiatiques accueillants, on retrouve le Vietnam. Avec ses voisins la Thaïlande et le Cambodge, ce pays est une destination idéale pour les voyageurs en quête d’authenticité, de culture riche et de gens souriants et avenants. Un récent sondage le classe d'ailleurs le 10e meilleur pays pour s’expatrier.

ECOSSE En Europe, l’Écosse est une destination prisée par les voyageurs. Ses paysages spectaculaires, ses nombreux châteaux et son mythique Loch Ness sont des raisons suffisantes pour visiter le pays, mais l’accueil chaleureux des habitants, leur générosité et leur bienveillance finiront de charmer les visiteurs.

FINLANCE possède l’indice du bonheur le plus élevé au monde depuis 2018. Pas étonnant donc qu’elle soit aussi un des pays avec la population la plus sympathique, ouverte et chaleureuse. La sincérité des Finlandais est aussi authentique que la beauté des fjords.

COSTA RICA En quête du pays accueillant de l’Amérique Centrale ? C’est au Costa Rica qu’il faut poser ses valises. Il faut dire que les paysages luxuriants rivalisent avec la générosité et la sympathie des locaux. Le pays se classe au 16e rang sur l’échelle du bonheur en 2021.

SENEGAL Les pays d’Afrique de l’ouest ont la réputation d’être accueillants, avec des peuples dont la gentillesse envers les touristes n’est plus à prouver, et le Sénégal n’y fait donc pas exception. Les Sénégalais sont ouverts et aiment partager leurs cultures. Il n’est pas rare de se faire inviter à danser ou à partager un repas traditionnel.

PORTUGAL Les Portugais sont amicaux, souriants et prêts à rendre service aux touristes qui visitent leur pays. Le Portugal a tout pour séduire : des paysages variés, des villes colorées, des plages magnifiques, une gastronomie savoureuse et des habitants souriants, généreux et toujours prêts à discuter. La gentillesse des locaux est une qualité que les voyageurs apprécient.

DANEMARK Depuis quelques années, l’art de vivre des pays nordiques a traversé les frontières. Le hygge, avec son atmosphère reposante et chaleureuse, reflète la façon d’être et de vivre des Danois. Un état d’esprit positif, une humeur joyeuse font du Danemark une destination des plus accueillantes.

CAMBODGE Les Cambodgiens, un peuple majoritairement bouddhiste, accueillent les touristes avec générosité et respect. Au même titre que la Thaïlande, le Cambodge est surnommé « pays du sourire » En 2021, il se hisse en 4e position selon le classement des pays les plus amicaux du monde.

SUEDE En termes d’accueil généreux et chaleureux, les pays scandinaves se font concurrence! En Suède, le Lagom régit la vie des habitants. Cet art de vivre prône l’équilibre, l’harmonie et la tolérance. Visiter la Suède pendant la période de Noël et l’expression « peuple accueillant » prend dès lors tout son sens.

MAROC est un pays très touristique. La richesse de la culture et la diversité des paysages attirent les touristes du monde entier. Les Marocains sont très accueillants et très sociables. Dans les souks ou dans la rue, ils ont du « bagou » (grande facilité de parole) et il n’est pas rare de se faire inviter pour boire un délicieux thé à la menthe!

CANADA est classé meilleur pays du monde en 2021 selon une enquête réalisée par le magazine américain U.S. News & World Report. Il se retrouve notamment bon premier dans les catégories « Qualité de vie » et « Objectifs sociaux ». La gentillesse des Canadiens est reconnue à travers le monde. Les touristes aiment les échanges faciles et sympathiques avec les habitants. D’un océan à l’autre, les Canadiens sont toujours prêts à rendre service et à faire découvrir leur pays et leur culture.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/de-quels-pays-sont-les-gens-les-plus-gentils/ss-AA1wCTYO?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=41642416aff84dad8868eaffbf42d0c1&ei=33#image=1

Écrit par : Allusion | 16/08/2025

Répondre à ce commentaireUn récent sondage réalisé par Abacus Data souligne un changement notable dans l'opinion publique au sujet du gouvernement. Alors que les préoccupations étaient autrefois centrées sur le président américain Donald Trump, elles se tournent désormais vers la hausse du coût de la vie observée à travers le pays.

Selon les données, 60 % des 1 915 Canadiens interrogés par Abacus Data entre le 15 et le 19 août ont déclaré que le coût de la vie était le problème le plus important auquel le pays était confronté. Trump et sa nouvelle administration arrivent en deuxième position avec seulement 38 %.

« L'influence de Donald Trump en tant qu'enjeu politique semble diminuer », note Abacus Data dans un rapport sur ses conclusions. Il a ajouté que la question était en baisse par rapport à son niveau record de 44 % au début de l'été. D'autres questions économiques dominent également les troisième et quatrième places de la liste.

Carney a mis en jeu sa réputation politique en défendant le Canada et en luttant contre Trump. Toutefois, bien que cette stratégie ait fonctionné au cours des derniers mois, l'accent est désormais mis davantage sur les questions nationales, et le gouvernement de Carney risque d'en souffrir.

Comme indiqué précédemment, des failles commencent déjà à apparaître pour Carney et les libéraux. Le taux d'approbation du gouvernement reste élevé, à 49 %, mais il est en baisse de quatre points par rapport au sommet atteint à la mi-juin. Autre fait marquant : le taux de désapprobation du gouvernement de Mark Carney est passé à 30 %.

« Bien que ces chiffres soient encore relativement élevés, ils indiquent un fléchissement progressif », note Abacus Data. « Le gouvernement conserve le soutien de la majorité, mais la hausse du coût de la vie et les frustrations persistantes liées au logement commencent peut-être à user cette bonne volonté. »

Il est intéressant de noter que Carney est resté extrêmement populaire par rapport à son principal rival politique, Pierre Poilievre. Carney affiche une cote de popularité nette de +18 : 48 % des Canadiens ont une opinion favorable de lui, contre 30 % qui ont une opinion défavorable.

De l'autre côté du spectre, le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a une cote de popularité de -2 : 42 % des Canadiens ont une opinion favorable de lui, et 40 % ont une opinion négative du leader conservateur. Cependant, le Parti conservateur continue de gagner des soutiens.

« Si une élection avait lieu aujourd'hui, 41 % des électeurs décidés voteraient pour les conservateurs, soit une hausse d'un point », a noté Abacus Data. Les libéraux se situent à 39 %, ce qui représente une baisse de 4 points par rapport au sondage réalisé au début du mois d'août.

Selon les derniers sondages, si un vote avait eu lieu au moment où le nouveau sondage d'Abacus Data a été réalisé, l'égalité aurait été parfaite : 41 % des personnes interrogées auraient voté pour le Parti conservateur et 41 % pour le Parti libéral. Il s'agit toutefois du résultat le moins intéressant de la ventilation des données.

En ce qui concerne les grandes questions qui préoccupent les Canadiens — le coût de la vie, l'économie, le logement et les soins de santé — les conservateurs sont le parti qui, selon les personnes interrogées, serait le mieux à même de s'attaquer à ces questions.

Par exemple, le Parti conservateur a devancé le Parti libéral par 39 % contre 27 % sur l'augmentation du coût de la vie, par 45 % contre 34 % sur l'économie, par 36 % contre 27 % sur le coût du logement, et par 30 % contre 28 % sur les soins de santé. Les libéraux ont été préférés lorsqu'il s'agissait de Trump (56 % contre 21 %).

Toutefois, la conclusion la plus intéressante des sondages est que les Canadiens sont toujours prêts pour un changement. Les deux tiers (66 %) ont déclaré qu'il était temps de changer, et 36 % ont indiqué qu'il existait d'autres bonnes alternatives.

David Coletto, PDG d'Abacus Data, a commenté les nouvelles conclusions de son cabinet : « Après un printemps et un été marqués par la stabilité de l'opinion publique, nous observons peut-être des signes de fluidité dans la politique fédérale. Le gouvernement Carney bénéficie toujours d'un solide taux d'approbation... mais les préoccupations du public concernant leurs capacités financières persistent, et les conservateurs tirent clairement profit de cette situation », conclut-il.

« Ce qui est remarquable dans cette vague actuelle, c'est que l'influence de Donald Trump sur les attitudes politiques canadiennes semble s'estomper pour l'instant, permettant aux questions nationales de reprendre le dessus. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le parti au pouvoir, qui jouit d'une forte influence sur la scène internationale, mais qui continue de faire face à un manque de confiance en matière d'économie, de logement et de coût de la vie », a noté Coletto.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/carney-est-en-difficult%C3%A9-le-premier-ministre-canadien-face-%C3%A0-la-mont%C3%A9e-des-conservateurs-au-canada/ss-AA1LjmaD?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68aee5e7bb32497da5f1f74b51451c74&ei=13#image=1

Écrit par : Allusion | 27/08/2025

Alaska, août 2025 — l’information s’est propagée plus vite que les aurores boréales au-dessus des montagnes enneigées de cette région mythique. À peine débarqué sur le tarmac d’Anchorage, Vladimir Poutine s’attendait à la formalité habituelle des sommets diplomatiques, avec leurs poignées de main crispées, leurs regards calculés. Mais cette fois, c’est une lettre manuscrite (enfin, imprimée, format officiel oblige), signée Melania Trump, qui a surgi dans les mains du président russe. On aurait pu croire à une simple courtoisie. Faux sur toute la ligne. Ce texte pose une question centrale, celle de l’innocence, de l’avenir, de ces enfants ballotés au gré du conflit russo-ukrainien.

Ce geste — d’une Première Dame habituellement effacée, qui choisit l’étrangeté d’un message direct plutôt que son habituelle discrétion — explose les conventions et impose une urgence : la paix vue à hauteur d’enfant. Pourquoi cette démarche ? Que révèle ce contenu, publiquement diffusé dès le lendemain sur son propre compte X (ex-Twitter), puis relayé par tous les médias ? Difficile d’y voir un simple acte symbolique. Derrière la forme, le fond bouscule la diplomatie classique.

Lettre dévoilée, lettre disséquée : une rhétorique entre naïveté et calcul

De quoi Melania parle-t-elle vraiment ?

D’abord, soyons honnêtes : jamais dans l’histoire récente la crise ukrainienne n’a été abordée de manière aussi frontale par la sphère para-présidentielle américaine. Pour ceux qui espéraient une énième déclaration creuse, déception garantie ; Melania, qui n’a pas fait le déplacement, a préféré transmettre, via son époux — et le timing est tout sauf anodin — une lettre ouverte à Vladimir Poutine. Passons outre le style, oscillant entre le naïf et le solennel : « Chaque enfant partage les mêmes rêves silencieux, qu’il naisse dans la campagne rustique ou le centre-ville flamboyant. Ils rêvent d’amour, de possibilités et de sécurité face au danger. » Voilà posé le décor humain, universel, tout en insistant sur ce qui unit plutôt que divise. Mais la missive ne cite jamais l’Ukraine explicitement. Paradoxal ? Non, plutôt une tactique : toucher un sujet brûlant sans fâcher la Russie d’emblée. L’attention est dirigée sur l’innocence des enfants, les conséquences indirectes de la guerre. Melania demande à Poutine de « refaire rire des enfants », d’« agir pour l’humanité ». Elle insiste sur le rôle des dirigeants qui doivent « nourrir l’espoir de la prochaine génération ». Impossible de ne pas voir derrière cette prose un plaidoyer à peine masqué pour un acte fort : l’arrêt des hostilités, du moins pour les plus vulnérables.

L’humanité versus la politique : la lettre ou la pression des images ?

Car oui, tout y est calculé pour frapper fort : pas une mention directe du conflit, mais des allusions limpides au déracinement, à l’enfance broyée par les « grandes décisions » des adultes. La guerre n’est jamais nommée, pourtant elle est partout dans ce texte : « Monsieur Poutine, vous pouvez à vous seul leur redonner leur rire mélodieux. En protégeant l’innocence de ces enfants, vous ferez plus que servir la Russie seule, vous servirez l’humanité tout entière. » Est-ce suffisant pour faire bouger les lignes ? Impossible à dire sur le court terme. Pourtant ce courrier — rendu public, discuté par la presse russe et occidentale, scruté sur les réseaux — élève le débat. Melania, qui n’était pas physiquement présente au sommet, impose sa voix, hors circuit, brisant une routine diplomatique où les femmes restent souvent reléguées aux arrière-plans. Ce qui naît là, c’est un pont, fragile mais audacieux, entre le monde politique et le monde réel — celui des familles frappées par le conflit

Quand la lettre devient outil de communication mondiale

L’impact médiatique : viralité et authenticité

Trop de commentaires ont insisté sur la nouveauté du geste, mais ce serait passer à côté du plus crucial : la force du message repose sur sa simplicité — et son universalité. À la croisée (non, je refuse cette formule galvaudée !) des réseaux sociaux, la publication du texte sur le fil X de Melania a explosé en quelques heures. Des milliers de partages, des centaines de milliers de vues. Pourquoi ? Parce que le public perçoit l’authenticité ; une émotion qui semble brute, peu édulcorée. Ce qui choque, dans le bon sens, c’est cette absence totale de jargon diplomatique, de langue de bois. Ce n’est pas l’administration américaine qui parle ici, c’est une mère — du moins, c’est l’effet recherché. Stratégie ? « Ouai », sans doute ! Mais surtout, une manière de rappeler aux décideurs que derrière chaque tractation se cachent des existences, des prénoms, des parcours interrompus par la géopolitique. C’est aussi ce qui fait la valeur virale du texte : il ne cherche pas à instruire, il cherche à émouvoir pour provoquer un début de débat.

Un texte qui brise la routine diplomatique américaine

Soyons francs, l’administration Trump n’a pas brillé par sa subtilité lors des précédentes crises internationales. Cette fois, c’est un coup de poker — le genre qui peut changer la perception du public, voire des chancelleries. Certains voient déjà Melania comme une candidate virtuelle au Nobel de la Paix. Trop tôt ? Probablement. Mais ce geste la propulse sur le devant de la scène, là où on ne l’attendait plus depuis son passage à la Maison-Blanche. En refusant de citer l’Ukraine, la lettre évite l’écueil politique qui aurait immédiatement braqué Moscou. Mais son contenu — presque poétique, parfois maladroit, toujours vibrant — impose un nouveau ton aux messages humanitaires. Cette dimension, quasi organique, lui donne un pouvoir d’interpellation inédit, loin de la froideur bureaucratique.

Poutine, la guerre, les enfants et le test du réel

Réponse du Kremlin : rapidité, silence et ambiguïté

La scène surréaliste s’est jouée devant quelques caméras triées sur le volet : Donald Trump, d’un geste presque cérémoniel, tend le pli à Vladimir Poutine. Le Russe lit, impassible, rien ne filtre de ses intentions. Pas de commentaire officiel, juste quelques mots lancés sur le ton policé d’une conférence de presse : « Un message d’importance, que je prendrai en considération. » Le Kremlin a compris le coup médiatique, et ne veut pas s’y brûler. Pourtant, l’effet de surprise est réel ; la presse russe évoque le geste — rarement le contenu détaillé — alors que les réseaux américains s’enflamment sur la « délicatesse » de la Première Dame. Mais au-delà de la réception immédiate, des analystes s’accordent à dire que ce genre de communication, directe et publique, oblige les responsables à sortir de leur zone de confort. Pas sûr, pour autant, que cela modifie l’agenda du Kremlin. Pourtant, une phrase revient sans cesse : « Servir l’humanité plutôt que la Russie seule ». Un tacle bien placé, modulo les subtilités de ce genre de correspondance « non-officielle ».

Où sont les enfants ukrainiens dans tout ça ? La question qui dérange

Parce qu’on ne peut pas évoquer ce message sans se rappeler les tragédies en cours : enlèvement, déplacement forcé, adoption imposée. La lettre n’utilise jamais le mot « Ukraine », mais tout y fait allusion. L’idéologie des dirigeants n’est jamais citée, ce sont les conséquences humaines qui dominent le propos. Ce silence calculé est une arme : le non-dit permet d’éluder toutes les polémiques, tout en faisant office de plaidoyer universel. Une stratégie déjà vue, mais rarement avec autant d’impact viral. Au fond, Melania Trump ne suggère rien d’autre qu’un retour au respect de l’innocence, une injonction adressée aux puissants. Et dans ce conflit, ce sont bien les enfants qui paient le prix, qu’importe le drapeau ou le passeport.

Conclusion : message jeté à la mer ou onde de choc diplomatique ?

Voilà donc : une lettre transformée en outil de viralité diplomatique, portée par une figure inattendue — entre ombre et lumière des milieux politiques américains. Mon sentiment, sans détour : cette initiative est à saluer, même si elle frôle parfois le naïf et l’emphatique. Oui, Melania Trump a mis le doigt, volontairement ou par instinct, sur une vérité brute — celle que la paix commence souvent là où les enjeux paraissent « trop petits » pour les chefs d’État. L’emphase sur l’innocence, l’incitation à regarder plus loin que la seule logique du pouvoir, c’est ce qui fait la force et la faiblesse d’un tel texte. Il n’aura sans doute pas l’impact escompté sur la scène politique immédiate, mais il secoue les certitudes et rappelle, dans ce brouillard de conflits, que l’espoir ne vient jamais de là où on l’attend. Ce courrier, relayé massivement, montre combien la viralité peut servir à réhumaniser un débat dévoré par la diplomatie de façade. Et si, au fond, la paix commençait par une lettre un peu maladroite, passée de mains en mains sur un tarmac d’Alaska gelé ? Il faut parfois un geste improbable pour réveiller la conscience collective. Ce texte en est la preuve.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/poutine-re%C3%A7oit-une-lettre-inattendue-de-melania-trump-en-alaska/ss-AA1KHauF?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=f2dbca9b21da46f2b6edc07031b5fe1f&ei=9#image=1

Écrit par : Allusion | 18/08/2025

Répondre à ce commentaireLa scène sur le tarmac de la base Elmendorf-Richardson, à Anchorage (Alaska), avait de quoi choquer certains. À son arrivée, Poutine a été accueilli par des soldats américains agenouillés, déroulant un tapis rouge, tandis que l’allée reliant son avion était bordée de chasseurs F-22.

La rencontre entre les deux dirigeants s’est déroulée dans une atmosphère tendue, ponctuée d’une poignée de main qui a provoqué une forte polémique médiatique. Ce geste a été perçu comme le signe d’une réhabilitation de Moscou, jusque-là traité en État paria après l’invasion de l’Ukraine.

Les journalistes ont lancé des questions alors que les deux dirigeants posaient pour des photos. Poutine n’a donné aucune réponse lorsqu’on lui a demandé : “Quand arrêterez-vous de tuer des civils ?”, a rapporté la BBC News. Il n’a pas non plus réagi à une autre question des reporters : “Pourquoi Trump devrait-il faire confiance à vos paroles ?”

Alors que Trump et Poutine devaient initialement se rencontrer en tête-à-tête avant le changement de dernière minute annoncé vendredi, les deux dirigeants ont tout de même passé un bref moment seuls, en partageant la voiture blindée du président américain sur le trajet vers le lieu de la réunion.

Après plus de deux heures de discussions à huis clos, bien plus que ce que prévoyait le programme de la rencontre, Trump et Poutine sont réapparus pour une courte conférence de presse d’une douzaine de minutes, où il est vite apparu que Trump n’avait pas obtenu le résultat escompté.

Selon BBC News, Trump abordait le sommet d’Alaska avec l’espoir de progresser vers la paix en Ukraine. Les deux dirigeants ont laissé entendre qu’un pas avait été franchi, mais la brève conférence de presse a révélé que quelque chose n’allait pas.

Brett Samuels, du Hill, comme de nombreux autres journalistes couvrant la conférence de presse, a souligné que Poutine avait été le premier à prendre la parole, ce qu’il a qualifié d’inhabituel puisque les États-Unis étaient le pays hôte. Cela a donné le ton pour tout ce qui a suivi la rencontre.

Alors que Poutine s’est lancé dans des considérations historiques et a flatté Trump, le président américain n’a parlé que quelques minutes sans donner de détails concrets. « Nous n’y sommes pas encore, mais nous avons de très bonnes chances d’y parvenir », a déclaré Trump, ajoutant que l’entretien avait été « extrêmement productif ».

Selon Politico, Trump a affirmé que « de nombreux points avaient été convenus », mais il a ajouté qu’« un point majeur » n’avait enregistré aucun progrès. Le média américain en a conclu qu’aucune avancée n’avait été réalisée en vue d’un cessez-le-feu avec l’Ukraine lors du sommet.

Très peu de détails ont été donnés sur ce que Trump a obtenu en Alaska. Il a indiqué qu’il prévoyait de s’entretenir avec les alliés de l’OTAN et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky après la rencontre. Trump a également déclaré qu’il reverrait probablement Poutine prochainement.

Très peu de détails ont été donnés sur ce que Trump a obtenu en Alaska. Il a indiqué qu’il prévoyait de s’entretenir avec les alliés de l’OTAN et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky après la rencontre. Trump a également déclaré qu’il reverrait probablement Poutine prochainement.

Cependant, même si Trump et Poutine ont donné peu de détails sur ce qu’ils avaient accompli, une avalanche de rapports publiés dans les heures suivant le sommet a commencé à éclairer ce à quoi Trump avait consenti, et ce que sa rencontre avec Poutine pourrait coûter à l’Ukraine en échange de la paix.

Le New York Times a rapporté que Trump s’était écarté de la stratégie occidentale consistant à maintenir la pression sur Poutine en exigeant un cessez-le-feu immédiat. Il soutiendrait désormais une approche visant un accord de paix bien plus favorable à la Russie qu’à l’Ukraine.

Selon NBC News, l’envoyé spécial Steve Witkoff a révélé que Trump avait obtenu des concessions de Poutine, notamment son accord pour offrir à l’Ukraine une garantie de sécurité de type OTAN, une demande que Kyiv formule depuis longtemps afin de parvenir à un accord de paix.

En dépit de ses déclarations selon lesquelles il imposerait de lourdes sanctions à la Russie si Poutine refusait un cessez-le-feu, Trump n’a pas donné suite à sa menace. De plus, selon The Economist, il a obtenu bien peu en échange des honneurs rendus à Poutine en Alaska. Actuellement, un sentiment général domine dans la presse internationale : Poutine aurait une fois de plus surpassé Trump sur la scène mondiale.

Alors que les rapports continuent d’affluer sur ce qui a été accompli lors du sommet en Alaska, il reste difficile de mesurer les véritables avancées réalisées. Toutefois, le président Zelensky se rend à Washington ce lundi pour rencontrer Trump, accompagné de dirigeants européens. Seul l’avenir dira quelle direction prendront les événements.

Au final, l'accueil est fascinante. Elle nous montre le dialogue silencieux qui s’est joué entre les deux hommes les plus puissants du monde. D’un côté, le réflexe du vieux loup du KGB, toujours prêt au combat. De l’autre, le respect, peut-être un peu forcé, face à une démonstration de puissance brute. Une chose est sûre : avant même que le premier mot ne soit prononcé, la partie d’échecs psychologique avait déjà commencé, sur un tarmac balayé par le vent de l’Alaska.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/trump-mis-en-difficult%C3%A9-par-poutine-les-principaux-d%C3%A9tails-d-un-sommet-d%C3%A9sastreux/ss-AA1KIvhP?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=68a304d55b8f418f80f6bdc65911d94c&ei=16#image=1

Écrit par : Allusion | 18/08/2025

L’entretien entre le président Zelensky et Donald Trump s’est avéré bien plus constructif que leur rencontre désastreuse de février dans le Bureau ovale, où Zelensky avait été sévèrement réprimandé par le vice-président JD Vance ainsi que par Trump. Cette fois, le président américain a adopté une attitude nettement plus positive.

On ignore si la présence de plusieurs dirigeants européens a influencé l’attitude du président américain. Toutefois, il est probable que Donald Trump ait été flatté de voir la plupart de ses principaux alliés européens se rendre à Washington pour cette rencontre.

Parmi ceux qui ont traversé l’Atlantique pour participer aux pourparlers de paix figuraient les dirigeants de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Finlande et du Royaume-Uni. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, étaient également présents à Washington.

Malgré la tonalité positive des rencontres, Donald Trump a donné très peu de précisions sur ce qu’il envisageait pour l’avenir. Toutefois, selon The Hill, il a affirmé que « bien que difficile, la paix est à portée de main ». Il a également promis une rencontre trilatérale avec Zelensky et Poutine.

Selon plusieurs médias américains, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient offrir une garantie de sécurité à l’Ukraine afin d’empêcher toute nouvelle invasion russe à l’avenir, si un accord de paix était conclu. Toutefois, la portée exacte de cette déclaration reste floue

Il met la charette avant les bœufs.

« Ce que cela signifiera exactement, l’implication des États-Unis, sera discuté dans les prochains jours », a déclaré Mark Rutte, selon le New York Times. Il a ensuite qualifié la situation de « percée, dans la mesure où les États-Unis s’impliqueront » dans une garantie de sécurité.

Pendant des mois, l’administration Trump avait laissé entendre qu’elle n’avait aucun intérêt à offrir une garantie de sécurité à l’Ukraine ; ce revirement constitue donc une avancée. Toutefois, il est possible que cette condition pour la paix ne se concrétise pas à l’avenir.

Cependant, un point de discorde majeur résidait dans le changement de position de Trump, qui estimait que Kyiv devait chercher à conclure un accord de paix avec la Russie plutôt qu’un cessez-le-feu immédiat. D’après certaines informations, Trump aurait adopté cette ligne politique après sa récente rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska.

Selon BBC News, les dirigeants européens auraient exprimé leur désaccord face à Donald Trump lorsqu’il a suggéré qu’un cessez-le-feu préalable à un accord de paix pourrait ne pas être nécessaire. La réplique la plus ferme serait venue de Friedrich Merz, le chancelier allemand.

L’élément le plus important de la rencontre de Washington a été la forte probabilité d’une réunion trilatérale entre Trump, Zelensky et Vladimir Poutine. CNN a toutefois souligné que Trump avait donné peu de précisions sur la manière dont une telle rencontre pourrait se concrétiser.

Emmanuel Macron a estimé qu’une réunion multilatérale de suivi, incluant les dirigeants européens, pourrait être nécessaire après la rencontre trilatérale. « Quand nous parlons de garanties de sécurité, nous parlons de la sécurité de l’ensemble du continent européen », a-t-il déclaré, selon CNN. Il a également suggéré que la rencontre se déroule à Genève, en Suisse.

Selon plusieurs médias, Donald Trump a quitté brièvement sa réunion avec Zelensky et les dirigeants européens afin de passer un appel à Vladimir Poutine. BBC News a indiqué dans ses comptes rendus que la conversation avait duré près de quarante minutes.

Selon CNN, en fin de journée, Donald Trump a affirmé qu’il travaillait déjà à organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky. Il a publié un message sur Truth Social indiquant qu’une réunion trilatérale avec les deux dirigeants suivrait leur rencontre bilatérale.

Aucun lieu ni aucune date n’ont été précisés pour les rencontres que Donald Trump affirmait vouloir organiser. Toutefois, si le président américain parvient à les mettre en place, cela pourrait constituer une première étape vers la fin de la guerre.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/donald-trump-pourrait-il-r%C3%A9ellement-mettre-fin-%C3%A0-la-guerre-en-ukraine/ss-AA1KMKZ2?ocid=msedgntp&pc=HCTS&cvid=74143721c80d4eb588af64d24b2b5411&ei=8#image=1

Écrit par : Allusion | 19/08/2025

Répondre à ce commentaireLe président Vladimir Poutine est ouvert à une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, mais une préparation minutieuse est nécessaire.

Le ministre des Affaires Étrangères Sergueï Lavrov a critiqué les politiques linguistiques de l’Ukraine et a accusé ses alliés européens d’ignorer les droits des Ukrainiens russophones.

La Russie insiste pour que tout accord de paix réponde à ses préoccupations en matière de sécurité nationale et garantisse la protection des russophones en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que le président Vladimir Poutine est ouvert à une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toutefois, Lavrov a souligné que l’organisation d’un tel sommet de haut niveau nécessite une préparation minutieuse et prendra du temps.

Préparatifs sont en cours

Cette déclaration fait suite à l’annonce par le président américain Donald Trump que les préparatifs d’une rencontre entre Zelensky et Poutine étaient en cours, y compris éventuellement une session trilatérale avec lui-même. Si le Kremlin a reconnu envisager des « discussions directes » de haut niveau avec l’Ukraine, il n’a pas encore confirmé si les préparatifs avaient officiellement commencé.

Lavrov a souligné l’importance d’une préparation méticuleuse pour tout sommet impliquant des dirigeants de haut niveau, même si la Russie et les États-Unis ont récemment organisé un sommet à la hâte entre Poutine et Trump en Alaska. Le chancelier allemand Friedrich Merz a indiqué lors d’une réunion à la Maison Blanche qu’une rencontre Zelensky-Poutine est prévue d’ici la fin du mois d’août.

Lavrov critique les politiques linguistiques de l’Ukraine

Outre l’éventualité d’un sommet, Lavrov a critiqué les politiques linguistiques de l’Ukraine, alléguant des violations des droits des Ukrainiens russophones. Il a également condamné les alliés européens de Kiev pour avoir prétendument ignoré ces supposées violations des droits.

À l’inverse, Lavrov a félicité Trump et son équipe pour s’être alignés plus étroitement sur la position de Poutine en s’attaquant aux « causes profondes » du conflit, citant l’atmosphère positive qui régnait lors du sommet de l’Alaska.

Lavrov a déjà attribué l’expansion de l’OTAN vers l’Est après l’effondrement de l’Union soviétique et les politiques « anti-russes » présumées de l’Ukraine comme étant les principaux moteurs de la guerre. Il maintient que tout accord de paix doit prendre en compte les intérêts de la Russie en matière de sécurité nationale et garantir la protection totale des russophones résidant en Ukraine, estimant que ces facteurs sont essentiels pour tout accord durable.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/le-ministre-russe-des-affaires-%C3%A9trang%C3%A8res-lavrov-d%C3%A9clare-qu-une-rencontre-entre-zelensky-et-poutine-possible-sous-conditions/ar-AA1KOrvi

Écrit par : Allusion | 19/08/2025

Répondre à ce commentaireLe symbole du svastika est mieux connu sous la représentation de la croix gammée qui est elle même le plus souvent associée aux nazis. Il a pris avec le temps une connotation très largement négative qui rappelle les atrocités commises par Adolf Hitler et ses semblables pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est toujours utilisée par l'extrême droite, les néo-nazis et les groupes suprémacistes blancs. Mais malgré son association à la haine en Occident, la signification réelle de la croix gammée est loin d'être diabolique.

Le svastika est en effet un symbole très ancien et sacré, utilisé depuis des siècles dans le monde entier. Bien que plus répandue dans les traditions orientales, comme l'hindouisme, le svastika s'est répandu dans le monde entier et a été un symbole très apprécié.. jusqu'à ce que les nazis se l'approprient.

Le svastika se compose d'une croix à quatre branches, qui peuvent être orientées vers la droite ou vers la gauche;

La plus ancienne trace de svastika remonte à 10 000 ans avant notre ère. Le symbole a été trouvé gravé sur une figurine d'oiseau à Mezine, en Ukraine. Le svastika figure également sur un mur de pierre préhistorique en Iran, appelé Lakh Mazar (non illustré). Il remonterait à 7 000 ans.

Le symbolisme du svastika a des racines profondes, notamment dans les anciennes religions orientales telles que l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme.

Mais le symbole est également présent en Occident, où il a été utilisé par les Celtes, les Balto-Slaves, les Gréco-Romains et les Amérindiens, entre autres. Voyons maintenant comment la croix gammée a été utilisée au fil du temps.

Selon Ajay Chaturvedi, auteur de "Lost Wisdom of the Swastika", "le svastika est un cube à quatre dimensions utilisé dans les mathématiques védiques. Il symbolise également tout un état d'être dans la philosophie indienne: le quatrième état de conscience, qui se situe au-delà de l'éveil, du sommeil et du rêve".

Les racines du mot viennent du sanskrit su ("bon") et asti ("prévaloir"), qui signifient essentiellement bien-être et prospérité.

Le svastika est le symbole du Brahman (l'existence absolue ou suprême) et a des connotations d'éternité et de mouvement. Ce symbole est communément présent dans les maisons et les décorations hindoues.

Le svastika est également lié aux quatre Yugas, les quatre étapes de la vie, et aux quatre Vedas des écritures hindoues.

Selon la tradition hindoue, les svastikas peuvent être tournés des deux côtés et avoir des significations différentes. La version dans le sens des aiguilles d'une montre symbolise le mouvement du soleil, tandis que la version dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est parfois liée à la nuit.

La forme du svastika représente le cycle éternel dans la tradition bouddhiste et a été associée aux pas de Bouddha. Il n'est pas rare de trouver le symbole imprimé sur des images du Bouddha. La poitrine, les pieds ou les paumes sont quelques-uns des endroits où l'on trouve le plus souvent le svastika.

Le svastika est également un symbole important du jaÏnisme dans cette ancienne religion indienne. Il est lié à la renaissance et au cycle de la naissance et de la mort que connaissent nos âmes.

Des svastikas antérieurs à l'âge du bronze ont été découverts en Arménie. Cet ancien symbole d'éternité a voyagé vers l'Occident il y a de nombreuses années

Le svastika figure sur de nombreux objets dans toute l'Europe du Nord, depuis les Vikings (exemple illustré) jusqu'aux Anglo-Saxons.

Les Celtes utilisaient également ce symbole, de même que de nombreux peuples Balto-Slaves et Samis.

Les Grecs et les Romains de l'Antiquité utilisaient tous deux le svastika. Voici un exemple d'objet grec ancien comportant plusieurs svastikas.

Un ancien sol romain en mosaïque la représente provenant de la nécropole d'Altino en Italie.

Les Akan du Ghana utilisaient le symbole comme sur cette photo de poids en or. Elle s'étend à l'Éthiopie. En voici un exemple dans une église de la célèbre ville de Lalibela.

Et si vous pensez que la croix gammée n'a atteint les Amériques que lorsque les nazis l'ont rendue populaire, détrompez-vous. Les Navajos ont notamment utilisé le symbole en Amérique du Nord et les Guna l'ont également fait au Panama. Les Navajos ont fini par en interdire l'usage en 1940, après son détournement par les nazis.

Le symbole a été adopté par de nombreux individus, entreprises et même forces militaires. Ce n'est que lorsque les nazis l'ont détourné qu'il a pris cette tournure négative.

La tour qui abritait à l'origine les brasseries Carlsberg se trouve à Copenhague, au Danemark. Les éléphants y sont connus pour porter des croix gammées.

Sur un détail de la mosquée-cathédrale andalouse, il est possible de voir le motif du svastika. La mosquée a été construite en 785 de notre ère

Le sanctuaire shintoïste de Hagi, au Japon, présente également le célèbre symbole.

Ces symboles traditionnels navajos sont au célèbre théâtre KiMo d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Bien entendu, le parti nazi a fini par adopter le svastika, autrement dit la croix gammée, ce qui a fini par donner une connotation négative au symbole. Hitler l'a utilisé dans le drapeau du parti, que l'on retrouve un peu partout. La version nazie de la croix gammée, connue sous le nom de hakenkreuz, traduit de l'allemand "croix crochue", que l'on retrouve dans le drapeau du parti, a été tournée de 45 degrés et placée dans un cercle blanc sur fond rouge.

Malheureusement, la croix gammée est encore utilisée aujourd'hui par l'extrême droite, les néo-nazis et les groupes suprémacistes blancs. Cela perpétue son association avec la haine.

Néanmoins, certains pensent qu'il est temps de lancer un programme de sauvetage de la croix gammée et de redorer son image pour qu'elle redevienne ce qu'elle était autrefois, le svastika, symbole d'amour et de spiritualité.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/le-svastika-%C3%A0-travers-les-%C3%A2ges-entre-spiritualit%C3%A9-et-pol%C3%A9mique/ss-AA1KOtDR#image=1

Écrit par : Allusion | 19/08/2025

Répondre à ce commentaireLeurs symboles sont nombreux et variés, mais certains sont plus emblématiques que d'autres. Parmi les plus courants, on trouve l'équerre et le compas, souvent entrelacés, ainsi que la lettre G qui se trouve généralement au centre de ce symbole. D'autres symboles importants incluent la pierre brute et la pierre taillée, le delta lumineux (triangle avec un œil), les colonnes J et B (inspirées du Temple de Salomon) et le tablier.

Écrit par : Allusion | 19/08/2025

Donald Trump a finalement déclaré qu’il n’enverrait pas de troupes américaines en Ukraine dans le cadre de garanties de sécurité visant à conclure un accord de paix durable entre Kiev et Moscou pour apporter la sécurité.

Ce volte-face intervient au lendemain d’une importante rencontre à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, lors de laquelle Trump s’était montré ouvert à l’idée d’un déploiement militaire sur le terrain.

Quelques heures après cette importante rencontre, Donald Trump a répondu lors d’une entrevue téléphonique avec Fox News à une question sur les garanties qu’il pouvait offrir pour l’avenir, notamment qu’aucun soldat américain ne serait envoyé défendre la frontière de l’Ukraine après son administration.

Il a alors simplement affirmé qu’il en donnait l’assurance et en a profité pour rappeler qu’il était le président, rapporte CNN. Difficile de l'oublier.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a réagi en soulignant que les États-Unis disposaient de nombreux autres moyens pour assurer la protection de l’Ukraine, sans avoir à envoyer de troupes au sol.

https://www.msn.com/fr-xl/actualite/other/trump-fait-volte-face-sur-l-envoi-de-troupes-en-ukraine/ss-AA1KSsSO#image=1

Écrit par : Allusion | 20/08/2025

Répondre à ce commentaire"Sans respecter les intérêts de sécurité de la Russie, sans respecter pleinement les droits des Russes et des russophones qui vivent en Ukraine, il ne peut être question d'aucun accord à long terme, car ces causes doivent être éliminées de toute urgence dans le cadre du règlement", a-t-il déclaré ce mardi 19 août. Le chef de la diplomatie russe a ajouté que toute rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, pour tenter de mettre fin au conflit en Ukraine, doit être préparée "très minutieusement" et très longuement

https://www.tf1info.fr/international/video-guerre-en-ukraine-pas-de-paix-sans-le-respect-de-la-russie-assure-serguei-lavrov-le-ministre-russe-des-affaires-etrangeres-2389584.html

Écrit par : Allusion | 20/08/2025

Écrit par : Allusion | 20/08/2025

Selon un sondage réalisé par Gallup entre le 20 mai et le 30 juin et publié le 14 août, l'approbation par les Canadiens du travail accompli par le dirigeant des États-Unis est tombée à seulement 15 %, un chiffre qui, selon Gallup, correspond au sentiment exprimé en 2020 et en 2018.

Gallup a souligné que l'approbation des dirigeants américains à Washington par les Canadiens fluctue au fil du temps, mais qu'il existe une tendance claire : ces changements varient en fonction de la personne qui siège dans le bureau ovale. Certains présidents américains bénéficient d'un soutien beaucoup plus important au Canada que d'autres.

Les dirigeants américains ont bénéficié d'un taux d'approbation moyen plutôt élevé auprès des Canadiens sous Barack Obama (61 %), avant de chuter à une moyenne de 19 % pendant le premier mandat de Trump et de remonter à 41 % lorsque Joe Biden était en fonction.

« Le dernier taux d'approbation de 15 % s'inscrit dans une tendance à plus long terme. Mis à part une hausse en 2021, une minorité de Canadiens ont approuvé Washington chaque année depuis 2017 », a noté Gallup, ce qui suggère que Trump est une figure politique particulière pour les Canadiens.

Cependant, les raisons de la récente baisse de l'approbation de Washington semblent claires. Les données ont été collectées quelques mois seulement après que la menace générale de tarifs douaniers de 25 % brandie par Trump soit devenue réalité, et après de nombreuses menaces à l'encontre de la souveraineté du Canada.

Ainsi, Gallup explique : « La dernière baisse intervient dans un contexte de tensions diplomatiques accrues. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump a introduit des tarifs douaniers très élevés et a relancé la rhétorique selon laquelle le Canada pourrait devenir le “51e État” des États-Unis ».

L'une des conclusions les plus intéressantes du dernier sondage de Gallup est que les Canadiens approuvent beaucoup plus le dirigeant chinois que celui de Washington à l'heure actuelle. Le taux d'approbation de la Chine s'élève à 23 %, soit une hausse de 8 points par rapport à 2024.

Seuls 64 % des Canadiens désapprouvent le travail des dirigeants chinois, tandis que 79 % désapprouvent le travail des dirigeants américains, ce qui est presque équivalent aux résultats de désapprobation rapportés pour la Russie (82 %).

L'approbation par les Canadiens du travail accompli par leurs dirigeants nationaux s'est nettement améliorée par rapport aux sondages précédents, bondissant de 19 points par rapport à l'année précédente pour atteindre 59 %. Cette évolution est probablement due à la démission de Justin Trudeau et à la montée en puissance de Mark Carney.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/la-confiance-des-canadiens-dans-le-leadership-am%C3%A9ricain-s-effondre-sous-trump/ss-AA1L9xdc?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68ac0d67f35a4e17916554f70199dcf7&ei=9#image=10

Écrit par : Allusion | 25/08/2025

Répondre à ce commentaireChaque jour, Arnaud Ruyssen consacre une demi-heure pour éclairer les enjeux d’un sujet d’actualité. En politique internationale, il s’interroge sur des questions brûlantes comme : Elon Musk détient-il un pouvoir sans limite ? Donald Trump peut-il être qualifié de fasciste ? La guerre entre l’Iran et Israël est-elle inévitable ? Il explore également les dessous de la COP29 et les implications des mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale.

https://auvio.rtbf.be/emission/les-cles-27774

Écrit par : Allusion | 25/08/2025

Répondre à ce commentaireChaque jour, Arnaud Ruyssen consacre une demi-heure pour éclairer les enjeux d’un sujet d’actualité. En politique internationale, il s’interroge sur des questions brûlantes comme : Elon Musk détient-il un pouvoir sans limite ? Donald Trump peut-il être qualifié de fasciste ? La guerre entre l’Iran et Israël est-elle inévitable ? Il explore également les dessous de la COP29 et les implications des mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale.

https://auvio.rtbf.be/emission/les-cles-27774

Écrit par : Allusion | 25/08/2025

Répondre à ce commentaireSauf énorme coup de théâtre, les jours de François Bayrou sont comptés. La gravité du moment aurait pourtant dû conduire à un compromis.

François Bayrou n’avait pas dit son dernier mot. Les Français l’avaient méprisé cet été, boudant ses vidéos YouTube dans lesquelles il alertait sur la dette dramatique du pays (3.300 milliards d’euros) ? Le Premier ministre avait encore un lapin dans sa manche pour tenter de créer un électrochoc : un vote de confiance au Parlement. Il vient donc de fixer le rendez-vous au 8 septembre. Tout sauf un hasard : ce sera deux jours avant l’insaisissable appel à « bloquer le pays », un appel né sur internet et qui rappelle celui des gilets jaunes en 2018. Le chef du gouvernement place les députés devant leurs responsabilités : oui ou non la situation économique est-elle dramatique ? S’ils s’accordent sur ce constat, il est prêt à négocier et à amender son projet de budget 2026, un plan d’économies qui prévoit notamment la suppression de deux jours fériés. Mais s’ils ne s’entendent pas sur son diagnostic, ciao bonsoir ! Il rejoindra alors Michel Barnier au cimetière des plus éphémères Premiers ministres de France.

https://www.lesoir.be/695138/article/2025-08-26/et-la-france-replongea-dans-le-chaos?utm_source=Engage&utm_medium=email&utm_campaign=LS_Newsletters&utm_content=Midi&utm_term=LIEN_154_ART_37821&M_BT=182323752210

Écrit par : Allusion | 27/08/2025

Répondre à ce commentaireCes propos ont rapidement été contredits par de nombreux internautes et commentateurs politiques, qui ont rappelé que la Seconde Guerre mondiale s’est conclue non pas par des négociations, mais par la capitulation sans condition de l’Allemagne en mai 1945 et du Japon en août de la même année, après les bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki.

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), les réactions ne se sont pas fait attendre. « MDR. La Seconde Guerre mondiale s’est terminée par des négociations ? Dites ça aux habitants d’Hiroshima et de Nagasaki. »

Certains vont encore plus loin, remettant en cause les compétences du vice-président. « Je crains que le vice-président et futur candidat républicain à la présidentielle ne soit un idiot », déclare un internaute.

Un autre conclut avec virulence : « La quantité d’absurdités que ce maladroit sans cervelle répand est terrifiante. »

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/dites-%C3%A7a-aux-habitants-de-hiroshima-le-vice-pr%C3%A9sident-am%C3%A9ricain-moqu%C3%A9-pour-des-impressions-sur-la-seconde-guerre-mondiale/ar-AA1Lk7hy?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68af189b25684eecb71d952b0167cf47&ei=10

Écrit par : Allusion | 27/08/2025

Répondre à ce commentaireNul n’ignore que chaque mot sorti de sa bouche peut déclencher une tempête. En choisissant de tenir cette réunion à la Maison-Blanche, Trump ne cherche pas une médiation classique. Il veut une démonstration. Une scène. Un coup d’éclat. Et derrière ce décor présidentiel se joue une interrogation fondamentale : cette réunion sera-t-elle une amorce de paix fragile ou une escalade qui projette le Proche-Orient dans le chaos total ? Une chose est sûre : le monde entier retient son souffle.

Gaza, en août 2025, n’est plus seulement une bande de terre, c’est une plaie ouverte qui n’a cessé de s’infecter. Les cessez-le-feu volent en éclats comme du verre, chaque jour apporte son lot de bombardements et de représailles, la population civile vit dans un champ de ruines permanent. Les promesses de médiation s’étiolent, les diplomaties arabes et occidentales s’usent dans des formules creuses. Dans ce marécage, la réunion convoquée par Trump paraît à la fois paroxystique et absurde, mais elle ramène la guerre au centre de la capitale mondiale du pouvoir.

Les critiques soulignent déjà le danger : transformer la Maison-Blanche en tribune pour ce conflit explosif, c’est insuffler une violence supplémentaire dans une situation déjà insoutenable. Mais pour Trump, l’impasse est aussi une opportunité. Quand tout est bloqué, un coup théâtral peut sembler une solution — ou du moins, une diversion spectaculaire.

Trump n’a jamais été un homme de nuances. Or, Gaza exige une précision chirurgicale que peu de dirigeants n'ont jamais maîtrisée. Sa tendance à tout dramatiser, à désigner des “ennemis” et des “amis” pourrait embraser davantage les fractures existantes. Un mot trop appuyé contre le Hamas, et le monde arabe explose. Un soutien trop frontal à Israël, et Washington perd ses derniers leviers auprès des pays du Golfe. Et si, par miracle, il tente une neutralité, son propre électorat pourrait lui reprocher une faiblesse.

Un sommet ainsi mené peut donc, en une phrase improvisée, déclencher un séisme diplomatique. Witkoff a donc libéré une bombe en annonçant ce sommet : le suspense est total quant au ton que Trump choisira.

Tout indique que Trump profitera de ce sommet pour renouveler son soutien indéfectible à Israël. Depuis sa première présidence, il a nourri une relation privilégiée avec Netanyahou, posant même des gestes historiques qui ont redessiné la carte diplomatique. Cette réunion peut servir de confirmation : Israël garde carte blanche pour agir, l’Amérique ne se posant en frein d’aucune sorte. La défense israélienne attend donc à minima une rhétorique musclée, au mieux une bénédiction pour intensifier ses opérations.

Cela enverrait un signal terrible aux Palestiniens : que la communauté internationale ne leur offre plus aucun refuge. Une colère susceptible d’exploser dans les rues de Ramallah, de Hébron, et au-delà.

Aux États-Unis, cette réunion clive déjà. Ses partisans y voient une preuve d’autorité mondiale, une confirmation de son rôle de “père protecteur” des alliés et de “bourreau des terroristes”. Ses opposants, eux, dénoncent une instrumentalisation cynique, une manière d’utiliser Gaza comme scène électorale en vue des prochaines batailles politiques. L’effet est classique mais corrosif : loin de rassembler, le sommet fracture encore une Amérique déjà écartelée par Trump lui-même.

Les manifestations contre la politique extérieure américaine, qui avaient ralenti ces derniers mois, reprennent un souffle nouveau : certains annoncent déjà des rassemblements devant la Maison-Blanche le soir même.

La réunion sur Gaza à la Maison-Blanche, révélée par Steve Witkoff, est bien plus qu’un simple événement diplomatique. C’est un geste politique imprévisible, un pari incendiaire, une pièce de théâtre où Trump joue sa partition au milieu des ruines humaines. Elle cristallise ce qu’est devenue la diplomatie américaine sous lui : un spectacle mondial, une démonstration d’ego, une bombe psychologique capable d’altérer l’équilibre du Proche-Orient.

Peut-être accouchera-t-elle d’un cessez-le-feu inattendu. Peut-être d’une escalade dramatique. Mais une chose est déjà sûre : ce sommet a confirmé une vérité glaçante — Gaza, désormais, n’est plus seulement une tragédie locale, c’est un décor que l’Amérique utilise pour affirmer sa puissance. Et c’est dans ce décor que se joue, encore une fois, le destin des innocents écrasés par les grandes gueules du pouvoir.

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/trump-convoque-un-sommet-brutal-sur-gaza-%C3%A0-la-maison-blanche-une-r%C3%A9union-qui-peut-tout-faire-exploser/ss-AA1Ll1m2?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=68aff677d9314ef8a8b42b3a02fe01ce&ei=16#image=1

Écrit par : Allusion | 28/08/2025

Répondre à ce commentaireDans le Bureau ovale, Donald Trump a défendu son recours à la Garde nationale à Washington D.C. Ainsi que sa menace d’envoyer des troupes fédérales à Chicago.

Interrogé sur les accusations d'une possible dérive autoritaire de sa part, Trump a affirmé qu'il n'était « pas un dictateur ».

Il a toutefois ajouté que « beaucoup de gens » pourraient préférer vivre sous un régime autoritaire. Trump a indiqué que certains le qualifient de dictateur, tandis que d’autres manifesteraient, selon lui, une certaine fascination pour ce mode de gouvernance : affirmant : « peut-être aimerions-nous un dictateur. »

https://www.msn.com/fr-be/actualite/other/trump-je-suis-un-homme-de-bon-sens-et-d-intelligence/ss-AA1Lf25e?ocid=msedgdhp&pc=HCTS&cvid=0fea869b6ea1401ba94cb72e9dbb6cb7&ei=9#image=6

Écrit par : Allusion | 28/08/2025

Le contraste est violent. Le Kremlin voulait faire du charbon un pilier stratégique pour compenser la baisse de ses revenus pétroliers et gaziers ; il hérite d’un gouffre financier béant. Dans le Kouzbass, les habitants assistent médusés à l’arrêt forcé de leurs mines, eux qui ont vécu toute leur existence rythmée par la poussière noire et le grondement des wagonnets. Ce n’est pas seulement une industrie en crise, c’est une civilisation régionale entière qui chancelle, une colonne vertébrale sociale qui se brise sous nos yeux. L’image est apocalyptique : des montagnes d’acier rouillé, des trains fantômes pleins de wagons vides, et un empire énergétique pris à son propre piège.